Sie wissen genau, dass ihre Patienten sterben. Aber die Nächstenliebe und die Bereitschaft, sich auf Menschen in ihrer letzten Lebensphase einzulassen, sind Motivation für Hospizbegleiter. Die Hospizgruppe Pfullendorf sucht Ehrenamtliche, die für diese Aufgabe ausgebildet werden.

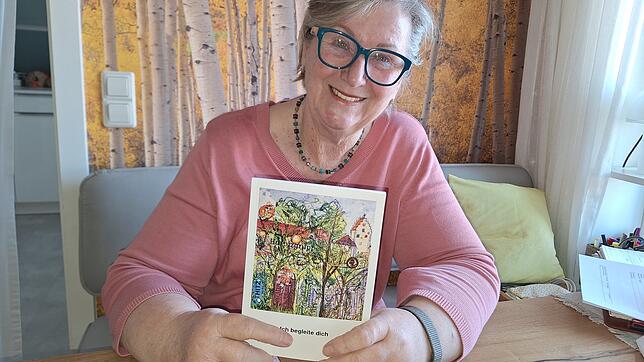

„Wir sind Seelenbetreuer“Ulla Barry, Vorsitzende der Hospizgruppe Pfullendorf

„Wir sind Seelenbetreuer“, sagt Ulla Barry, seit sechs Jahren Vorsitzende der Hospizgruppe Pfullendorf. Zuvor war sie selbst viele Jahre Hospizbegleiterin. „Es gab zwei Todesfälle in meiner Familie, die mich vor 13 Jahren dazu bewogen haben, diese Ausbildung zu machen“, sagt die 75-Jährige. Bei Besuch ihres ersten Patienten sei sie selbst total aufgeregt gewesen. „Man muss lernen, die Hemmschwelle zu überwinden“, sagt Barry. Heute kann sie viel von ihrem Erfahrungsschatz an die zehn Hospizbegleiter – neun Frauen und ein Mann – weitergeben.

Praktische Aspekte

Die Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleitung, die Ende März in Sigmaringen beginnt, und knapp ein halbes Jahr dauert, umfasst theoretische Grundlagen zum Sterbeprozess, zur Trauerarbeit und praktische Aspekte wie Übungen zur Selbstvorsorge und Stressbewältigung oder Rituale am Lebensende. „Es gibt auch Teilnehmer, die den Kurs abbrechen, weil sie merken, dass es doch nichts für sie ist“, ergänzt Barry.

Es werden Vorgespräche geführt

Für sie gelten neben den Kursinhalten noch Charaktereigenschaften, die für die Sterbebegleitung wichtig sind. „Man sollte empathisch auftreten und nicht dominant sein. Denn der Patient steht an Nummer eins. Daher sollte man sich selbst zurücknehmen und nie den Respekt verlieren.“ Bei der Auswahl der Kursteilnehmer werden deshalb Vorgespräche geführt.

Zu Hause oder in der Klinik

Die beim Sterben begleiteten Patienten aus Pfullendorf, Herdwangen-Schönach, Wald und Illmensee sind meistens älter, oft älter als als 80 Jahre. Einige von ihnen haben keine Angehörigen mehr in der Nähe. Wenn doch, sind Angehörige oft froh, wenn die Hospizbegleiter sich um die Sterbenden kümmern. „Die Hospizbegleiter schaffe eine Brücke“, ergänzt Barry. Wie oft die Begleiter bei den Patienten sind, entscheiden die Ehrenamtlichen selbst. Und auch der Ort ist unterschiedlich. Die Begleitung erfolgt zu Hause, in Kliniken, in Pflegeeinrichtungen.

Es entsteht ein Vertrauensverhältnis

In der Regel ist es immer ein und derselbe Begleiter, der den Patienten betreut, „damit auch ein Vertrauensverhältnis entsteht“. Die Begleiter spielen unter anderem Karten mit den schwerkranken Patienten, von denen die meisten nicht mehr aus dem Bett können, lesen ihnen vor, singen mit ihnen, beten mit ihnen – und dies alles ohne Kosten für die Patienten. „Wichtig ist, was die Patienten wollen“, so Barry. Die Dauer der Begleitung ist unterschiedlich lang – mal nur wenige Tage oder Wochen, mal auch bis zu drei Jahren.

Dankbarkeit und Wertschätzung

Und auch die Begleiter werden nicht alleine gelassen. Bei regelmäßig stattfindenden Supervisionen tauschen sich die Begleiter aus, reden darüber, wie es ihnen ergangen ist, wenn ihr Patient stirbt. „Das kann schon auch für unsere Begleiter eine Belastung sein“, sagt Barry. Umso mehr sind die Begleiter dankbar, wenn die Angehörigen deren Arbeit wertschätzen, sie auch zur Beerdigung des verstorbenen Patienten einladen. „Wir wollen einfach den Patienten und den Angehörigen eine Hilfe sein.“

Rückläufige Nachfrage

Ulla Barry ist daher verwundert, dass es 2024 nur sechs Begleitungen gab. „Die Nachfrage ist rückläufig“, sagt Barry, findet aber keine Antwort darauf, warum die Hospizgruppe im vergangenen Jahr so selten als Ansprechpartner in Betracht gezogen wurde. „Vielleicht ist es im ländlichen Raum ein Problem, dass die Angehörigen nicht wollen, dass die Nachbarn davon etwas mitbekommen.“ Es könne jedenfalls nicht daran liegen, dass die Hospizgruppe nicht bekannt sei. „Wir sind eigentlich präsent.“