Die Konferenz der Landesmusikräte hat die Orgel zum Instrument des Jahres 2021 gewählt. Zu den Schmuckstücken in der Region zählt auch die Orgel in der katholischen Kirche St. Martin in Hondingen. 1792 erbaut, zählt sie zu den ältesten Orgeln auf der Baar. Zu Ostern schildert der aus Hondingen stammende Heimatforscher Werner Bogenschütz die Geschichte der Orgel und das Besondere in Hondingen.

Mozart nannte die Orgel die „Königin der Instrumente“. Die UNESCO hat den Orgelbau und die Orgelmusik zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Im Christentum gestaltet die Orgel die Liturgie mit und ist selbst dann noch ein Mysterium, wenn sie – ab Gründonnerstag mit den „nach Rom geflogenen Glocken“ bis Ostern – einfach nur schweigt.

Wie funktioniert eine Orgel?

„Die Orgel hat gespielt“, so heißt es, wie wenn sie von selbst gespielt hätte und nicht durch den Organisten oder die Organistin. Diese aber öffnen virtuos per Tastendruck Ventile, um die Pfeifen per Windhauch ertönen zu lassen. Ein Regler hält den Druck konstant und sorgt dafür, dass die Luft auch dann nicht ausgeht, wenn mehrstimmig gespielt oder „alle Register gezogen“ werden. Die älteste bekannte Orgel um 250 vor Christus wurde hydraulisch betrieben, aber bald setzten sich Blasbälge wie die in der Schmiede durch. Ältere Personen wissen noch, dass früher ohne Blasbalg-Treten nichts ging und man selbst beim Proben mindestens zu zweit sein musste.

Erst um 800 nach Christus kam die Orgel als kaiserliches Geschenk von Byzanz nach Aachen. Dort ließ Kaiser Ludwig der Fromme – der auch die Jubiläumsurkunde von 817 unterzeichnete – das Instrument nachbauen und so war der Weg frei in die europäischen Klöster und Herrschaftssitze. In den gotischen Domen und Münstern ließ sich der Chor vorne von der Orgel unterstützen, die seitlich oft als „Schwalbennest“ gebaut wurde. Zur Blüte gelangte die Orgel in der Barockzeit mit großen Werken der Orgelliteratur und des Orgelbaus. Fortan im Westen stehend, bietet die Orgel heute -mit ihrer meisterhaften Technik und grandiosen Architektur- Musikerlebnisse vom Feinsten.

Stoff für einen Krimi

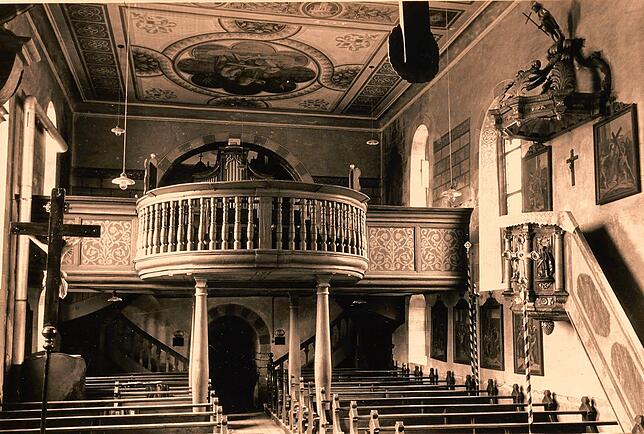

Diese erste Orgel in Hondingen wurde von Johann Auer geschlagen, der im Ort schulgeschichtlich der erste Lehrer (1784) und später zudem Meßner war. Noch wichtiger zählt Pfarrer Martin Heizmann (1783-1802) weil er die Orgel bauen ließ. Dieser Pfarrer richtete auch die „ruinierte Kirche“ wieder her, kümmerte sich 1785 um die Ablassbulle von Papst Pius VI., baute die Kirchenempore halbkreisförmig vor und sorgte für einen neuen Wallfahrtsaltar.

Nicht allen muss sein Eifer gefallen haben. Es war die Zeit der Aufklärung wo auch auf der Baar „das religiöse Leben litt und die Sittlichkeit tief sank“, so schreibt der Historiker Hermann Lauer. Manche wollten sogar das „Ewige Licht auslöschen“ und andere meinten „der Pfarrer solle die Orgel selbst bezahlen“. Für Pfarrer Heizmann kam dazu, dass er die Wallfahrt auch noch gegen den Konstanzer Generalvikar Wessenberg „durchhalten“ musste. Heizmann wurde ausgeplündert, Votivtafeln verschwanden und später auch noch sein Grabmal aus der Vorhalle. Da ist es tröstlich, dass ihm wenigstens zum Jahrtag noch die Orgel spielte. Laut Stiftungsbuch wurden 1802 am 10. April aus seinem Nachlass 60 Gulden entnommen für „1 Amt u. 1 hl. Messe f. Pfr. Heizmann mit Pfarrer, Organist, Sänger u. Meßner“.

Orgeltöne aus 200 Jahren

Im Jahre 1864 leisteten sich „die Gutmadinger“ eine neue Orgel und ihre alte aus dem Jahre 1806 übernahmen „die Hondinger“. Diese stand dann bis 1965 an der Vorderseite des Wallfahrtaltars auf der Kirchenempore. Dann aber wurde radikal ausgeräumt, mit Pickeln der Wallfahrtsaltar abgerissen und die Orgel in einem neuen Gehäuse von „Orgelbau Schwarz Überlingen“ nicht mehr mittig, sondern seitlich platziert (1967).

Das Blasbalg-Treten war vorbei

Traktur und Windversorgung brauchte es neu, womit es mit dem legendäre Blasbalg-Treten vorbei war. Die alte Klaviatur, die früher apart nach vorne stand, gliederte man in die umgesetzte Orgel ein und ebenso auch verschiedene Pfeifen. Acht Register hat jetzt das Manual und einen 16-Fuß-Bass das Koppel-Pedal. Wir hören heute Töne aus 200 Jahren. Orgeln unterlagen immer einem Erneuerungsprozess, bei dem nicht selten ins alte Gehäuse ein komplett neues Werk gesetzt wurde. In Hondingen blieb ein baulicher Mix von gut 200 Jahren erhalten.

Keine „Stradivari“

Oft wird gefragt, warum von den Musikinstrumenten gerade die Orgel in der christlich-abendländischen Welt so bedeutungsvoll wurde. Ein Faktor von vielen ist: Die Orgel ist das einzige Instrument, bei dem der Ton nicht verklingt. Mit diesem unveränderlichen Tonvolumen kann die Orgel die religiöse Idee des Unendlichen zum Ausdruck bringen. Und dies leistet die Hondinger Orgel immer noch, auch wenn der Alterungsprozess keine „Stradivari“ aus ihr machte.

In Hondingen ist am Ostermontag um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Orgel, auch wenn es nur online sein sollte.