Inmitten von Weinreben, knapp oberhalb des Schweizer Bodenseeufers und nur circa zehn Autominuten von Konstanz entfernt, liegt das Schlossgut Arenenberg. Im Gegensatz zu vielen anderen Schlössern im Thurgau, die sich mittlerweile in privater Hand befinden, ist das dortige Areal für die Öffentlichkeit zugänglich.

Im Zentrum des Geländes befindet sich eine Jahrhunderte alte Villa, die das heutige Napoleonmuseum beherbergt, das eine lange Geschichte aufweist. Dem SÜDKURIER gewährt Museumsdirektor Dominik Gügel Einblicke in das historische Gebäude – und hat die ein oder andere Anekdote parat.

So ist das Gebäude eng mit der Konstanzer Geschichte verwoben, schließlich wurde das Schloss um 1530 vom Konstanzer Bürgermeister Sebastian Geissberg erbaut. Später wurde es laut Gügel im Jahr 1817 von der kaiserlichen Familie als Landsitz erworben. Die Geschichte des 13 Hektar großen Areals geht bis in die römische Zeit zurück.

Bewohnt wurde es ab 1818 von Hortense de Beauharnais, der Stieftochter Napoleons und zeitweise Königin von Holland, die damals in der Konzilstadt im Exil weilte. Sie hatte bereits zuvor das Schloss Seeheim in Konstanz in der Nähe des Strandbads Horn erworben. Bevor sie einzog, lies sie das Gebäude, das zuvor eher einer schlecht erhaltenen Burg glich, umbauen.

Der Empfangsraum der Villa ist opulent, ein großer Perserteppich liegt auf dem Boden, riesige Gemälde in goldenen Rahmen hängen an den Wänden und die hölzerne, gewundene Treppe führt in die oberen Stockwerke.

Ein Detail, was wohl nur wenige erkennen: Hortense legte das Zimmer (und andere) als Kopie des Zeltzimmers im Schloss Malmaison an, wo es Napoleon Bonapartes Frau Josephine für ihn errichten ließ. Hintergrund: „Napoleon liebte es, sich in Zelten aufzuhalten“, so Gügel. Vermutlich erinnerte es ihn an seine Feldzüge.

Durch zwei andere Zimmer hindurch gelangt man in den „Unteren Seesalon“. Er verfügt über ein angebautes Erkerpanorama, die Erweiterung des Schlosses erfolgte laut Dominik Gügel in den 1870er-Jahren.

Der Direktor verrät: „Die Sichtachse ist genau nach Paris ausgerichtet und man sieht deutlich den mediterranen Einfluss.“ Und in der Tat gleitet der Blick über sanft abfallende Weinberge über die Buchten von Mannenbach und Berlingen bis nach Steckborn. Als die Umgebung noch unbebaut war, musste man sich wohl fühlen wie in Italien.

Im Westen wiederum erstreckt sich der Bodensee und die dahinterliegenden Hegauvulkane. Nicht selten ließen sich wohl die Hofdamen von dem Anblick verzaubern und säuselten auf französisch: „Golfe de Naples en miniatur“ (auf deutsch: Der Golf von Neapel im Miniaturformat). Den Blick auf die Vulkanlandschaft und die Weinberge genießt man von der Terrasse ganz unverstellt.

Apropos Rebensaft: Laut Dominik Gügel handelt es sich beim Arenenberg um eines der ältesten Weinanbaugebiete am Bodensee, das auch für klassische Landwirtschaft genutzt wurde. Der Weinkeller des Areals wird bald ausgebaut, in der Zukunft soll hier das Thema Wein am Bodensee auch in Führungen behandelt werden.

Edle Tropfen gibt es dort bis heute, laut dem Museumsdirektor lagern aktuell noch 50 bis 60 Weinflaschen aus den 1850er oder 1860er Jahren ein. Diese werden nur für besondere Anlässe geöffnet. Neidisch müssen Museumsgäste jedoch wohl nicht sein, auch wenn sie nicht in den Genuss kommen.

Wenn man seine Geschmacksnerven anstrengt, „dann spürt man einen Hauch von Rotwein“, sagt er und schmunzelt. Es gebe kaum Weine aus dieser Zeit, die man noch trinken könne. Dann doch lieber der Rebensaft aus aktuellem Anbau.

Nach einem kurzen Blick ins Billardzimmer geht es hinauf in den zweiten Stock, in dem unter anderem Gästezimmer und das königliche Schlafzimmer liegen. Dort steht bis heute eine große Harfe. Hortense de Beauharnais war hochmusikalisch, beherrschte Klavier, Harfe und Leier und komponierte mehr als 240 Lieder. In dem Bett, das ebenfalls in diesem Zimmer steht, verstarb sie im Jahr 1837.

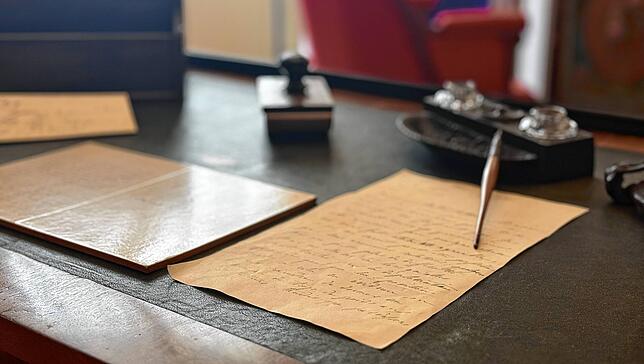

Doch nicht nur musikalisch war sie, sie schrieb auch viele Briefe, Gedichte und war Schriftstellerin. Davon zeugt ein Tintenfässchen und weitere Schreibutensilien im angrenzenden Arbeitszimmer. Der Schreibtisch sieht aus, als sei die Tinte noch nicht einmal getrocknet.

Selbstredend mussten Mitglieder der kaiserlichen Familie auch mal auf die Toilette. Vermutlich damit keiner der Besucher des Museums das stille Örtchen selbst nutzt, ist der Bereich drumherum abgesperrt. Zu sehen ist dennoch das holzvertäfelte Bad und die Sanitäranlagen – die für die damalige Zeit fortschrittlich gewesen sein sollen.

Nach dem Rundgang verlassen wir das Schloss über die Wendeltreppe und gehen zurück in den Eingangsbereich.

Durch das Foyer geht es hinaus, nur um noch einmal einen letzten Blick von einer weiteren Terrasse in Richtung Norden zu werfen. Diesmal mit Blick in Richtung Reichenau, im Hintergrund ist sogar noch das Hinterland des Überlinger Sees zu sehen.

Dieser SÜDKURIER-Artikel erschien erstmals im September 2024 und spiegelt den damaligen Stand wider.