Am Abend des 6. Februar 1945 fährt ein Sonderzug der Deutschen Reichsbahn in den Bahnhof von Konstanz-Petershausen ein. Die Waffen-SS unter Leitung des Obersturmführers Franz Göring bewacht die Waggons. Dann geht die Weisung an die Passagiere, die gelben Judensterne zu entfernen. Frauen sollen Lippenstift auftragen, Männer sich rasieren. Der Ton der SS-Männer, die die Befehle geben, ist ungewöhnlich freundlich. Manchen macht das misstrauisch. Aber viele im Zug haben kurz vor dem Halt Lichter gesehen. Lichter bei Nacht im verdunkelten Deutschland? Unter den 1200 Juden im Sonderzug aus dem KZ Theresienstadt herrscht plötzlich Aufregung und sogar Freude. Kann es sein, dass es wahr wird? Dürfen sie tatsächlich in die Schweiz ausreisen, in die Freiheit?

Erst am nächsten Morgen rollt der Zug nach Konstanz ein – und hält erneut. „Sie werden jetzt entlassen aus dem Deutschen Reich“, lässt man die Juden im typischen Behördenjargon wissen. Gegen 11 Uhr überquert der Zug mit allen Passagieren die Grenze. „Zwei Männer der SS springen noch auf, um sich selbst in Sicherheit zu bringen“, sagt Pavel Hoffmann. In Kreuzlingen werden die Deserteure von Schweizer Gendarmen zurückgeschickt. Der das berichtet, ist heute 79 Jahre alt und erzählt, wo er nur kann – in der Schweiz, in Deutschland und vor allem vor Schülern – von seinem Schicksal. „Der Transport ging wirklich in drei Tagen von Theresienstadt nach Konstanz. Viele wollten es gar nicht glauben.“

Pavel Hoffmanns Reise beginnt als er sechs Jahre alt war

Es ist die Geschichte eines sechsjährigen jüdischen Jungen aus Prag, der wie durch ein Wunder als Vollwaise die Hölle überlebt. „Irgendjemand muss sich im Konzentrationslager um ihn gekümmert haben“, sagt er. Vielleicht war es ein Ehepaar namens Fischer, das ihn später adoptieren wollte. Dass er am 5. Februar 1945 im KZ überhaupt den Zug besteigen durfte, war eines von mehreren Wundern, die nötig waren, damit er den Holocaust überleben konnte. Zu diesem Zeitpunkt war bereits seine ganze Familie tot, der Vater erschossen, die Mutter und Großeltern vergast. Frauen, Männer und Kinder, deren Angehörige ermordet wurden, sollten nach Anordnung des Lagerkommandanten Karl Rahms die Reise nicht antreten dürfen. Pavel Hoffmann saß dennoch im Schnellzug in die Schweiz.

Fast alle Züge, die vom Konzentrationslager Theresienstadt im heutigen Tschechien abfuhren, hatten bis dahin als Ziel die Gaskammern der Vernichtungslager. Der Weg war jetzt versperrt. Die Rote Armee hatte kurz zuvor, am 27. Januar 1945, Auschwitz befreit. Andere Todeslager wie Treblinka und Majdanek hatte man längst aufgelöst. Damit war der Holocaust aber nicht beendet. Massenweise wurden jetzt Juden und andere KZ-Häftlinge auf Todesmärsche gen Westen geschickt oder in ein KZ ins Reichsgebiet verlegt.

Himmler spielte den Wohltäter

Wieso durften nun 1200 Juden mit Zustimmung der Nazis ausreisen? Sicher ist: Für den Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, der die Aktion verantwortete, war es kein Akt der Humanität. Es ging um Geld, viel Geld, und – angesichts des sich abzeichnenden Untergangs des Deutschen Reiches – auch um eine Verbesserung seiner Reputation bei den Alliierten. Eigentlich sollten auf den ersten Transport weitere Folgen. Dazu kam es aber nicht. Als Hitler von der Befreiungsaktion erfuhr, soll er sie wutentbrannt gestoppt haben.

Es ist Nachmittag, 7. Februar 1945, als der Zug, in dem der sechsjährige Pavel Hoffmann als einzige Waise sitzt, vom Schweizer Militär in Kreuzlingen in Empfang genommen wird. Vertreter der örtlichen jüdischen Gemeinde erwarten die Ankömmlinge, die in Kreuzlingen in zwei Züge der Schweizerischen Bundesbahn umsteigen sollen. Das Rote Kreuz und Bürger verteilen Äpfel; Schokolade und Backwaren an die ausgemergelten und erschöpften Zuginsassen. Hoffmann, der heute mit seiner Familie in Reutlingen lebt, kann sich daran nicht erinnern: „Ich habe keinerlei Erinnerungen an den Transport und die Ankunft in der Schweiz“, sagt Hoffmann. Was er weiß, hat er nachträglich erfahren. Aus eigenen Recherchen, vieles aus einer Magisterarbeit, die 2017 an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen eingereicht wurde und die die Ereignisse beschreibt.

Schweizer nehmen Überlebende auf

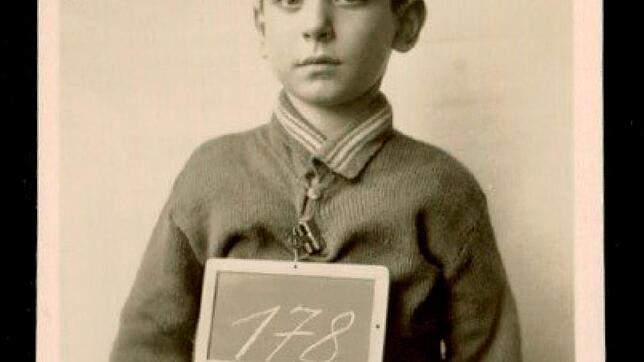

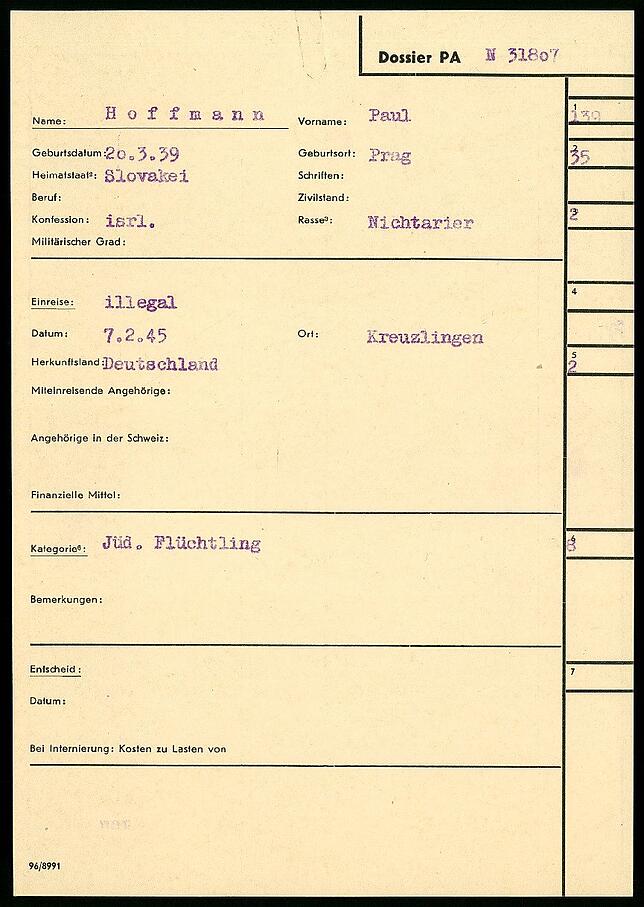

Als die beiden Züge in St. Gallen ankommen, werden sie so nah wie möglich an das Schulhaus Hadwig weitergeleitet. Dort sollen die Geretteten untergebracht werden. „Es war ein Bild des Jammers“, steht am nächsten Tag in der Appenzeller Zeitung. Das Schulhaus dient als „Desinfektionslager.“ Von dort wurden die Flüchtlinge verteilt. Für die Ankömmlinge waren Strohlager vorbereitet, Kranke erhielten Betten. Hier entstand auch das Foto des jungen Pavel, der mit einer Schiefertafel mit der Nummer 178 um den Hals fotografiert wird. In einem Dokument der Fremdenpolizei ist vermerkt: „Paul Hoffmann, Konfession: isral., Rasse: Nichtarier; Einreise: illegal“. Ein zweites, in diesen Tagen ausgestelltes Dokument des Polizeidepartements bestätigt schließlich: „Das obgenannte Kind wird in diesem Sinne bis auf weiteres formell fremdenpolizeilich als interniert behandelt.“ Pavel Hoffmann ist gerettet.

Bis in den Sommer 1944 hatte die Schweiz an ihrer restriktiven Flüchtlingspolitik festgehalten und die Grenzen für jüdische Flüchtlinge verschlossen gehalten. Erst danach wurden die Einreisebestimmungen gelockert, so dass Flüchtlinge, die es über die Grenze schafften, aufgenommen wurden. Diese Lockerung ermöglichte letztlich auch den Verbleib der 1200 Juden aus Theresienstadt.

Ein Deal mit Himmler lockerte die Schweizer Flüchtlingspolitik auf

Dass die Aktion gelang, war der Initiative des Industriellenehepaars Recha und Isaac Sternbuch aus St. Gallen zu verdanken. Das orthodox-jüdische Paar hatte sich seit den 1930er-Jahren in der Flüchtlingshilfe engagiert. Die Sternbuchs hatten Kontakt zu dem konservativen Schweizer Bundesrat Jean-Marie Musy aufgenommen, von dem sie wussten, dass er beste Beziehungen zu hohen Nazi-Funktionären in Deutschland unterhielt. Tatsächlich hatte sich Musy daraufhin in Deutschland gegen Bezahlung mehrmals mit Himmler getroffen, um den Deal auszuhandeln.

Der junge Pavel kam in ein Heim, wo das tuberkulose- und skorbutkranke Kind versorgt wurde. „Das Ehepaar Fischer, das sich wahrscheinlich schon in Theresienstadt um mich gekümmert hat und mich adoptieren wollte, nahm mich nach Kriegsende wieder mit in die Tschechoslowakei“, erzählt Hoffmann. Zu der Adoption sollte es jedoch nicht kommen, weil die Behörden einen Onkel ausfindig machen konnten.

Wenn Pavel Hoffmann heute über sein Leben erzählt, wird er nicht müde, vor dem wieder erstarkenden Antisemitismus in der Welt und in Deutschland, wo er seit 1968 lebt, zu warnen. Das hat den nichtreligiösen Juden auch zu einem energischen Verteidiger des israelischen Staates gemacht. „Noch immer ist ein wehrhafter Jude für viele unerträglich“, sagt Hoffmann. „Nie wieder Krieg haben die Deutschen gesagt und nie wieder Opfer sagen die Juden. Das erste Versprechen ist inzwischen hinfällig, hoffen wir, dass das zweite für immer anhält.“

Das KZ Theresienstadt im Überblick

Im System der NS-Lagerwelt hatte dieses KZ eine besondere Rolle. Das begann schon mit seiner Konzeption, bei der man auf eine alte Festung aus dem Habsburgerreich zurückgriff. Das KZ entstand nach der Errichtung des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren und wurde ab Herbst 1941 als Sammel- und Durchgangslager für tschechische Juden und auch für deutsche Juden genutzt, die aus dem Reichsgebiet deportiert und dann in die Vernichtungslager transportiert wurden. Gaskammern gab es in Theresienstadt nicht, dennoch starben dort mehr als 33 000 überwiegend alte Menschen an Krankheiten und Entkräftung, zeitweise täglich mehr als 100. 88 000 Menschen wurden in die Todeslager gebracht. Unter den Häftlingen in Theresienstadt befanden sich 15 000 Kinder, die in „Kinderheimen“ nach Geschlechtern und Jahrgängen getrennt untergebracht wurden und ein etwas besseres Essen bekamen. Dies stand im Zusammenhang mit der Propaganda-Arbeit der SS, die Theresienstadt Besuchern des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK) als humanes „Musterlager“ vorstellte. Das KZ mit seinen nur noch 1600 Insassen wurde erst am 5. Mai 1945 von der SS an das IKRK übergeben. Heute ist es eine Gedenkstätte. (mic)