Knapp 44 Jahre alt, massive Probleme in der Partnerschaft, vom früheren Erfolg verlassen, in eine unsichere Zukunft blickend – im besten Alter stecken die Grünen tief in einer Krise. Zur viertägigen Therapiesitzung trifft sich die zuletzt von heftigen Rückschlägen gebeutelte Partei ausgerechnet in Karlsruhe, dem Ort ihrer Geburt. Doch von den jüngsten Wahlschlappen, den eingebrochenen Umfragewerten und dem Zank mit den Ampel-Partnern will Parteichef Omid Nouripour zum Auftakt des viertägigen Parteitags nicht gleich reden. Sondern lieber vom stattlichen Fußabdruck, den die Grünen in fast viereinhalb Jahrzehnten hinterlassen haben.

„Keine politische Kraft hat das Land so verbessert wie Bündnis 90/Die Grünen“, beschwört er kämpferisch die 825 Delegierten in der Messehalle. Selbstvergewisserung ist jetzt angesagt: Die zahlreichen Angriffe auf die Grünen seien doch der Beweis, „dass wir wirken, dass wir im Zentrum des Geschehens stehen“, sagt Nouripour. Die politischen Gegner versuchten, die Grünen „in die Nische zu schieben“. Doch das werde die Partei nicht zulassen.

Die CDU ist der gemeinsame Feind

Nichts eint in der Politik so sehr wie gemeinsame Feinde. Und wer die sind, daran lässt Wirtschaftsminister Robert Habeck keinen Zweifel: die CDU mit ihrem Chef Friedrich Merz, dem „Vorsitzenden von vorgestern“. Und die Schuldenbremse, die dringend reformiert werden müsse. Denn sonst seien Zukunftsinvestitionen, gerade in den Klimaschutz, unmöglich.

„Wir haben uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf“, sagt er. Zu allem Übel habe die Konkurrenz, da meint Habeck offenbar Staaten wie die USA oder China, „ein Hufeisen im Handschuh versteckt“.

Der Ton ist gesetzt, immer wieder arbeiten sich Redner an der Schuldenbremse und der Union ab, die mit ihrer Klage in Karlsruhe den Haushalt der Bundesregierung pulverisiert hatte. Doch das Thema mit dem größten Konfliktpotenzial, die Migration, hat die Parteitagsregie vorsorglich vom Auftaktabend auf Samstagnacht verschoben.

Einige Kilometer entfernt, in der alten Karlsruher Stadthalle, waren 1980 bärtige Männer in groben Wollpullovern, Frauen in Latzhosen mit Strickzeug in der Hand, Leute aus einem bunten Spektrum alternativer politischer Strömungen zusammengekommen. Sie hatten im Tränengasnebel gegen Atomkraft und Umweltzerstörung gekämpft, gegen die Stationierung neuer US-Atomraketen und für Feminismus gestritten.

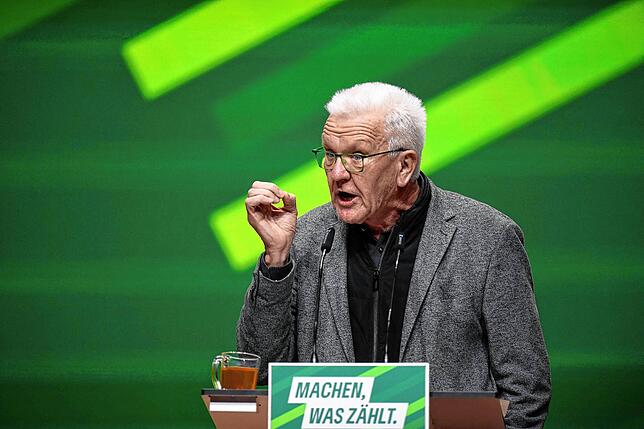

Stramme Linke waren dabei, darunter ein junger Maoist namens Winfried Kretschmann, aber auch ländliche Öko-Konservative. In Karlsruhe rauften sie sich zusammen – die Geburtsstunde der Grünen, der Anti-Partei, die nach der Deutschen Einheit mit den Bürgerrechtlern vom Bündnis 90 aus der ehemaligen DDR zusammenging. Zum zweiten Mal sind die Grünen nun Teil einer Bundesregierung. Habeck sagt: „Wir prägen die Politik und die Politik prägt uns.“

Debatte um Migration

Dass die Zwänge der Politik die grünen Regierungsmitglieder und Top-Funktionäre zuletzt etwas zu stark geprägt haben, finden immer mehr Grünen-Mitglieder an der Basis. Gerade mit dem schärferen Kurs in der Migrationspolitik auf Bundes- und EU-Ebene, den die Grünen mittrugen, hadern viele der inzwischen rund 126.000 Mitglieder. Mehr Abschiebungen, Asylzentren an den Außengrenzen, reduzierte Leistungen für Asylbewerber, das widerspricht ihren tiefsten Überzeugungen.

Katharina Stolla, neue Vorsitzende der Grünen Jugend, fordert statt weiterer Kompromisse „eine Politik, die grenzenlos solidarisch mit Geflüchteten ist“. Anhänger wie sie kämpfen erbittert dagegen, dass die Ampel-Partner SPD und FDP die eher symbolischen Regierungszuschüsse für die private Seenotrettung streichen wollen. Doch in der Gesellschaft hat sich die Debatte gedreht, Kommunen sehen sich an der Grenze ihrer Aufnahme- und Integrationsfähigkeit. Auch Habeck räumt ein, dass ungesteuerte Migration den Zusammenhalt in der Bevölkerung strapaziert.

Winfried Kretschmann legt den Finger in genau diese Wunde. Auch bei der Migration müsse sich die Partei dem „Realitäts-Check der Bürger stellen“, sagt der einstige Maoist, der heute als pragmatischer baden-württembergischer Landesvater breite bürgerliche Wählerschichten überzeugt. Es gelte, eine Politik für das ganze Land zu machen und nicht nur „für diejenigen, die so ticken wie wir selbst“.

Mehr Ordnung im Feld der Migration stelle keine Abschottung dar, sondern vielmehr einen Kurs des richtigen Maßes. Der sei nötig, um Humanität zu wahren und das Recht auf Asyl zu retten. Manche im Saal applaudieren, andere halten sich zurück, es gibt einzelne Buhrufe.

Doch neben dem vieldiskutierten Heizungsgesetz ist das Migrationsthema nach Meinung grüner Realos der Hauptgrund, warum ihre Partei innerhalb weniger Monate massiv an Wählergunst verloren hat. Die jüngsten Landtagswahlen sind schlecht gelaufen.

In Berlin platzte die Regierungskoalition mit SPD und Linkspartei, die bayerischen Grünen blieben hinter den Erwartungen zurück. In Hessen wurde die Partei vom bisherigen Regierungspartner CDU gegen die SPD ausgetauscht. Ministerpräsident Boris Rhein macht keinen Hehl daraus, dass er von den grünen Bremsmanövern etwa in der Migrationspolitik die Nase voll hat.

Zur Halbzeit in Karlsruhe sind die inneren Widersprüche nicht ausgeräumt. Zum Ventil für den Frust wird die Wiederwahl des Vorsitzenden-Duos Ricarda Lang und Omid Nouripour. Lang, die aus dem linken Lager kommt, holt ohne Gegenkandidatin 82,3 Prozent der Stimmen. Kein Traumergebnis für die 29-Jährige, die damit für weitere zwei Jahre die Partei führt – zusammen mit Nouripour. Der 48-Jährige setzt sich mit 79 Prozent gegen Philipp Schmagold durch.