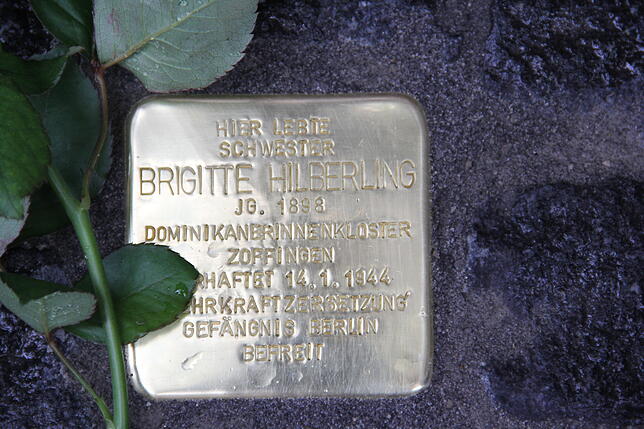

70 000 Stolpersteine hat der Künstler Gunter Demnig bereits verlegt. Seit einem Vierteljahrhundert ist der Kölner Künstler in deutschen Städten unterwegs, um im öffentlichen Raum auf die Opfer der NS-Zeit aufmerksam zu machen. Mit Mörtel und Zement fügt er die würfelförmigen Mahnmale ins Pflaster ein. Mit Brigitte Hilberling wurde bei seiner jüngsten Aktion eine Ordensschwester geehrt.

Die Dominikanerin aus dem Kloster Zoffingen in Konstanz war am 14. Januar 1944 von der Gestapo verhaftet worden. Der Grund: Im Gespräch mit einer Studentin hatte sie offen über die Schuld gesprochen, die die Nazis durch ihre Politik auf sich geladen hatten. Die zuhörende Studentin hat ihre Lehrerin schnell denunziert. Diese wurde nach Berlin gebracht und vor dem Volksgerichtshof angeklagt. Dann hatte sie ein Glück im Unglück: Die Belastungszeugin erschien nicht und der Prozess wurde vertagt. Im April 1945 wurde sie befreit und kehrte zurück ins Kloster nach Konstanz.

Die Todesfurcht hatte sie geprägt

1985 starb Schwester Brigitte hochbetagt. Die Monate der Haft und drohenden Verurteilung begleiteten sie als Trauma bis an ihr Lebensende. Das berichten ihre Mitschwestern, die bei der kleinen Feierstunde vor ihrem Kloster dabei waren. „Über das 3. Reich durfte vor Schwester Brigitta nicht gesprochen werden,“ sagt Schwester Petra. So sehr war sie von der Todesfurcht geprägt.

Sie trat zur katholischen Kirche über

Brigitte Hilberling war hochgradig gefährdet. Sie stammt aus Stettin, ihre Mutter stammt aus einer jüdischen Familie. Mit 23 Jahren wechselte sie von der evangelischen zur katholischen Konfession und trat wenig später dem Orden der Dominikanerinnen bei.

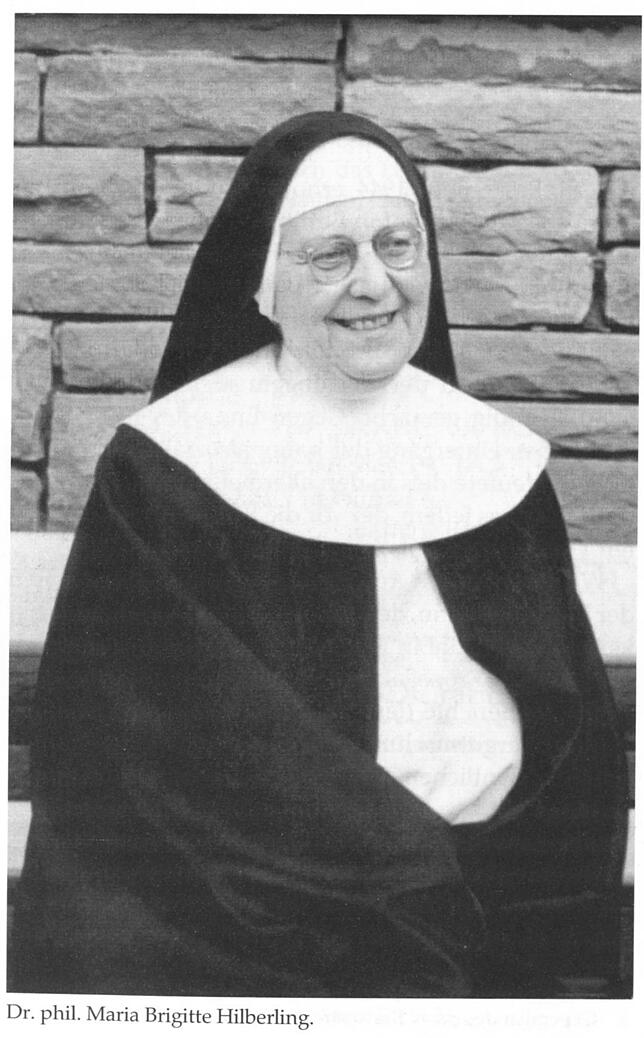

Sie war eine blitzgescheite Frau, sagen ihre Mitschwestern. Parallel zur Konversion studierte sie für das Lehramt am Gymnasium. Deutsch, Geschichte, Latein – die klassische Kombination für eine Studienrätin an einem humanistischen Gymnasium. Folgerichtig lehrte sie am Progymnasium Zoffingen, einer Mädchenschule innerhalb der alten Stadtmauern. Mit Inkrafttreten der Nürnberger Rassengesetze durfte sie wegen ihrer Abstammung nicht mehr unterrichten. Sie zog sich in das kleine Kloster zurück. Nur ein kleiner Gesprächskreis verband sie noch mit der Außenwelt. Ausgerechnet in diesem lockeren Rahmen fiel 1943 ihre Bemerkung über die Gräueltaten der Nationalsozialisten; auch am Endsieg hatte sie ihre (berechtigten) Zweifel. Dies wurde ihr fast zum Verhängnis. Der Stolperstein erinnert nun für alle sichtbar an diese kluge Frau.