Der Alptraum beginnt mit einem unschuldigen „Hallo“. Diese fünf Buchstaben erscheinen am 27. Februar auf dem Handy von Thorsten W. Das Profilbild des Absenders auf WhatsApp zeigt eine junge, asiatische Frau, die mit Rock und überschlagenen Beinen auf einer Couch sitzt und sich die Haare hinters Ohr streicht. „Hallo“, antwortet W. – und setzt damit den größten Fehler seines Lebens in Gang.

Die Unbekannte will wissen, ob sie mit Ben spricht. Sie ist unsicher, ob sie die richtige Nummer gewählt hat. „Nein, leider nicht Ben“, klärt W. sie auf. Sie entschuldigt sich, doch W. ist neugierig. Woher kommt ihr gutes Deutsch?

Ihre Antwort: Sie nutzt den Google Übersetzer. „Mein Name ist Yoona aus Großbritannien.“ W. bleibt misstrauisch. Warum nutzt sie eine Nummer aus Kambodscha, wenn sie in Deutschland wohnt und in Großbritannien aufgewachsen ist? Ihre Erklärung: Es ist nur ihre Arbeitsnummer. Nach zehn weiteren Nachrichten sendet sie W. ihre private Nummer.

42 Tage später wird W. einem Spezialisten des Polizeipräsidiums Konstanz gegenübersitzen, sein Handy auslesen lassen und drei Stunden lange eine Anzeige aufnehmen. In weniger als vier Wochen hat er fast sein gesamtes Vermögen verloren und Geld, das er garnicht hatte. Und W. ist kein Einzelfall.

Ein einfacher Nebenverdienst

Bis zum 8. März schreiben sich W. und Yoona. Es wird geflirtet, sie sendet Bilder aus dem Gym, beim Yoga, wie sie auf dem Bett liegt oder einkauft. Alltag eben. Ein Treffen in Nürnberg scheitert, obwohl er hingefahren ist. Ein Missverständnis, sagt W..

Gesehen hat er Yoona nur einmal in einem Videochat, der keine Minute dauerte. Da habe sie etwa zwei Meter von der Kamera weggesessen. W. glaubte, die Frau zu sehen, die ihm so viele Bilder schickte. Zehn Tage nach dem ersten Hallo, erklärt Yoona, wie sie angeblich Geld verdient – und das klingt so einfach wie profitabel.

Die Masche: Krypto kaufen, weiterverkaufen, auszahlen

W. hoffte, sein Geld durch ein paar Transaktionen einfach zu mehren. Zuerst tauschte W. seine Euro bei der Kryptowährungsbörse Kraken in USDT (auch Tether genannt) um. Soweit so seriös. Im nächsten Schritt transferierte W. seine USDT auf eine andere Kryptobörse namens zsline.com. Profitabel sollte das sein, weil Chinesen und Inder angeblich keinen Zugriff auf diese Kryptowährung hätten.

Die Legende seines Kontakts: USDT sei auf dem asiatischen Markt äußerst beliebt, und Spekulanten wären bereit, deutlich mehr dafür auszugeben, als es der Kurs eigentlich hergibt. So sei für W. eine Marge von zehn bis 15 Prozent pro erfolgreicher Transaktionsrunde drin. Ein Durchlauf dauert anderthalb Tage. W. war noch nicht überzeugt, aber mutig genug, um es mit 100 Euro einfach mal auszuprobieren.

Vom Investor zum Geldwäscher

Und das läuft. W. macht sofort Gewinn, und dann weiter. Der Konstanzer tauscht 1000 Euro um, dann 5000. Allein mit diesen drei Transaktionen hat W. schon einen Gewinn von mehr als 600 Euro gemacht. W. sieht eine Chance, den Traum von der finanziellen Freiheit.

Yoona bestärkt ihn, schickt weitere Bilder. Er setzt größere Beträge ein, tauscht 20.000 Euro in USDT ein. Aber etwas geht schief. Ein vermeintlicher Kundensupport schreibt, man könne die Investition nicht auszahlen. Erst ab einer Summe von umgerechnet 30.000 Euro könne er sein Geld umbuchen. Er habe Level 2 erreicht.

Der 39-Jährige vertraut sich seiner Bekannten an. Yoona will angeblich helfen und schickt ihm 10.000 USDT per Transferlink direkt in sein Konto auf zsline.com. Plötzlich meldet der angebliche Kundenservice: Es liegt ein Verdacht auf Geldwäsche vor.

Die notwendige Summe liegt zwar auf dem Konto, ein Teil davon stamme aber aus einer dritten Quelle. Und wer mit Krypto handelt, dürfe das nicht mit Mitteln von Dritten tun. W. wird aufgefordert, noch mal 30.000 Euro per Spezial-Link einzuzahlen und seine Personalausweis-Nummer anzugeben, um nachzuweisen, dass das Geld von ihm stammt.

Eine fatale „Challenge“

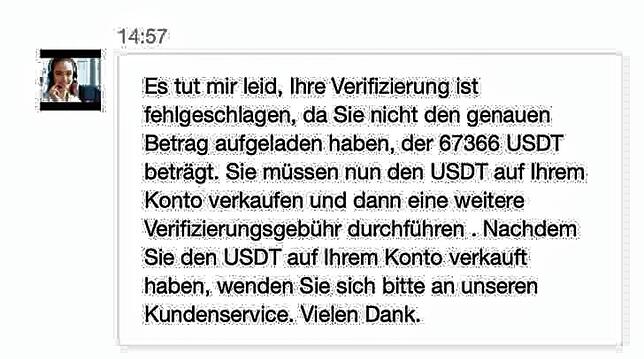

W. hat nun fast sein ganzes freies Vermögen investiert. Aber er gibt nicht auf. Heute sagt er, er habe das alles als eine „Challenge“, als Herausforderung, betrachtet. Das habe ihn angespornt. Im Leben könne man nicht jeder Hürde aus den Weg gehen. W. bittet schließlich einen Freund um ein Darlehen – und zahlt ein. Die Fehlermeldungen bleiben. Er kann nicht abbuchen. Der Verdacht besteht weiter, schreibt der Kundenservice. W. soll noch mal nun die exakt gleiche Summe hinterlegen, die momentan auf seinem Konto liegt: 67.000 USDT.

W. ist pleite inzwischen, ahnt aber immer noch nicht, dass er betrogen wurde. W. vertraut sich Verwandten an. So organisiert er weitere 45.000 Euro, Yoona hilft erneut mit 20.000 aus. W. zahlt weitere 67.000 USDT ein, rundet den Betrag nach der Kommastelle auf. Die angebliche Finanzabteilung meldet: Wieder nicht zulässig, W. hätte den exakten Betrag überweisen sollen. Die nächste Challenge: Er soll ein drittes Mal etwa 67.000 USDT hinterlegen. Thorsten W. geht zur Polizei.

Keiner hat mehr verloren als er

Thorsten W. kam einst als Student nach Konstanz. Er studierte, wurde Ingenieur und heiratete. Das Paar bekam zwei Kinder und ließ sich in einem Randbezirk der Stadt nieder. Heute ist W. 39 Jahre alt, vor einem Jahr hat sich das Ehepaar getrennt. Die Scheidung steht bevor, noch wohnt die Familie unter einem Dach.

W. ging pragmatisch vor: Er stellt seine Einnahmen seinen zu erwartenden Ausgaben gegenüber. Das Ergebnis: Es reicht nicht. Mit Kryptowährungen hatte er sich bis dahin nicht befasst. Die Meldungen, dass sich damit viel Geld verdienen lässt, haben aber auch ihn erreicht.

Warum sollte man immer mehr Geld überweisen, um einen Geldwäscheverdacht auszuräumen? W. sagt jetzt, er steckte einfach zu tief drin. Allein wäre er da nicht rausgekommen. Und W. ist nicht allein. Nachdem er die Sache angezeigt und die Seite netz-trends.de darüber berichtete, kam der Konstanzer in Kontakt mit weiteren Männern, die mit Yoona chatteten.

Alle schilderten die selbe Masche: Erst zwanglose private Nachrichten, dann Investitionen, gefolgt von Problemen mit dem Kundenservice. Ein 40-Jähriger aus Thüringen verlor 40.000 Euro, ein 36-Jähriger aus Frankfurt 22.000 Euro, ein 34-Jähriger aus Sachsen-Anhalt 55.000 Euro. Mehr als 250.000 Euro seien inwzischen verschwunden. Aber keiner hat mehr verloren als der schlanke Mann aus Konstanz.

60 Millionen Euro Schaden

W. vermutet die Drahtzieher des Betrugs in Südostasien. Das passt dazu, was man über die Drahtzieher dieser Form des Betrugs weiß: Sie sitzen im Ausland, meist in Afrika oder Asien. Oft werden über Monate Beziehungen zu Opfern aufgebaut, um ihnen dann mit den abenteuerlichsten Begründungen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das nennt man Love Scam (Liebesbetrug). Geht es um Kryptowährungen oder hochprofitable Investments auch „Trading Scam“. Auf W. trifft beides zu.

Die Zahl der angezeigten Cybercrime-Delikte steigt und steigt. „Wer heute noch eine Bank mit einer Waffe überfällt, ist wirklich der Dumme“, heißt es aus hochrangigen Kreisen zu dem neuen Phänomen. Geld stehle man längst online. Das bestätigt auch der aktuelle Sicherheitsbericht des Landes Baden-Württemberg. Der Schaden beläuft sich für 2023 auf fast 60 Millionen Euro, rund 16 Millionen mehr als im Vorjahr. Der tatsächliche Schaden sei „um ein Vielfaches höher, da viele Geschädigte die Straftaten nicht anzeigen“, so der Bericht aus dem Innenministerium.

Das Polizeipräsidium Konstanz gibt den Schaden im Bereich Cybercrime mit rund 617.000 Euro für 2023 an. Ein Plus von 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, da waren es noch 372.000 Euro. Die Aufklärungsquote liegt bei 45,2 Prozent. Die angezeigten Cybercrime-Fälle sind auf 657 angestiegen. Vor allem Fälle von Betrug mit rechtswidrig erlangten unbaren Zahlungsmitteln (471) explodieren.

Baden-Württemberg hat zum 1. Januar das Cybercrime-Zentrum eröffnet, eine zentrale Anlaufstelle zur Bekämpfung von Cyberkriminalität. Das Zentrum, das in Karlsruhe angesiedelt ist, ist zuständig für anspruchsvolle Verfahren im Bundesland übernommen. Es wurden 50 Stellen geschaffen, die von Juristen als auch von IT-Forensikern besetzt werden. W. hat sich an das Präsidium in Konstanz gewendet. Das Präsidium hat das bestätigt: „Die ermittelnden Behörden stehen derzeit untereinander in engem Austausch“, schreibt die Pressestelle.

W. ist kein gebrochener Mann. Knapp 95.000 Euro hat er verloren, seinen Kampfgeist aber nicht. Der 39-Jährige schaut sich weiter nach Hilfe um. Er fragt bei freiberuflichen IT-Forensikern an. Und erhält Antworten, die hoffen lassen. In der Blockchain, der Datenbank, in der digitale Währungen gespeichert und Transfers dokumentiert werden, kann man die Spuren nachverfolgen – und sehen, wo das Vermögen gerade steckt.

Sein Geld sei noch auffindbar. Damit der Experte aber helfen kann, soll W. wieder ein paar Tausend Euro zahlen. Er kann nicht. Yoona fragte ihn indes in ihrer letzten Nachricht vom 10. April: „Haben Sie die Mittel zum Handel gefunden?“ W. hat nicht mehr geantwortet.