„Chemin des Dames“, der „Weg der Damen“. Das klingt nach pikanten Männerphantasien und romantischen Abenteuern. Vermutlich hat es die auch gegeben, als Frankreichs Rokoko-König Ludwig XV. (1715-1774) in der Picardie eine fidele Jagdgesellschaft um sich scharte, um von einem Schlösschen aus auf die Pirsch zu gehen. Während die Männer in den Tälern aufs Wild anlegten, trabten die Rösser der Damen auf dem Höhenrücken, der so seinen illustren Namen erhielt.

Der Todesstreifen an der Aisne

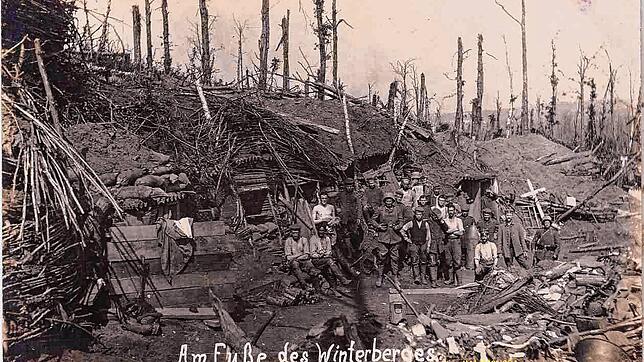

150 Jahre später hat sich die Wald- und Hügellandschaft an der Aisne in einen Todesstreifen verwandelt. Schützengräben zerschneiden das Gelände im Osten Frankreichs. Tausende Granateinschläge haben das Niemandsland der Front mit Trichtern übersät und ganze Dörfer zertrümmert.

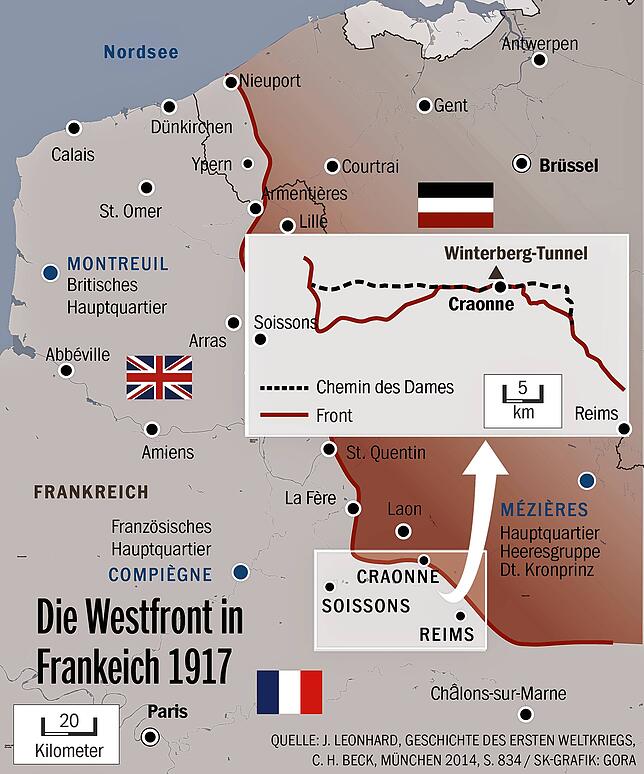

Am Chemin des Dames haben sich die deutschen Einheiten eingegraben. Ihnen gegenüber liegen französische Truppen, die die Deutschen nach zweieinhalb Jahren Krieg aus der Heimat werfen wollen.

Der Winterberg-Tunnel

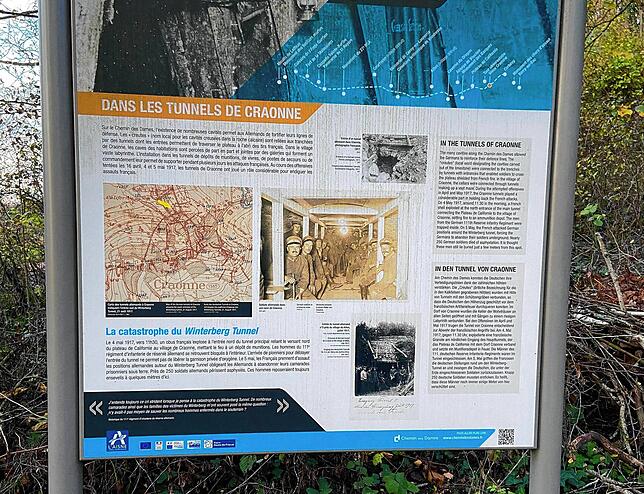

Bodenbeschaffenheit und Höhenstellung erleichtern den Deutschen die Verteidigung. Sie haben Grotten und unterirdische Steinbrüche zu Befehlsständen und Feldlazaretten ausgebaut. Das größte heißt „Drachenhöhle“. Ein mehr als 100 Meter langen Stollen, den man bergmännisch waagerecht ins aufsteigende Gelände getrieben hat, ist der „Winterberg-Tunnel“ nördlich des Städtchens Craonne.

Dort lagern Munition und Ausrüstung trocken und – wie man hofft – vor feindlichem Artilleriebeschuss sicher.

Die Franzosen treten an

Mit dem relativ ruhigen Frontalltag der deutschen Soldaten ist es Mitte April 1917 vorbei. Der neue französische Oberbefehlshaber, Robert Nivelle (1856-1924), will es besser machen als sein Vorgänger. Nach der gescheiterten Offensive an der Somme im Vorjahr sollen eine Million Soldaten, erstmal unterstützt von Panzern, und 3500 Geschütze einen Durchbruch durch die festgefahrene Frontlinie zwischen Laon und Reims erzwingen.

Auf einer Frontlänge von 40 Kilometern regnen über zwei Wochen lang sechseinhalb Millionen Granaten auf die Gegner nieder – 178.000 davon vom schwersten Kaliber. Diese Granaten haben den doppelten Durchmesser von Wassereimern.

Es ist der 4. Mai 1917. Den Soldaten des 111. Reserve-Infanterieregiments (RIR), in dem viele Männer aus Südbaden dienen, bleibt nur eines: Deckung und Stoßgebete unter der 20 Meter dicken Bodendecke des Winterbergtunnels. „Der Berg bebte unter den gewaltigen Erschütterungen“, erinnert sich ein Offizier, dessen Bericht im Regimentstagebuch abgedruckt ist.

Der Soldat Karl Fitzer berichtet: „Eine furchtbare Detonation schreckte uns auf.“ Ein französischer Volltreffer hat die Munitionsbestände, die am Tunnelzugang gestapelt waren, in die Luft gejagt. Der Ausgang ist verschüttet. Tödliche Rauch- und Gaswolken ziehen in das Innere des Stollens, in dem etwa 200 Männer gefangen sind. Sie sitzen in der Falle.

„Ungeheure Hitze“

„Viele lagen am Boden, Durst und ungeheure Hitze quälten, und so erlitten wir den Zusammenbruch, nicht fähig, etwas zu unternehmen“, schreibt Fitzer. „Einer rief nach der Frau und seinen Kindern, der andere nahm Abschied von seinen Eltern und Geschwistern“, heißt es in dem Tagebuch, das erst nach Kriegsende verfasst wurde. Der Erzähler gehört zu den angeblich nur drei Männern, die das Inferno im Winterbergtunnel überleben. Der Stollen wird zu einem Massengrab.

Das badische Regiment und seine Männer

Und er wird zu einer mystischen Sage über das grausame Sterben im Krieg. Versuche nach Kriegsende, den Tunnel zu finden und die Toten zu bergen, misslangen. Zu stark hatten die Stahlgewitter den Boden verformt, keine Militärkarte mit Wegenetz wollte zur neuen Lage passen.

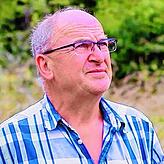

Aber Schlachtfeldwanderer und Hobby-Archäologen wie Alain Malinowski (63) geben ungern auf. Der Franzose aus der Nähe von Reims hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den Winterbergtunnel zu finden.

Früher hat er als U-Bahn-Schaffner gearbeitet, seit 15 Jahren zieht es ihn in die dunkelsten Ecken der neueren Kriegsgeschichte. Er hat sich durch die Militärarchive gewühlt und stieß dort auf deutsche Lagepläne eines großen Stollens. Für Malinowski konnte es nur der Winterbergtunnel sein, und er durchstreife mit seinen Helfern das alte Schlachtfeld.

Grabung auf eigene Faust

„Ich wusste, dass ich nahe dran war, dass der Tunnel irgendwo unter meinen Füßen lag“, erzählt der Franzose heute vor Journalisten. Zunächst war er guter Hoffnung, dass die offiziellen französischen und deutschen Stellen, denen er seine Vermutungen 2010 mitteilte, sofort ans Werk gehen und den Eingang suchen würden. Aber er täuschte sich. Amateurforscher genießen bei den Behörden keinen guten Ruf, denn manche sind mehr an Kriegsdevotionalien als an der würdigen Bestattung von Gefallenen interessiert.

Malinowski dauerte die behördliche Prüfung zu lang, und er rückte im Sommer 2020 auf eigene Faust mit schwerem Gerät an die Aisne. Die Grabung scheint erfolgreich gewesen zu sein. Der Suchtrupp präsentierte verrostete deutsche Stahlhelme und eine Glocke.

Militaria-Sammler raunen

Möglicherweise war das nicht alles. In einem Internet-Forum deutscher Militaria-Sammler postet ein Verfasser fast euphorisch, Malinowski habe am Eingang des Tunnels zwei deutsche Maschinengewehre gefunden, dabei Gurtkästen mit ein „paar tausend Schuss“ in „super Zustand“. Man habe die Fotos gesehen. Verschwörerisch fügt der Waffenfreund hinzu: „Ist alles noch nicht für die Öffentlichkeit.“

Malinowski indes suchte die Öffentlichkeit und hat damit den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge alarmiert, der seit 2018 der Winterberg-Tragödie auf der Spur ist. Der Volksbund warnte Anfang Dezember vor „eigenmächtige Aktionen“, die man als illegal verurteile. Generalsekretärin Daniela Schily nannte die private Grabungskampagne „unangebracht, sogar kontraproduktiv“. Sie leiste möglicherweise der Plünderung der Gräber Vorschub.

Unbegründet ist die Befürchtung nicht: Liest man die Posts im Militaria-Forum, wird die schräge Faszination der Sammler am Grauen fassbar. Man habe, heißt es, bei Probegrabungen „schon einige Tote geborgen, mumifiziert und mit voller Ausrüstung“. Alain Malinowski hat davon nichts berichtet, sondern sein Loch wieder zugeschüttet. Immerhin ist seinen Recherchen zu verdanken, dass die Suche nach den Toten auch von offizieller Seite ins Rollen gekommen ist.

Volksbund rückt mit Technik an

Der Volksbund und seine französischen Partnerorganisationen ONAC und DRAC zeigen auf dem alten Schlachtfeld inzwischen Flagge. Eine Technik-Offensive soll die letzten Fragen klären. Geoelektrische Messverfahren erlauben es, den Boden bis in eine Tiefe von 15 Metern zu erkunden. Mit Hilfe einer Drohne wurden Daten erfasst und ausgewertet.

Wie Volksbund-Sprecherin Diane Tempel-Bornett dem SÜDKURIER auf Anfrage sagte, wollen französische Experten Mitte Februar mit einer Kamera den Schacht erkunden, der in den Tunnel führen könnte. Vorsicht sei geboten, denn der schnell nachrutschende Untergrund sei für den Sofort-Einsatz eines Baggers nicht geeignet.

Massensterben für Nichts

Egal, wie die Suche nach dem Winterbergtunnel ausgeht: Die Erde der Picardie steckt voller Gebeine gefallener Franzosen und Deutscher. General Nivelles Offensive kostete allein 32.000 Poilus das Leben. Sie wurden umsonst geopfert. Die Schlacht an der Aisne musste der General wegen Erfolglosigkeit vorzeitig abbrechen.