Es begann mit der Revolution 1848. Auch im Großherzogtum Baden strebten demokratische Kräfte eine Republik an, doch Heckeraufstand, Struwe-Putsch und badischer Militäraufstand scheiterten. Die Immenstaader Johann Baptist Einhart und Georg Dahlfinger waren beim Heckerzug dabei. Einhart leitete 1849 das „politische Fastnachtsspiel“ in Immenstaad, das die revolutionären Ereignisse nachspielte und die Obrigkeit verspottete. Die Teilnehmer waren zwischen 20 und 30 Jahren alt, ledig und wurden im Anschluss polizeilich verfolgt. Einhart konnte nach Amerika fliehen und starb dort 1865 in Bürgerkrieg.

Der Polizeibericht von 1849 ist der erste amtliche Nachweis für das Narrenspiel, auch wenn es in früheren Jahrhunderten etwa mit Tanzveranstaltungen eine Art Fastnacht in Immenstaad gab. 1863 führten die Narren „Die sieben Schwaben“ auf, 1869 „Die Belagerung von Munderkingen“ und 1876 die Fastnachtsposse „Das Schwurgericht“. 1903 übernahm Narrenvater Eugen Deutsch zum ersten Mal die Rolle des „Prinz Karneval“.

Politische Themen bei Fasnetsaufführungen

1905 gründete sich die „Narrengesellschaft“ und veranstaltete regelmäßige Aufführungen, oft mit politischen Themen wie „Aufstand in Südwest-Afrika“ oder „Protestversammlung der Frauen“. Die Gesellschaft wurde 1935 aufgelöst.

Der heute 91-jährige Manfred Maier gehörte zu denen, die nach dem Krieg die Fasnet wiederbelebten.

„Wollten wieder mehr Humor, Unterhaltung und Leichtigkeit“

Er hatte mit einigen Schulfreunden 1949 eine Narrenzeitung herausgebracht. „Die Leute waren beladen, nach Krieg und französischer Besatzung fühlte man sich nicht gut. Wir waren da anders gestimmt, wir wollten wieder mehr Humor, Unterhaltung und Leichtigkeit“, sagt er. Sie verkauften die Zeitung für 50 Pfennig und mit viel Musik.

„Es gab damals eine Hand voll Frauen und Männer, die noch eine Erinnerung an die Fastnacht vor dem Krieg hatten“, erzählt er. Sie kamen auf ihn zu, luden ihn 1950 zur Gründungsversammlung eines neuen Narrenvereins ein und wählten ihn zum Schriftführer. „Das war für mich als jungen Mann von 17 Jahren eine Ehre.“

Die kleine Gruppe machte sich auf den Weg: „Wir nahmen uns vor, an jedem Sonntag in der Fasnetszeit einen Umzug zu machen, immer mit Musik, um die Leute anzusprechen“, erinnert er sich. Die Umzüge begannen und endeten in den örtlichen Wirtshäusern Adler, Schiff, Hirsch und Seehof.

Fasnetsspiele nach dem Krieg zunächst im Freien

Sie hatten Erfolg: Schon beim ersten Mal 1950 gelang es ihnen, ein Fasnetsspiel mit zahlreichen Gruppen auf die Beine zu stellen. „Das fand damals draußen statt und war sehr aufwändig, weil wir die Bühne selbst bauen mussten“, sagt Maier.

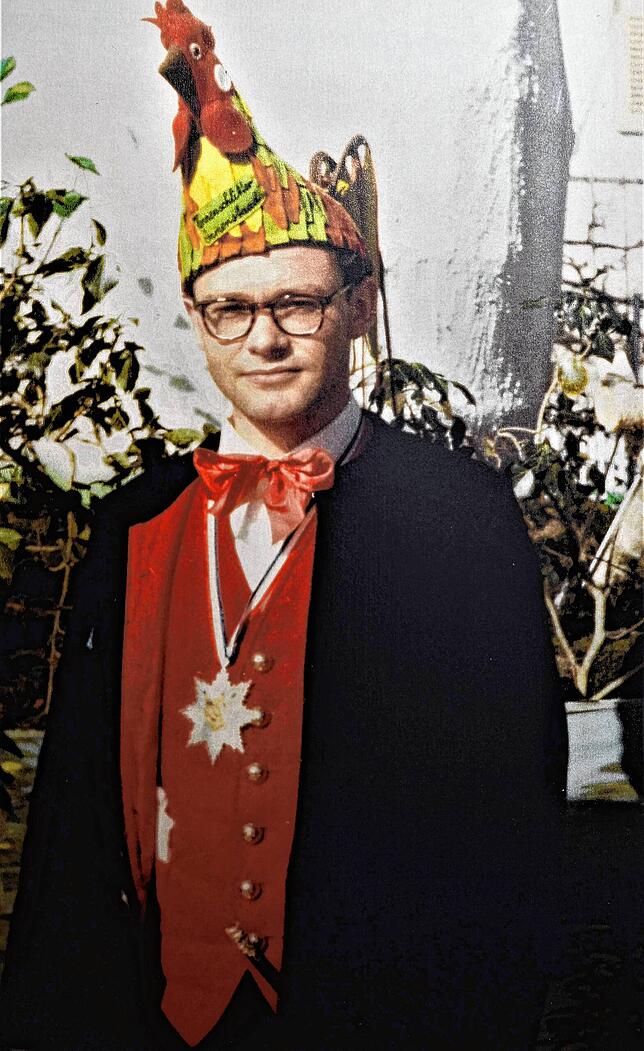

Narrenvater Ferdinand Heger gab den Prinzen Karneval mit Prinzessin Lotte Hage-Bank an seiner Seite, beschützt durch eine frisch aufgestellte Garde. Am Schmotzigen Dunschtig wurde sogar ein Narrenbaum aufgestellt, mit dem Adlerwirt und späteren Ehrenpräsidenten Edwin Gleichauf als „Wischeheber“.

Manche Traditionen seien trotzdem in Vergessenheit geraden, bedauert Maier. Das Mäschgerlegehen kennt er noch von seiner Mutter: „Die haben sich Masken gebastelt aus Pappmaché, sind verkleidet durchs Dorf gelaufen und haben Späße gemacht, Männer an den Haaren oder Ohren gezogen und mit verstellter Stimme gesagt: Du kennst mi nit – aber i kenn di!“ Doch die Immenstaader seien stets stolz auf ihre Eigenart gewesen wie das Prinzenpaar und die Garde und die lange Theatertradition.

Die Narrenzunft wuchs in den nächsten Jahren, immer neue Gruppen und Figuren kamen hinzu. Hennen, Hexen, Bohnebrätscher und Knecht und Mägd feiern ihre eigenen Jubiläen. Es gibt Kinderbälle, Tanzgruppen, Fasnetsmarkt und Preiskarbatschen. Seit seiner Einweihung im Sommer 1961 zeugt der Hennenbrunnen ganzjährig vom Narrentum.

Der Marsch einiger Hennenschlitter über den See bei der Seegfrörne 1963 begründete die Freundschaft zur Münsterlinger „Hechtler-Clique“. Das Fasnetsspiel wanderte erst in den Adlersaal, dann in die Linzgauhalle und heißt seit 1960 Hennensuppe.

Manfred Maier zog es nach einigen Jahren beruflich weg vom See, seit 2004 wohnt er wieder in seinem Elternhaus. Das närrische Treiben im Dorf freut ihn immer noch. „Die Jungen haben jetzt das Ruder übernommen.“