Am 29. Januar 2025 jährt sich der Todestag Jakob Gretsers zum 400. Mal. Nach ihm sind die Grundschule und eine Straße in Markdorf benannt. Wer war er? Bei der Feier des 700-jährigen Stadtjubiläums 1950 gedachte Markdorf im fünftägigen Festprogramm mit einem „Jakob-Gretser-Tag“ auch „des größten Sohnes, der aus seinen Mauern hervorging, des berühmten Gelehrten aus der Gesellschaft Jesu“. Wäre ein solcher Tag heute, 75 Jahre später, immer noch möglich? Ein Tag zu Ehren des „größten Sohnes der Stadt“? Wohl kaum. Aus heutiger Sicht ist Gretsers Größe schwer beschädigt durch die Auswüchse eines aggressiven Glaubenseifers.

Sein Leben und Werk

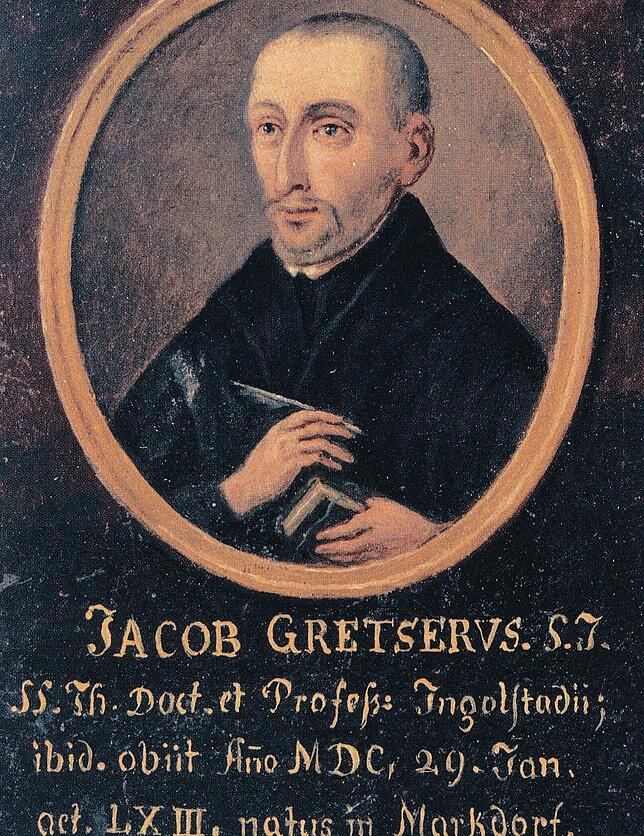

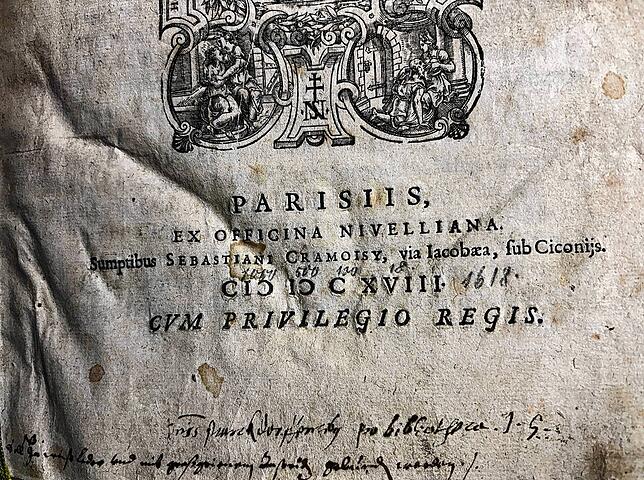

Jakob Gretser wurde am 27. März 1562 in Markdorf geboren, wahrscheinlich im Haus Nr. 10 an der Gehrenbergstraße. Sein Vater war Valentin Gretser, der nachweislich ab 1543 bis zu seinem Tod 1575 Mitglied des Stadtrats war, davon seit 1559 durchgehend als erster oder zweiter Bürgermeister. Von Jakob Gretsers Mutter wissen wir nur, dass sie drei Jahre nach ihrem Mann im Jahr 1578 starb. Als Halbwaise wurde Jakob Gretser 1576 Schüler des Jesuitengymnasiums in Innsbruck. 1578 trat er in die Gesellschaft Jesu ein; sie wurde ihm, so Gretser selbst, zur „Adoptivmutter“. Von 1579 bis 1584 studierte Gretser in München Rhetorik und in Ingolstadt Philosophie. Im Herbst 1584 berief ihn sein Orden als Lehrer an das Jesuitengymnasium in Freiburg/Schweiz. Dort wirkte Gretser auch als überaus eifriger Theatermann und verfasste in zwei Jahren für Aufführungen zehn Dramen. 1586 kam er zur Fortsetzung seines Studiums nach Ingolstadt zurück. Seit 1587 Magister der Philosophie, seit 1589 Doktor der Theologie und Priester, lehrte Gretser in Ingolstadt Metaphysik, Scholastische Theologie und Moraltheologie. Von 1605 bis 1609 und ab 1616 bis zu seinem Tod war er von der Lehrtätigkeit freigestellt für Publikationen im Dienst der Gegenreformation.

Ein führender Kopf der Jesuiten

Die Zahl von Gretsers gedruckten und ungedruckten Werken übersteigt 300 und weist ihn als äußerst fruchtbaren Schriftsteller aus. Den Schwerpunkt bilden theologische Schriften – sie befassen sich mit den verschiedensten Themenbereichen, jedoch sind die meisten höchst polemische Kontroversschriften gegen den Protestantismus. Zum Werk gehören aber auch historische Arbeiten, Ersteditionen griechischer Handschriften, eine griechische Grammatik und ein lateinisch-griechisch-deutsches Wörterbuch, sowie nicht zuletzt eine Vielzahl von Dramen. Das Theaterwesen der Jesuiten zählt zu den beachtlichsten Kulturleistungen der frühen Neuzeit. Im deutschen Sprachraum dürften in jedem Jesuitenkollegium jährlich mehrere dramatische Aufführungen durch Schüler oder Studenten stattgefunden haben. Ende des 16. Jahrhunderts war Gretser eine herausragende Gestalt des Jesuitentheaters und mit 22 verfassten Stücken, von denen 12 handschriftlich erhalten sind, der bei Weitem produktivste lateinische Dramatiker dieser Zeit. Seine Dramen, noch immer Gegenstand der Literaturwissenschaft, behandeln biblische Stoffe, Heiligenlegenden, die Herrschaft der humanistischen Schulbildung, die Bekehrung des Augustinus sowie die Schicksale des Menschenfeinds Timon und des lasterhaften Bischofs Udo.

„Der Schrecken seiner Gegner“

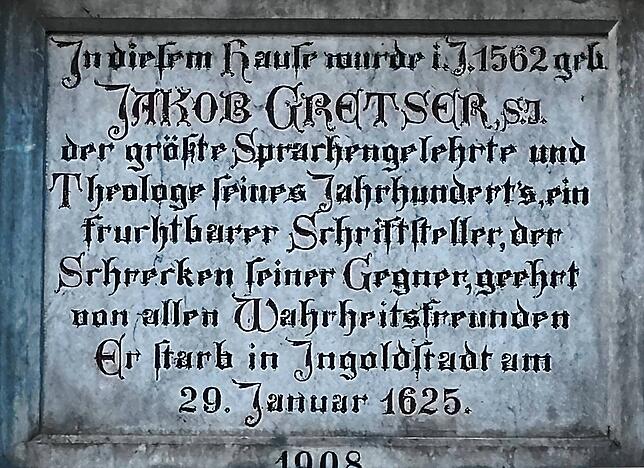

Dieser Titel, so zu lesen auf der 1908 an Gretsers Geburtshaus angebrachten Gedenktafel, war damals ehrenvoll gemeint. Heute verweist er auf die negative Seite Gretsers. In seiner Auseinandersetzung mit Angriffen auf die katholische Kirche und den Jesuitenorden verlor er jedes Maß. Er beschimpfte die protestantischen Theologen als „bärtige Ziegenböcke, Schweine, stinkende Esel, giftigste Vipern, Lumpen“. Einen Gegner ließ er wegen dessen „Schweinerei“ vor das Höllengericht laden und dort verurteilen. Dies war „eine unbegreifliche Verrohung des Geschmacks“, sagt dazu ein Historiker. Gretser damit zu entschuldigen, dass er den protestantischen Theologen ihre Verunglimpfungen nur mit gleicher Münze heimgezahlt habe, verfängt nicht. Die Generaloberen in Rom wiesen die deutschen Jesuiten wiederholt an, auf Anwürfe der Protestanten „in eines Ordensmanns würdiger Weise ohne Schmähungen und maßlose Ausdrücke zu antworten“. Bei Gretser freilich ohne Erfolg. Als im Herzogtum Bayern die große Hexenverfolgung von 1590 eingedämmt und schließlich abgebrochen wurde, formierte sich eine Gruppe von „Eiferern“. Sie ergriff die Initiative zur Verabschiedung eines Hexenmandats, das dem Ziel der unbedingten Hexenverfolgung dienen sollte. Ein Meinungsführer dieser Gruppe war zunächst der in Ingolstadt lehrende Jesuit Gregor von Valencia. Nach dessen Berufung nach Rom wurde sein Schüler Jakob Gretser der „ideologische Bannerträger“. 1612 widmete Gretser eine Schrift Bischof Johann Christoph von Westerstetten, einem der schlimmsten Hexenverfolger in der europäischen Geschichte, und würdigte dessen Hexenjagd in der Fürstpropstei Ellwangen mit diesen Worten: „Und wenn je bei einem Übel oder einer Krankheit, so gilt hier das Wort, eine unheilbare Wunde ist mit einem Messer auszuschneiden, damit der gesunde Teil nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.“

Zum Schluss ist kritisch zu fragen: Wie groß war Jakob Gretser? Bleibt in der Abwägung so viel Größe übrig, dass wir ihn in Markdorf als Namengeber behalten können? Darüber sollte geredet werden.