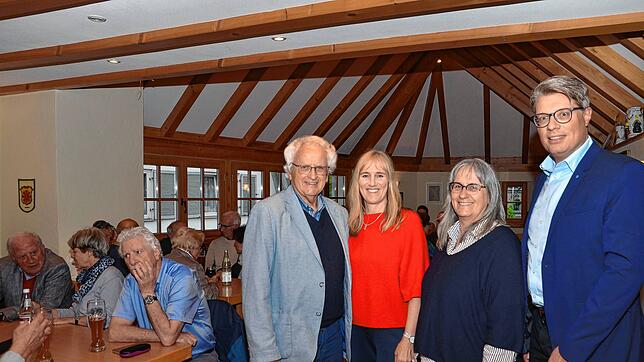

Markdorf Ernst Arnegger, Moderator der Bürgerrunde „I mein‘ halt“, hat dieses Mal zu Fragen der Migration, der Flucht, des Asyls und der Integration in das Zunfthaus Obertor eingeladen. Die Experten am Podiumstisch waren neben Ignaz Wetzel, Sozialdezernent des Bodenseekreises, die stellvertretende Leiterin des Amtes für Migration und Integration im Landratsamt, Monika Schanz, sowie Renate Hold, Leiterin des Markdorfer Mehrgenerationenhauses (MGH). „Mich freut, dass Sie in so großer Zahl erschienen sind“, begrüßte Arnegger seine Gäste. Besonders freue er sich, dass Menschen aus dem Iran, aus Syrien und aus Afghanistan zur Gesprächsrunde ins Zunfthaus Obertor gekommen sind.

Der eine oder die andere davon hätte jedoch nicht im Publikum gesessen, wären bei ihrer Einreise nach Deutschland bereits jene verstärkten Grenzkontrollen durchgeführt worden, die nur wenige Stunden vor Beginn der Bürgerrunde im Zunfthaus Obertor der neue Bundesinnenminister, Alexander Dobrindt, angekündigt hatte. Denn fortan, so der CSU-Politiker, können auch Asylsuchende an den bundesdeutschen Landesgrenzen abgewiesen werden. Weshalb, so Alexander Dobrindt weiter, die Polizeipräsenz erhöht wird. Die Polizeigewerkschaft fordert bereits mehr Personal.

Über eklatanten Personalmangel klagte Ignaz Wetzel, Sozialdezernent des Bodenseekreises. Seine Behörde suche händeringend. „Wir sind schon in der vierten Ausschreibungsrunde, aber wir finden niemanden.“ Für die Betroffenen, für die Menschen, die Anträge auf Aufenthaltserlaubnis, auf Duldung oder eine Arbeitserlaubnis stellen und auf Antworten warten, sei das außerordentlich schlimm.

Er denke schon an einen Umzug, hatte zuvor Mohammad Almousa erklärt. Der junge Syrer lebt seit sechseinhalb Jahren in Deutschland. In fehlerfreiem Deutsch schilderte er, was er alles richtig gemacht habe: die Sprache erlernt, eine Ausbildung als Bankkaufmann abgeschlossen, sich ehrenamtlich als Fußballtrainer engagiert, seinen Landsleuten beim Ausfüllen von Behördenformularen zur Seite gestanden. „Aber auf meinen Antrag auf Einbürgerung bekomme ich einfach keine Antwort“, erklärte Mohammad Almoussa, der sich dennoch beinahe überschwänglich für die Aufnahme in der Bundesrepublik und die erfahrene Unterstützung bedankte. Ja, er habe sogar ein gewisses Verständnis für diejenigen, „die ein bisschen rassistisch denken – und Fremde nicht hier haben wollen“. Doch nicht die lassen ihn an den Wechsel in einen anderen Landkreis denken, sondern die begründete Aussicht, dass sein Einbürgerungsantrag dort schneller bearbeitet werde.

Von Beispielen gelungener Integration berichtete auch Renate Hold, Leiterin des Markdorfer Mehrgenerationenhauses. Sie nannte die aktuellen Zahlen zum Themenkomplex Flucht, Asyl und Migration. In Markdorf lebten derzeit 3485 Menschen mit Migrationshintergrund. Das seien 24 Prozent der 14.658 Einwohner. 385 davon seien Geflüchtete – elf Prozent aller Migranten. Und nicht wenige besuchten die MGH-eigenen Sprachkurse. Nicht zuletzt aber sei das Mehrgenerationenhaus ein Ort der Begegnung. Durch Begegnung und im Gespräch finde Integration statt. Die gelinge – auch dank der Unterstützung durch den Freundeskreis Flucht und Asyl beziehungsweise unabhängig Engagierter. „Die Suche nach Wohnraum, die Hilfe zur Teilhabe bleibt aber ein Bohren von dicken Brettern“, erklärte Renate Hold.

Wunsch nach mehr Pragmatismus

Ein Haupthemmnis der Integration scheinen jene Regeln und Gesetze zu sein, die das Handeln der Behörden betreffen. Sozialdezernent Iganz Wetzel argumentierte: „Bürokratie und Verwaltung müssen Recht und Gesetz umsetzen.“ Ein bisschen mehr Flexibilität und das „Nutzen von vorhandenen Ermessensspielräumen“ wünschte sich der Zuhörer Ulrich Wulfert.

Mehr Pragmatismus hätte sich Claudia Zanker gewünscht, als sie nach Beginn der Flüchtlingskrise 2015 bei Ulm Leiterin eines Flüchtlingsheims war. Die Angekommenen wurden in den Unterkünften festgehalten, durften nicht arbeiten. „Wen wundert‘s, wenn die jungen Männer sich langweilen, auf den Marktplatz gehen, den jungen Frauen nachschauen.“ Arbeit sei das beste Mittel zur Integration, erinnerte der Zuhörer Helmut Jetter an die Erfahrungen mit den Arbeitsmigranten aus Südeuropa in den 1950ern, 1960ern und 1970ern. „Die Leute haben ihr Deutsch an der Werkbank gelernt“, sagte Jetter.

Für ein gewisses Umdenken sprechen die Ausführungen von Monika Schanz, stellvertretende Leiterin des Amtes für Migration und Integration. „Wir sind abgekommen vom Prinzip ‚ganz viel geben‘, stattdessen setzen wir mehr auf Eigeninitiative“, sagte sie. Kompetenz solle erworben und dann weitergegeben werden. Migranten lernen beispielsweise, wie das Bildungs- und wie das Gesundheitswesen im Landkreis funktioniert, und sollen dieses Wissen an andere Migranten weitergeben. „Ohne Unterstützung durch die Zivilgesellschaft kann Integration aber nicht funktionieren“, erklärte Wetzel.