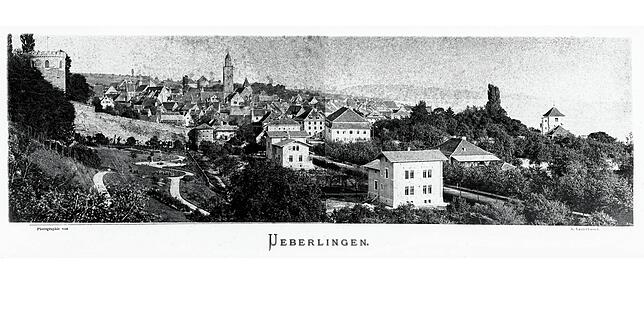

Im 19. Jahrhundert entstanden in Deutschland zahlreiche Stadtgärten und -parks, meist aus der Idee heraus, der im Zeichen der Industrialisierung rapide wachsenden städtischen Bevölkerung zu Erholungszwecken unweit des Stadtkerns ein naturhaftes Refugium zu bieten. Von solchen Motiven konnte in Überlingen keine Rede sein. Als Bürgermeister Wilhelm Beck im Jahr 1875 begann, die Stadtgarten-Idee voranzutreiben, hatte die Stadt weniger als 4000 Einwohner, denen ein Mangel an Naturnähe wohl kaum zu schaffen machte.

Stadt will auf ihre Ansehnlichkeit achten

Dem liberalen, weitblickenden Stadtoberhaupt ging es vor allem um die weitere Profilierung des klimabegünstigten Überlingens als Kur- und Badestadt. Auf der gegenüberliegenden Seeseite waren konkurrierende Bestrebungen zu beobachten. In Konstanz hatte man 1863 damit begonnen, aus den Trümmern der abgerissenen Stadtmauer südlich der Dominikanerinsel ein Gelände aufzuschütten, auf dem dann 1879 ein Stadtgarten eröffnet wurde. Und vorbildhaft wirkte zweifellos die Mainau. Der badische Großherzog Friedrich I. hatte die Insel 1853 als Sommersitz erworben und seither zu einer großzügigen, artenreichen Parkanlage umgestalten lassen.

Mit seiner Gartenidee stieß Wilhelm Beck zwar nicht auf die ungeteilte Zustimmung seiner pragmatisch-sparsamen Überlinger Bürgerschaft, aber das Ende der alten Reichsstadt-Herrlichkeit im Jahr 1803 hatte bei den alteingesessenen Patrizier- und Handwerkerfamilien durchaus Verlustschmerzen hinterlassen, die man mittels einer repräsentativen, attraktiven Parkanlage zu lindern hoffte. Spätestens nach dem Anschluss der Stadt an das öffentliche Eisenbahnnetz von Radolfzell her im Jahr 1895 leuchtete auch dem letzten Bürger ein, dass seine Stadt auch auf ihre Ansehnlichkeit zu achten habe.

Von Zedern, Riesenthuja und Lebensbäumen

Als Ort bot sich der im Besitz des Heiliggeist-Spitals befindliche Grundgarten westlich des Gallergrabens an. Im Jahr 1876 wurde der untere Teil dieses Areals zur Straße nach Goldbach hin für Bauplätze parzelliert. Der obere Teil, wo seit Langem ein Gemüse- und Rebgarten betrieben wurde, hatte nun ab 1875 dem Schmuck- und Genusszweck zu weichen, wobei von Beginn an auch exotische und mediterrane Pflanzen eine Rolle spielen sollten.

Unter Anleitung des fürstenbergischen Hofgärtners Kellermann aus Heiligenberg wurde die Wege- und Rabattenstruktur entworfen, Zedern, Riesenthuja und Lebensbäume hielten Einzug. Ein Beitrag in der Wochenzeitschrift „Der Gartenbau“ von 1912 nennt auch die Gärtner Buser aus Überlingen und Mühldorfer aus Friedrichshafen als erste Gartengestalter und wirft einen detailreichen Blick auf die Botanik des Gartens wenige Jahrzehnte nach seiner Gründung. Der gusseiserne Springbrunnen behauptet seit 1886 seinen Platz in der Parkmitte.

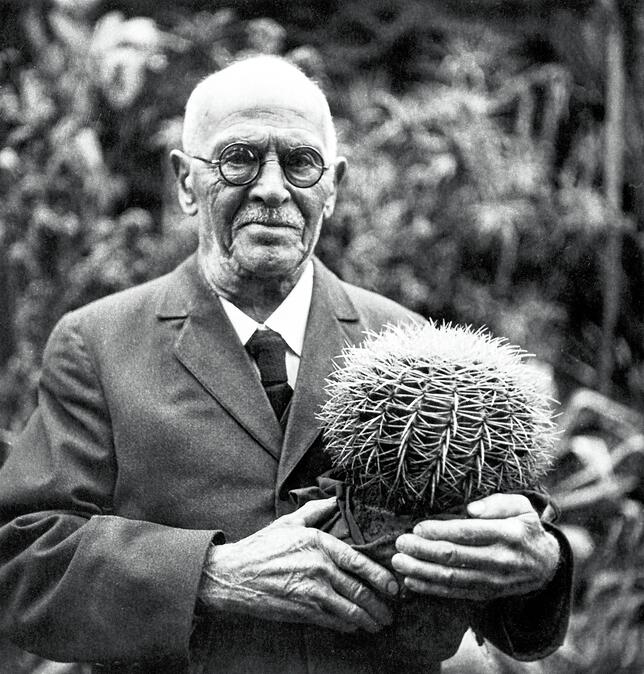

Hermann Hoch wird zum Pionier des Stadtgartens

Der maßgebliche Pionier und nachhaltige Motor für die Entwicklung des Gartens aber wurde ab April 1894 Überlingens erster Stadtgärtner, der 1866 in der Stadt geborene Hermann Hoch. In langen Lehr- und Wanderjahren, die ihn an zahlreiche Parkanlagen auch in Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz führten, hatte sich Hoch eine überragende Landschafts- und Gartenbaukompetenz erworben, die er mit visionärem Eigensinn zum Wohl seiner Heimatstadt wirksam werden ließ. Zuvor ist für die Jahre 1885/86 auch eine Beschäftigung im Mainaupark unter dem Hofgärtner Ludwig Eberling belegt.

Die Kakteen kamen kurz vor der Jahrhundertwende

Neben den artenreichen Gehölzen gehen die bis heute zu bewundernde, im Jahr 1897 begründete Kakteenfreianlage am Springbrunnen, der Fuchsienweg und die große Rosenanlage auf Hochs Gestaltung zurück. Gelegentlich aber waren manche seiner Einfälle umstritten, so etwa die Rosenrabatten, die der Überlinger Kunsthistoriker-Dynastie Mezger missfielen. Auch deren naiv-romantisierende Idee, die Molassewände mit Resten gotischer Maßwerkfenster aus der Münsterbauhütte als Ruinenattrappe zu garnieren, führte zu Streit.

Der Aufstellung von Vogelvolieren zwecks Auffüllung ästhetischer Lücken widersetzte sich Hermann Hoch kämpferisch. Gartenbaukunst rechnet eben in Jahrzehnten, und manch kenntnisarmer, aber meinungsfreudiger Zeitgenosse vermisste rasche Ergebnisse, ohne sich auf zukünftige Perspektiven im Gesamtbild einlassen zu können.

Von Hermann Hoch zu Johann Baptist

Trotz solcher Querelen, die sich auch im lokaljournalistischen „Seeboten“ niederschlugen, blieb Hermann Hoch fast vier Jahrzehnte der geschätzte Hüter seines Gartens, erst 1931 übergab er die Aufgabe seinem Sohn Johann Baptist als zweitem Stadtgärtner. Auch über den Stadtgarten hinaus sind die Spuren seines Wirkens an vielen Orten Überlingens zu sehen, besonders eindrucksvoll im Badgarten und in Teilen der Stadtgräben. Bis an sein Lebensende 1955 lebte er mit der Familie in seinem Haus in der Susogasse. Eine Straße am Burgberg erinnert mit dem Namen Hermann-Hoch-Weg an den Schöpfer des Überlinger Stadtgartens.

Quellen:

- Hansjörg Straub: „Der Überlinger Stadtgarten“, hg. vom Verschönerungsverein Überlingen 2023

- Heike Veit, Ulf Janicke: „150 Jahre Hermann Hoch 1866-1955. Eine kleine Festschrift“, Überlingen 2016.

- Neben Hansjörg Straub und Ulf Janicke sei auch Walter Liehner vom Überlinger Stadtarchiv und Martin Baur für manchen Hinweis gedankt.