Die Mitglieder des Münsterbauvereins hatten jetzt die Gelegenheit, den Vortrag von Stadtarchivar Walter Liehner über die Entstehung des Hochaltars zu hören. Liehner verstand es, die Zuhörer in die Zeit vor genau 400 Jahren zu versetzen, in der an diesem Ort emsiges Treiben herrschte. Die Zunft der Schreiner war zwischen dem 20. Juni und dem 20. August 1616 dabei, das Rahmengebälk, den Schrein, aus Tannenholz aufzustellen. Erst dann konnten unter großem Zeitdruck Jörg Zürn, seine Brüder und Gesellen die aus Lindenholz gefertigten Verzierungen und die 23 lebensgroßen Figuren und 50 kleinere Figuren aufstellen.

Hatte man sich dieses Werk überhaupt leisten können, fragte Liehner, in einer Zeit als der Weinbau durch die kleine Eiszeit mit den Seegfrörnen große Einbußen zu verkraften hatte? Man hatte etwas Geld erhalten aus dem 1609 gegründeten Kollegiatstift, der Zusammenfassung von 32 Pfründen und Kaplaneien. Doch der Antrieb kam von einer anderen Seite. Als stolze Reichsstadt war man immer kaisertreu, reichstreu und katholisch und aus dem Gefühl, nochmals davon gekommen zu sein bei der Pestepidemie von 1610/11 war dieser Altar ein Dank und ein Versprechen. Nicht weniger als ein Drittel der Bevölkerung von rund 4000 Einwohnern wurde von dieser Urkatastrophe hinweggerafft, wie die 1337 Namen auf der Totentafel von damals aufweisen.

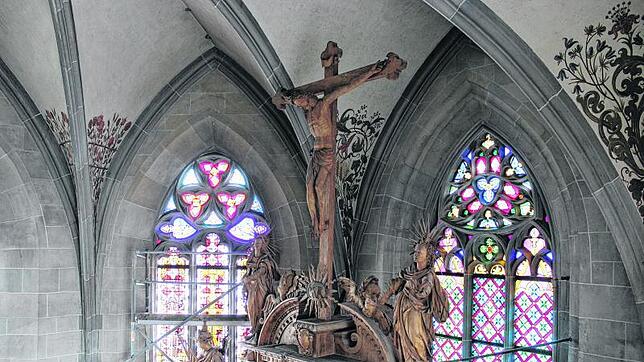

Man befand sich in der Zeit der Gegenreformation und die katholische Stadt, der die Kirche seit 1557 gehörte, wollte den gotischen mehrflügeligen Vorgängeraltar durch einen Schnitzaltar im Stil der Spätrenaissance ersetzen. Auf der Suche nach einem fähigen Handwerker stieß man auf Jörg Zürn aus Bad Waldsee, der in den Handwerksbetrieb der Witwe von Virgil Moll eingeheiratet hatte. Zum Beweis seines Könnens hatte er das steinerne Sakramentshäuschen links vom Altar geliefert. Der Rat traute dem jungen Handwerker-Künstler ein großes Werk zu und schloss mit ihm im Dezember 1613 ein Verding (einen Vertrag). Im Aufriss hatte er einen fünfstöckigen Marienaltar entworfen mit der Verkündigung in der Predella, der Weihnachtsszene im zentralen Bild, darüber Mariä Krönung, der Kirchen- und Stadtpatron Nikolaus und als Abschluss das Kreuz. Die Nebenfiguren im Hauptteil, Papst Silvester links und Erzengel Michael im Kampf mit dem Teufel rechts, deuten auf die Vorgängerkirchen in Goldbach und Aufkirch hin. Die dritte Etage ist mit den Pestheiligen Rochus und Sebastian bestückt, dazu Jakobus der Pilgerheilige und Andreas, der Bauernheilige, mit dessen Namenstag am 30. November das Kirchenjahr beginnt.

Jörg Zürn verewigte sich als Hirte mit Hund im Hauptbild. Dieses und die Predella hat Zürn selbst gefertigt, die oberen Stockwerke ließ er von seinen Brüdern Martin und Michael und seinem Vater machen. Nur zweieinhalb Jahre brauchten die Zürns zur Vollendung des Altars, der trotz der Hektik am Schluss zum Patrozinium am 6. Dezember 1616 geweiht werden konnte. Jörg Zürn erhielt von der Stadt vertragsgemäß 1200 Gulden und zusätzlich als Ehrensalär 200 Gulden für die geglückte Arbeit, allerdings unter Abzug seiner Schulden. Vehement wehrte sich Zürn gegen eine farbliche Fassung des Holzaltars, wie ursprünglich geplant. Die Sicht in den Chorraum mit dem Chorgestühl und dem neuen Altar war dem Volk durch den steinernen Lettner verwehrt. Er wurde 1754 abgerissen und durch das eiserne Gitter ersetzt. Doch durch die Zweiteilung des Altars in eine untere und obere Hälfte sorgte Zürn dafür, dass das Volk über den Lettner hinweg seine bäuerlichen Heiligen und Mariä Himmelfahrt sehen konnte und nicht zuletzt auch das Stadtwappen in der Mitte, das nach der Mediatisierung der Stadt entfernt wurde. Dass Überlingen dieses Kunstwerk überhaupt noch hat, dafür sorgte Victor Mezger junior, der gegen Kriegsende 1944 verhinderte, dass der Altar nach Freiburg ausgelagert wurde. Dort wäre er im Atelier von Konservator Paul Hübner bei einem Bombenangriff verbrannt. Der Altar überlebte eingelagert im Osanna Turm und wurde ein zweites Mal gerettet durch eine Imprägnier-Methode von Hübner, mit der der starke Holzwurmbefall in den Nachkriegsjahren gestoppt werden konnte. Mancher Besucher fragt sich, was der Gegenstand unter dem Fuße des Christus im Krönungsbild sein könnte. Es ist ein richtiger Totenschädel, der die Botschaft vom Sieg Christi über den Tod darstellen soll.