Seit dem Herbst 1944 waren rund 800 KZ-Häftlinge beim Bau des Goldbacher Stollens beschäftigt. Tag für Tag starben etliche von ihnen, an Entkräftung, Misshandlungen, Verletzungen oder den Epidemien, die sich unter den Häftlingen ausbreiteten, bis zum Frühjahr 1945 sollten es mindestens 243 Tote werden.

Wer flüchtete und wieder eingefangen wurde, riskierte seine Hinrichtung. Einen russischen Häftling, der nach einem Fluchtversuch wieder eingefangen wurde, ließ der Kommandant des Überlinger Lagers Georg Grünberg von seinen scharfen Hunden zerreißen. Andererseits war auch der Verbleib im Lager oder im Stollen lebensgefährlich.

Häftlinge wagen die Flucht

In der Nacht vom 21. auf den 22. März 1945, kurz nach Mitternacht, bereiteten sich die drei Häftlinge Adam Puntschart aus Österreich, Wassili Sklarenko aus der Ukraine und der Deutsche Ernst Rau auf die Flucht vor. Puntschart und Sklarenko legten sich in eine der Kipploren, mit denen das frei gesprengte Gestein aus dem Stollen hinausgefahren wurde, Rau schaufelte Sand und Gestein über sie, kam aber dann selbst nicht mit. Zur Tarnung überdeckten sie sich mit allerhand Aushubmaterial. Zuvor hatten sie die Lore und sich ringsum mit Dieselöl voll geschüttet, damit die Wachhunde sie nicht riechen konnten, die am Stollenausgang alle Fluchtmöglichkeiten vereiteln sollten.

Der Häftling, der die Waggons vor dem Stollen mit einer Lokomotive über die Bahnschienen hinübertransportierte und am Ufer des Sees ausschüttete, merkte nicht, dass zwei Männer in einer der Loren lagen – oder er wollte sie möglicherweise vor der Hinrichtung bewahren.

Zu Fuß über Radolfzell und Singen nach Schaffhausen

In der Tasche hatten beide Flüchtlinge eine selbst gebastelte Handgranate aus einer Blechbüchse mit Zünder und Sprengstoff, mit der sie sich selbst in die Luft sprengen wollten, falls sie entdeckt worden wären.

Sie gingen anschließend zu Fuß in Richtung Schaffhausen, zur Orientierung dienten die Bahnschienen, die sie großräumig umgingen, meistens im Wald oder im Dickicht, also vorbei an Sipplingen, Ludwigshafen, Espasingen, Stahringen, weiträumig um Radolfzell und Singen herum. Auf der Straße bewegten sie sich nicht, weil die Gefahr zu groß war, dass sie entdeckt wurden. Sie nahmen zunächst mit niemandem während der Flucht Kontakt auf.

Unterwegs aßen sie die verfaulten oder vertrockneten Äpfel, die vom vergangenen Herbst noch an den Bäumen hingen oder unter diesen lagen. In der vorletzten Nacht (der Nacht auf den 25. März) hörten sie im Wald bei Gottmadingen jemanden Russisch sprechen, das waren ein Russe und eine Ukrainerin, die sie nach dem Weg fragten. Die beiden brachten ihnen dann etwas zu essen in den Wald.

Bei Bietingen wandten sie sich linker Hand den Berg hinauf und vermieden den bewachten Grenzübergang im Tal in Richtung Thayngen. Tatsächlich gelangten sie über die grüne Grenze in die Schweiz, kamen an Dörflingen und der deutschen Exklave Büsingen vorbei und erreichten schließlich am fünften Tag ihrer Flucht Schaffhausen, das war am Montag, 26. März 1945, frühmorgens.

Adam Puntschart und Wassily Sklarenko trennen sich

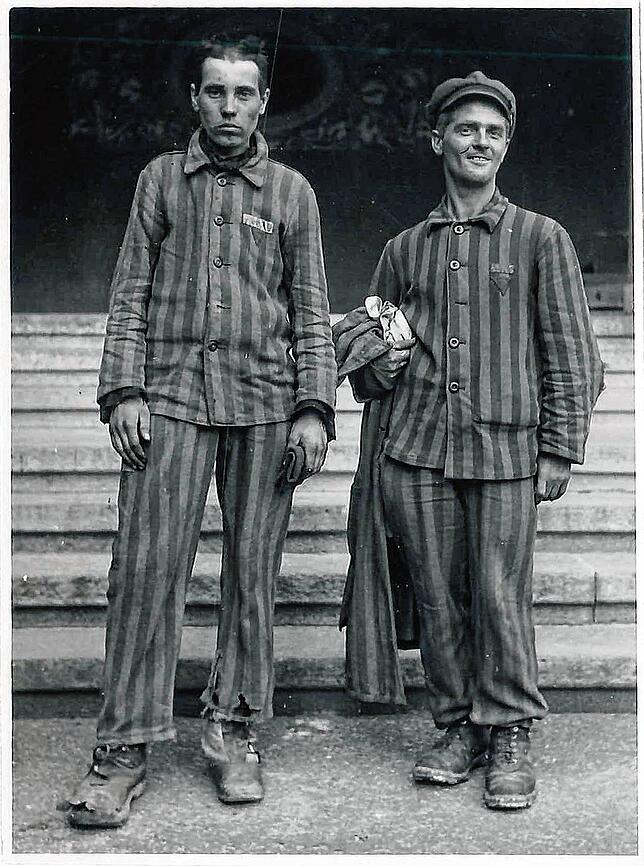

Auf der Rheinbrücke zwischen Schaffhausen und Feuerthalen warfen sie ihre Handgranaten in den Rhein. Der Polizeiposten auf der Brücke begrüßte sie mit dem Satz „Wo kommet denn ihr her, ihr Chaibesieche mit eire Schlofanzüg?“ Die Kantonspolizei von Schaffhausen holte sie ab, sie bekamen zu essen und zu trinken, sie erhielten je 100 Schweizer Franken, man fotografierte sie in der KZ-Kleidung, sie wurden verhört. In der „Schaffhauser Arbeiterzeitung“ erschien ein Bericht über sie (in der Nr. 76 vom Samstag, 31. März 1945 auf der Titelseite), dies war auch der erste Pressebericht über den Stollenbau und das Überlinger Lager. Noch heute kann man über das Stadtarchiv Schaffhausen Einblick erhalten.

Nachdem sie ihre Lungenentzündungen auskuriert hatten, kamen die beiden in unterschiedliche Internierungslager in der Schweiz, Adam Puntschart wurde im Hotel Belmont-Château in Montreux am Genfersee interniert und Wassili Sklarenko in einem Gasthaus in Meiringen im Berner Oberland. Sie sahen sich nie wieder in ihrem Leben. Die beiden mussten nach dem Krieg, der einen Monat später enden sollte, die Schweiz wieder verlassen.

Beide kehren zurück in die Heimat

Puntschart kam im Juni 1945 wieder zurück nach Überlingen und fand Freunde in der Stadt, vor allem bei der Metzgerfamilie Löhle in der Franziskanerstraße. Karl Löhle war vom französischen Gouverneur zum Bürgermeister ernannt worden. Später kehrte Puntschart in seine ursprüngliche Heimat nach Graz zurück, wo er 1991 im Alter von 77 Jahren starb. Er war bis zu seinem Tod regelmäßig in Überlingen zu Besuch.

Wassili Sklarenko kehrte erst 1947 in seine ukrainische Heimat zurück, nachdem er nach der Ausreise aus der Schweiz noch in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands als Mitglied der Roten Armee diente – bevor er in ein deutsches Kriegsgefangenenlager und dann in das KZ Dachau gekommen war, war er Rotarmist gewesen. Nach dem Untergang der Sowjetunion konnte man in die Ukraine reisen und der Autor dieses Textes nahm Kontakt mit Wassili Sklarenko in Iwankowitschi auf. Er war dann zweimal zu Besuch in Überlingen, in den Jahren 1992 und 1997, er starb 2003 mit 79 Jahren. Beim Besuch am Bodensee durfte Wassili Sklarenko am 23. Oktober 1992 die deutsch-schweizerische Grenze von Bietingen nach Thayngen überqueren – ganz legal.