Dass Überlingen eine geschichtsträchtige Stadt ist, davon zeugen das gotische Münster, die historischen Stadtvillen, die schmalen Gässchen. Die Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen der Stadt sind gerade erst verklungen. Aber wie ist es mit dem 750. Jubiläum des Stadtrechts? Ein Privileg, das im Jahr 1275 urkundlich festgehalten wurde, und dessen Jahrestag damit 2025 ansteht. Aber was bedeutet dieses Recht für die Entwicklung Überlingens und wo sind noch heute Zeugnisse dieser außergewöhnlichen Vergangenheit?

Aufstieg zur Reichsstadt

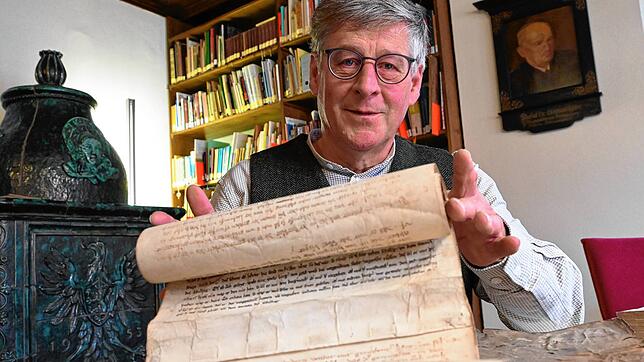

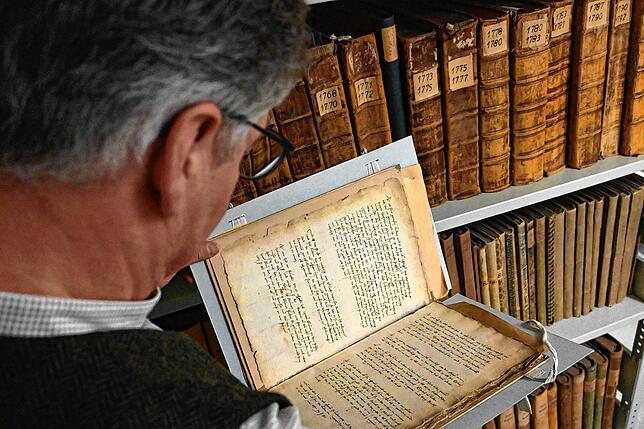

Einer, der es wissen muss, ist Stadtarchivar Walter Liehner. Er referiert über die Stadtgeschichte als wäre er selbst ein Lexikon, das man nur unter einem bestimmten Stichwort aufschlagen muss. Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt er, warum ein 750. Jahrestag gar nicht so genau bestimmbar ist.

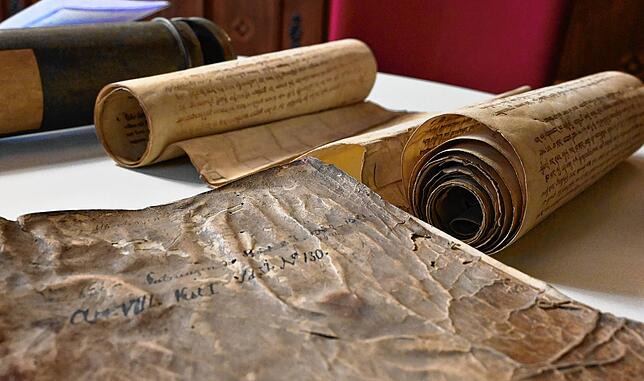

„Das Stadtrecht war die Bestätigung der Privilegien, die man ohnehin hatte“, erläutert Liehner. Es habe sich nicht von jetzt auf gleich alles verändert. Bereits um 1211 sei Überlingen schon als Stadt, als „civitas“, bezeichnet worden, sagt Liehner, dann wieder als „oppidum“, als befestigter Platz. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts geht das Gebiet in den Besitz von Kaiser Friedrich I. Barbarossa aus dem Geschlecht der Staufer. Die Adelsfamilie hatte einige Besitztümer auf Überlinger Grund. Zudem stellen sie mit Friedrich II. den Kaiser.

Mit dem Tod des Königs Konrad IV. stirbt 1254 jedoch die Herrschaft der Staufer in der Region. Erst 19 Jahre später erklomm mit Rudolf von Habsburg ein neues Herrschergeschlecht den deutsch-römischen Thron. Und eben der formuliert 1275: „Stadt und Bürger von Überlingen sind mit mir und dem Heiligen Römischen Reich untrennbar verbunden wie die Glieder mit dem Haupte.“ Die erste Urkunde ist noch auf Latein verfasst. Die Stadtsatzung von 1300 bereits auf Deutsch. So vollzieht „Iburinga“, wie es in der ersten urkundlichen Erwähnung heißt, den Aufstieg zur Freien Reichsstadt Überlingen.

Erst Markt, dann Mauern

Die Verbindung zum Staufer Herrschaftshaus war nicht das Einzige, das Überlingen dem Stadtrecht näherbrachte. Dem voraus ging 1181 die Verleihung des Marktrechtes. Der Handel florierte in Überlingen. Die Greth war das Handelszentrum der Stadt. „Die tragenden Säulen sind Getreide- und Weinhandel“, erzählt Liehner. Und gerade die getreidearme Schweiz nutzt die nahe Gelegenheit, Korn zu kaufen.

Überlingen in Badischem Besitz

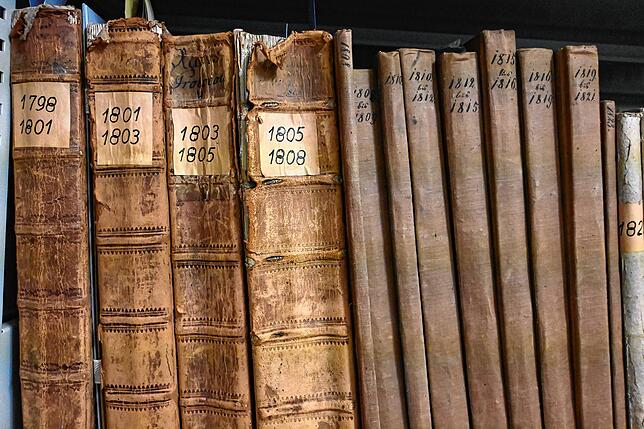

Als Napoleon I. an die Macht kommt, bringt er das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zu Fall. 1806 ist die Auflösung offiziell vollzogen. Die Staaten des Rheinbundes bilden ein Militärbündnis mit Frankreich. Überlingen verliert seine Privilegien als Freie Reichsstadt. Es wird eine Stadt des Großherzogtums Baden unter vielen. Was dieser Übergang für die Stadt bedeutete, belegt das Archiv eindrücklich. Während die Ratsprotokolle bis ins Jahr 1808 in dicken, gebunden Büchern unterkommen, sind die folgenden Bände deutlich schmaler.

Während man als Freie Reichsstadt für die umliegenden Siedlungen zuständig war, wurde Überlingen als Teil Badens nun von den großherzoglichen Beamten geführt. Auch löste der Code Napoleon das Überlinger Recht ab. Für Liehner eine Errungenschaft. „Dennoch hat die Inbesitznahme durch Baden vor allem Freude ausgelöst“, sagt der Historiker. Die Bürger hofften, so den Schulden früherer Kriege zu entgehen. Als Reichsstadt war Überlingen verpflichtet, Soldaten bereitzustellen und Logis zu gewähren. In Kriegszeiten, etwa während des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) oder der Verteidigung gegen napoleonische Truppen (ab 1792), summierte sich das schnell.

Im Zuge der Reichsauflösung wurde der Flickenteppich der kleinen Herrschaften des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation zu größeren Einheiten zusammengeführt. Damit kam es auch zu einigen Grenzöffnungen. Der Wein konnte nun etwa auch aus dem Markgräfler Land bezogen werden, wodurch ein wichtiger Handelsposten der Stadt wegfiel. Überlingen musste also neue Wege finden, an Geld zu kommen.

Der Tourismus kommt

Doch diese neuen Wege führten in die Vergangenheit. Überlingen besann sich seines Sauerbrunnenbads. Schon im 15. Jahrhundert verbrachten dort die Menschen ihre Kuren. Ende des 19. Jahrhunderts kamen mit den neuen Dampfschiffen auch die Touristen. „Bis aus Amerika“, sollen sie angereist sein, sagt Liehner. Der örtliche Flurfunk florierte. Die Menschen wussten, welcher Promi in der Stadt verweilte. Schriftsteller etwa, Victor von Scheffel, Ludwig Uhland, Gustav Schwab oder Annette von Droste-Hülshoff flanierten über die neue Promenade. Die vielen Gäste bescherten der Spitalstiftung der Stadt Überschüsse. „Die wurden teilweise dem Allgemeinwohl zur Verfügung gestellt“, sagt Liehner. Dabei entstanden neben der Promenade auch die Villen entlang der Bahnhofstraße und in der Mühlstraße.

So wie Liehner es schildert, kam eben eines zum anderen. Schon vor der Urkunde von 1275 benutzte Überlingen den Reichsadler als Siegel. Das Gefühl, in einer Freien Reichsstadt zu leben, beflügelt die Überlinger schon bevor es auf Papier bestätigt wurde. Ein präzises Datum für die Stadtwerdung gibt es deshalb nicht. Daher ist auch keine große Jubiläumsfeier geplant. Allerdings plant Archivar Liehner einen Vortrag zur Verleihung des Stadtrechts im Rahmen des Museumsfestes 2025.