Oft fremd und manchmal befremdlich erscheint jene vergangene Welt, die uns Lucian Reich in seinen 1856 erschienenen Reisebeschreibungen des westlichen Bodensees zeigt. Und doch ist Vieles, was er gerade über die Zerstörung der Zeugnisse alter reichsstädtischer Geschichte in Überlingen schreibt, erschreckend aktuell.

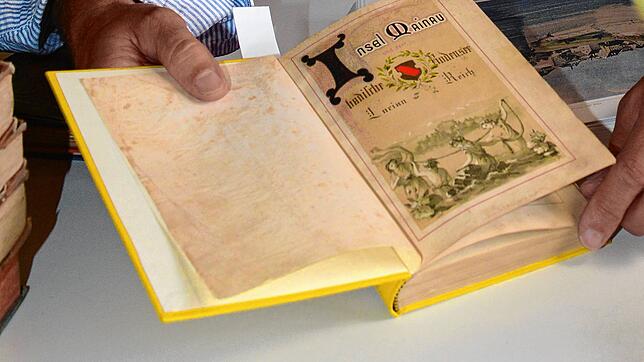

Lucian Reich kommt von der Baar, wird 1817 in Hüfingen geboren und übernimmt im Alter von 38 Jahren eine Stelle als Zeichenlehrer am Lyceum in Rastatt. 44 Jahre lang, bis ins hohe Alter von 82 Jahren, unterrichtet er. Im ersten Jahr als Lehrer, 1855, reist er im Auftrag des Regenten Großherzog Friedrich I. von Baden zweimal an den Bodensee, um eine „geschichtliche und landschaftliche Schilderung der Insel Mainau und der übrigen badischen Bodenseegestade“ zu schreiben.

Burgbergschloss als beliebtes Wirtshaus

Der Stadt Überlingen nähert sich der Reiseschriftsteller von Norden her, über Salem und Tüfingen kommend. „Ungefähr eine Viertelstunde von der Stadt entfernt liegt das Schlößlein Burgberg, von einem schilfigen Wassergraben umgeben“, beschreibt er das alte Gemäuer. Heute ist das Burgbergschlösschen der Öffentlichkeit verschlossen. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts anders: „Dieser ehemalige Adelssitz ist gegenwärtig ein Wirtshaus, zu dem an schönen Tagen die Herren und Damen aus der Amtsstadt wallfahrten.“

Von der Anhöhe aus hat Lucian Reich einen weiten Blick auf den Überlinger See und die Stadt. Was dem genauen Beobachter, der er als Maler ist, zuerst auffällt, ist ihr immer noch wehrhaftes Erscheinungsbild, in das freilich schon klaffende Wunden gerissen sind: „Überlingen selbst hat, zumal in seinen Türmen, öffentlichen Gebäuden und stattlichen Patrizierhäusern, noch viel mittelalterliches Gepräge; doch würde es, käme der Schwed‘ zum zweitenmal, dem Feind nicht mehr die trutzige Stirne von ehemals zu bieten vermögen.“

Der Kahlschlag schmerzt den heimatliebenden Zeichenlehrer: „Die alten Stadtmauern und Wälle, da und dort durchbrochen und geebnet, erleiden mit jedem Jahrzehnt neue Einbußen. Hoffentlich werden aber nicht alle Erinnerungen einer rühmlichen Vorzeit dem kahlmachenden Neugeiste zum Opfer fallen.“ Sätze, die sich vor dem Hintergrund des in den vergangenen Jahren so oft beklagten „Villensterbens“ wie ein Menetekel lesen.

Stadt mit 16 Türmen sowie fünf Land- und drei See-Toren

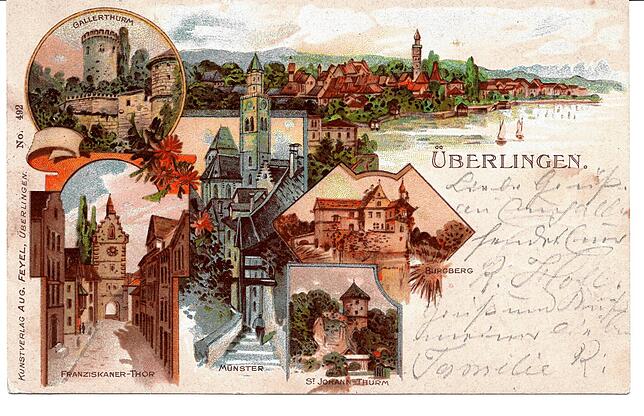

Nach über 500 Jahren als Reichsstadt fiel Überlingen 1803 an Baden und zu diesem Zeitpunkt waren die Befestigungsanlagen noch komplett erhalten. Besucher erlebten Überlingen als beeindurckende Stadt der Türme und Tore, wie ein anderer Reiseschriftsteller 29 Jahre vor Lucian Reich beschreibt. Der Dichter Gustav Schwab, bekannt durch seine „Sagen des klassischen Altertums“, besuchte Überlingen 1827 für sein Reisehandbuch „Der Bodensee nebst dem Rheintale von St. Luziensteig bis Rheinegg“. Darin beschreibt er eine von Mauern und Gräben umgebene Stadt mit 16 Türmen, in die fünf Land- und drei See-Tore hinein führen.

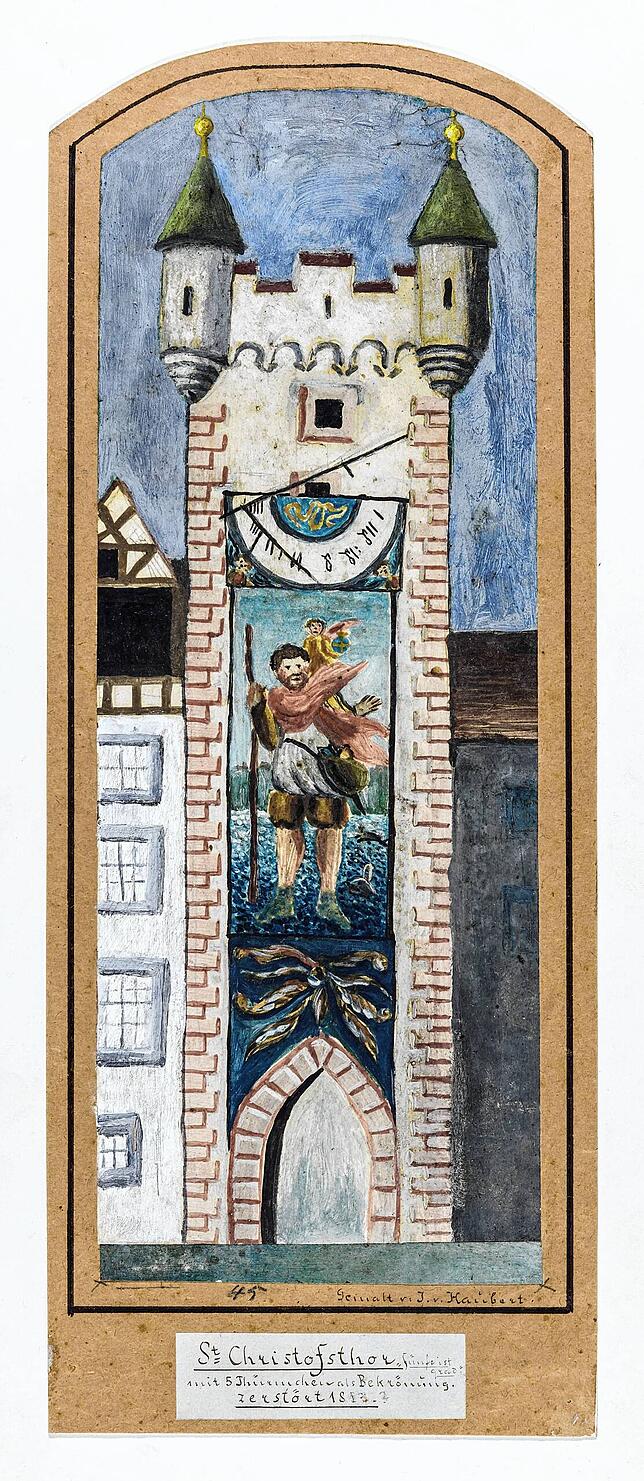

Über Jahrhunderte Wahrzeichen von Überlingen

Das schönste dieser acht Tore hat Lucian Reich auf seinen Reisen 1855 gar nicht mehr gesehen. Die Maler Andreas Weiß und sein Vater Marx Weiß, die auch Fresken im Münster hinterließen, hatten im Auftrag der Stadt 1579 die Stadtseite des Christophstores mit einem riesigen Bild des Christophorus gestaltet. Zweieinhalb Jahrhunderte galt das prächtige Portal als Wahrzeichen der Stadt. Bis es 1831 auf Geheiß des Magistrats der Spitzhacke zum Opfer fiel. Stadtarchivar Walter Liehner nennt das in der zum 1250-jährigen Stadtjubiläum erschienen Chronik einen „beklagenswerten Verlust“.

Über die Gründe für den Kahlschlag schreibt Liehner: „Nicht mehr gebraucht, im Unterhalt vernachlässigt und abgewirtschaftet, ließ der Magistrat die Tore aus Geldmangel nach und nach abbrechen.“ Obwohl die Stadtbefestigung diverse Reiseschriftsteller begeistert hatte, war den Stadtvätern offensichtlich nicht bewusst, welche Magnetwirkung die mittelalterlichen Relikte auf die wachsende Zahl der Sommerfrischler ausübten. Der Auslöschung der Geschichte ging auch noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiter und nach dem Einsturz des Obertores 1880 standen nur noch das Aufkircher- und das Franziskanertor sowie sieben Türme. So ist es bis heute. Diese Reste der Befestigungsanlagen wurden dann noch vor der Wende zum 20. Jahrhundert als beliebte Postkartenmotive entdeckt.

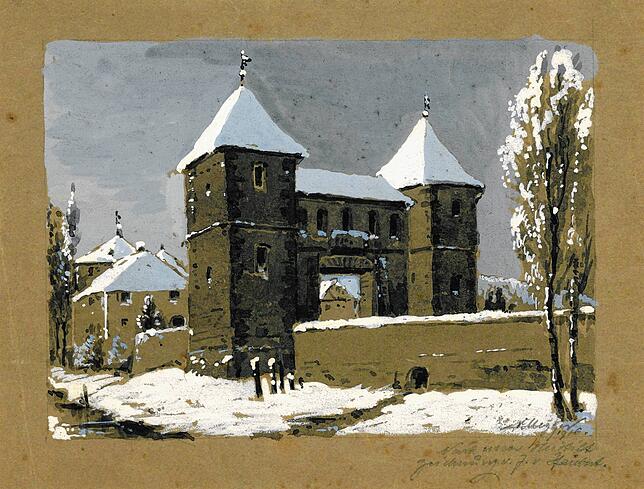

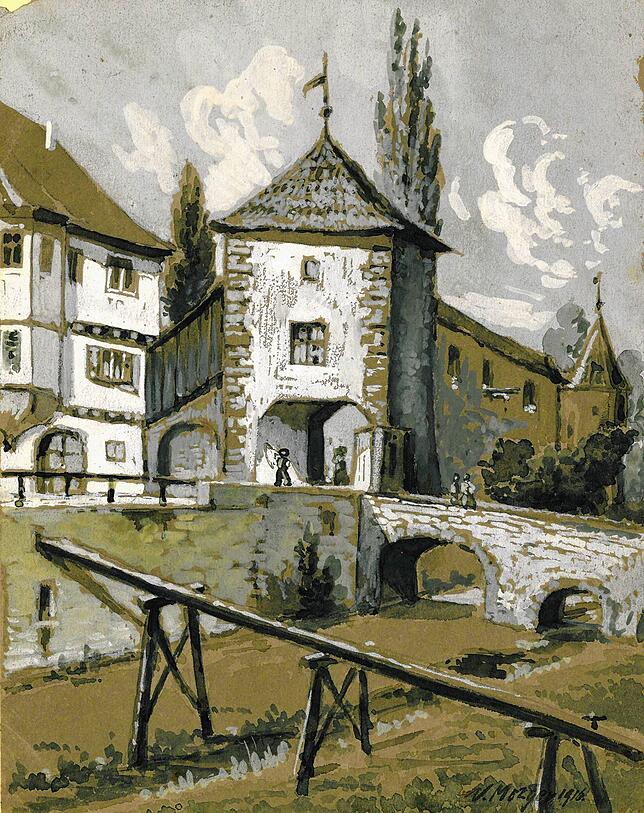

Wer sich für den Abriss der Tore und Türme näher interessiert, findet die Details im Stadtchronik-Aufsatz von Stadtarchivar Liehner zum 19. Jahrhundert, in dem er auch Reiseführer als Quellen nutzt. Liehners Arbeit ist mit vorher nicht veröffentlichten Bildern illustriert, die eine Vorstellung von den mächtigen Doppeltoranlangen geben. Etwa jene Darstellungen, die der Künstler und Restaurator Victor Mezger sen. 1916 nach alten Bleistiftzeichnungen vom Wiestor anfertigte.

Wie Liehner beschreibt, wurde 1828 zunächst das äußere Wiestor abgebrochen, im Jahr darauf die Brücke über den Graben. 1843 versuchte Franz Xaver Ullersberger, wenigsten das mittlere Wiestor, „ein Meisterstück der Baukunst“, durch eine Eingabe an den Gemeinderat zu retten. Ullersberger war Stadtrentamts-Verwalter, ab 1848 gab er die Überlinger Tageszeitung „Der Seebote“ heraus und 1851 wurde er zum Abgeordneten ins badische Parlament gewählt, die Ständeversammlung. Doch die Lokalpolitiker im altehrwürdigen Ratssaal ließen sich nicht umstimmen. Noch 1843 wurden mittleres und inneres Wiestor geschleift.

Dieser vor 181 Jahren gescheiterte Versuch, die in zeittypischen Bauten tradierte Stadtgeschichte zu retten, findet ihre aktuelle Entsprechung darin, was sich in den vergangenen Jahrzehnten unter dem Stichwort „Villensterben“ abspielte: Gemeint ist der Abriss charaktervoller historischer Bauten, um die Grundstücke mit fantasieloser Renditebebauung in höchster Packungsdichte auszumosten. Auch wenn in den letzten Jahren im Gemeinderat der Ruf nach einer „Kehrtwende der Baupolitik“ lauter wird, hat sich das Stadtbild, parallel zum 19. Jahrhundert, in den vergangenen Jahrzehnten tiefgreifend verändert. Und ein Ende ist nicht abzusehen.

Denkmalschützer warnte schon in den 1980-er Jahren

Die Rolle des Rufers in der Wüste übernahm in der Bautragödie Neuauflage Denkmalschützer Volker Caesar: Jahrzehnte lang war er als Referent des Landesdenkmalamtes für Überlingen zuständig gewesen; als er 2008 in den Ruhestand ging, erinnerte er daran, dass die Stadt durchaus rechtliche Möglichkeiten gehabt hätte, diesem Villensterben Einhalt zu gebieten. Schon in den 1980-er Jahren habe er vorgeschlagen, für die Altstadt eine „Gesamtanlagensatzung“ zu erlassen, die Stadt habe davon bewusst keinen Gebrauch gemacht. Diese Art der Satzung, wie sie Baden-Baden, Bruchsal oder auch die Reichenau-Gemeinden Niederzell und Mittelzell haben, schützt die Gesamtanlage und nicht nur denkmalgeschützte Objekte. So fordert der „kahlmachende Neugeist“, vor dem Lucian Reich 1856 warnte, auch heute noch seine Opfer.