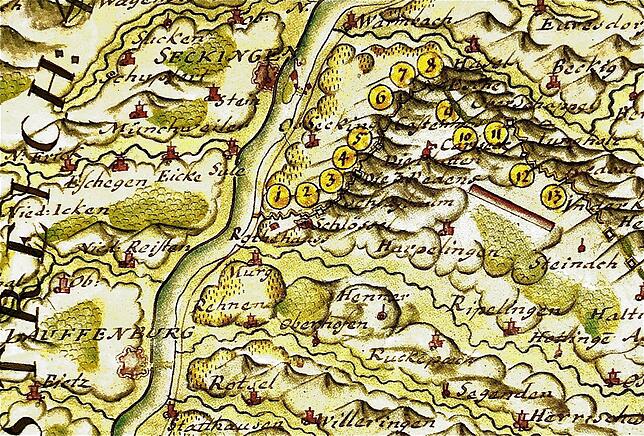

Flurnamen haben es in sich. Sie dienen der erläuternden Beschreibung der Landschaft und sind wertvolle Quellen für Geschichte und Volkskunde. Sie machen gelegentlich auch neugierig, weil es mitunter keine einwandfreien Erklärungen für sie gibt. So über das schon 1467 genannte Gewann Blattmatte, im nordöstlichen Teil des Bad Säckinger Stadtwaldes. Ein neuerdings entdeckter Eintrag in einer historischen Karte um das Jahr 1710 mit „Die Platten“ könnte indes ein Mosaikstein für die Namensbezeichnung des Plateaus nahe der Gemarkungsgrenze gegenüber Murg sein.

Zugang zur Blattmatte ist schwierig zu finden

Kaum ein Mensch hierzulande kennt die Blattmatte, das versteckt liegende Fleckchen Erde im nordöstlichsten Teil des Bad Säckinger Stadtwaldes, das bereits 1467 namentlich erwähnt wurde. Kein Wunder, denn der alte Weg von Obersäckingen nach Harpolingen verläuft zwar relativ nahe an der Blattmatte vorbei, jedoch nicht direkt dorthin. Und der zu ihr führende unbefestigte Zugang vom Murger Frohndholzweg her ist nur mühsam auszumachen, da er von Buchenwuchs und Stechpalmen zugewuchert ist.

Erstaunlicherweise ist ein früher durch die Blattmatte verlaufender Weg vom Frohndholzweg zum Alten Harpolinger Weg noch immer im amtlichen topografischen Kartenwerk enthalten, obwohl in der Örtlichkeit seit Jahrzehnten keinerlei Spuren von ihm erkennbar sind. Die Blattmatte, früher von zwei Seiten für die Holzabfuhr gut erschlossen, ist nämlich zu einem richtigen Bannwald geworden.

Die Vermessung des Areals

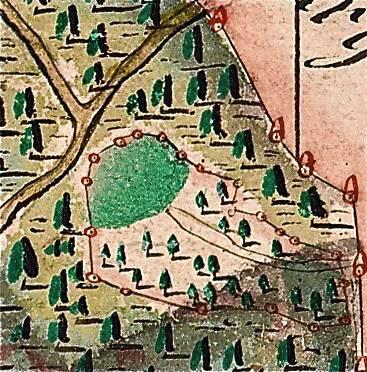

Als ausschließliche Wiese existierte bereits 1780 die „Blatt Matt samt dem Wald mit 3 Jauchert und 124 Quadratruthen“ (1,20 Hektar) gemäß dem vorderösterreichischen „Grundriss über den Segginger Stadt Wald und Bahn“ nicht mehr. Denn gut zwei Drittel der Fläche sind darin mit wildem Bewuchs dargestellt.

Zu dieser Zeit war die Blattmatte mit 21 Marksteinen vom umgebenden Stadtwald abgegrenzt. Diese Abmarkung fand möglicherweise 1704 (bey der Blathmath) oder 1709 (bey der Blatten Matt) statt. Je nach Nutzung und Eigentumsverhältnissen vielleicht schon zuvor, denn dieses Gebiet wurde bereits 1467 erwähnt, als man den Verlauf der Grenze der Grafschaft Hauenstein in einer Urkunde beschrieb. Darin ist ein Grenzstein aufgeführt, der womöglich noch immer vorhanden ist. Aufgrund seines verwitterten Zustandes und dem ganzen Erscheinungsbild nach könnte es der 50 Meter südöstlich der Blattmatte stehende Markstein mit der eingravierten Nummer 373 sein, der die Gemeindegrenze zwischen Bad Säckingen und Murg aufzeigt.

Mit badischen Maßzahlen neu berechnet

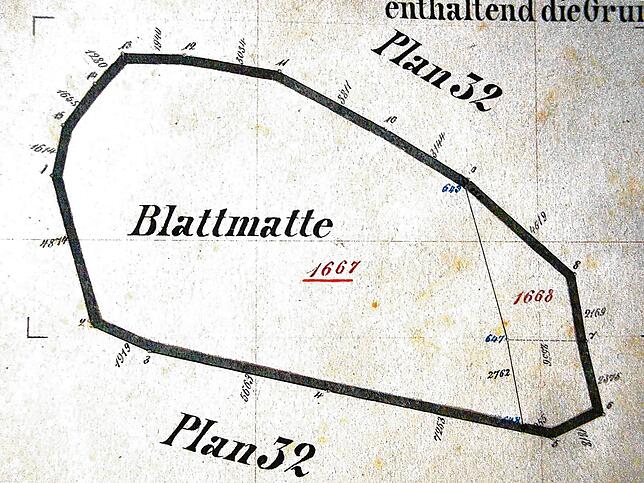

1811 und 1812 wurde der Säckinger Stadtwald und die darin sich befindende Blattmatte von Geometer F.X. Mader etwas präziser aufgemessen und 1838 von Geometer C. Banholzer ein neuer Plan darüber gezeichnet. Dieser wurde 1851 und 1852 von Geometer C. Wasmer ergänzt. Die Abgrenzung der Blattmatte wurde geringfügig verändert und statt mit 21 nur noch mit 15 Marksteinen versehen. Auch wurde die Fläche mit jetzt badischen Maßzahlen neu berechnet und mit „3 Morgen und 303 Quadratruthen“ ausgewiesen, was 1,35 Hektar ergab.

Die 1896 abgeschlossene Katastervermessung brachte für die Blattmatte (jetzt gänzlich mit Bäumen bestockt) mit den Lagerbuchnummern 1667 und 1668 zwei Grundstücke hervor. Das größere, mit 1,18 Hektar, war zwischenzeitlich in Stadtbesitz überführt und wurde 1930 mit dem riesigen Stadtwaldgrundstück verschmolzen.

Waldbaulich wenig ertragreich

Das kleinere Forstgrundstück, 0,17 Hektar groß, war dem Obersäckinger Landwirt Johann Hofmann (1850 bis 1917), Gemeinderat und Stiftungsrat, zugehörig. Drei Generationen weitervererbt, hieß der letzte Eigentümer Paul Hofmann (1923 bis 2015), dessen Erben alsdann das waldbaulich wenig ertragreiche Grundstück zur Arrondierung des Stadtwaldes an die Stadt Bad Säckingen veräußerten. Glücklicherweise (vor allem aus historischer Sicht) besteht das Flurstück 1668 weiterhin im Liegenschaftskataster, sodass dessen Lage, und somit der östliche Teil der Blattmatte, im Geoportal Baden-Württemberg für jedermann erkennbar ist.

Seit 1467 ist die Blattmatte also aktenkundig. Diese von Wald umgebene Hochebene gab es naturgemäß längst zuvor. Sie muss wohl eine besondere Bedeutung gehabt haben; nicht nur, weil ein hoheitlicher Grenzstein an markanter, namentlich benannter Örtlichkeit gesetzt wurde, sondern weil dieses Areal im Norden von aufsteigenden und im Süden von abfallenden hohen Felsen abgeschirmt ist und westwärts teilweise mächtige unbehauene Steinblöcke angebracht wurden, die vor dem Abgrund schützen.

Das mysteriöse Objekt

Äußerst bemerkenswert ist außerdem im östlichen Viertel dieser ehemaligen Wiese ein genau in Nord-Süd-Richtung liegender skurriler Gesteinsblock, der zum Nachdenken anregt. Er ist zwei Meter lang, 80 Zentimeter breit und 90 Zentimeter hoch (davon 30 Zentimeter im Erdreich), mit horizontaler Oberfläche sowie einer ebenfalls flachen parallelen Abstufung auf der Westseite und einer vertikalen Schnittfläche an der Ostseite. Das Objekt ähnelt einem Sarkophag, von dem man geradezu annehmen könnte, dass er Mittelpunkt einer Kultstätte gewesen sei.

Was geschah vor einigen hundert Jahren wohl auf der Blattmatte? Woher hat sie ihren Namen, der zweifellos auf ihre ursprüngliche Nutzung hinweist? Waren es die Blätter aus dem umstehenden Wald, die sich auf dieser Wiese verbreiteten? Das wäre die einfachste, aber nicht plausibelste Erklärung. Kann der Begriff hingegen nicht vielmehr vom alt- und mittelhochdeutschen Wort „blat“ hergeleitet werden, das dünne und flache Dinge, so Klinge bei Schwert, Messer, Axt oder Säge bedeutet?

Nicht von der Hand zu weisen ist auch die Beschreibung für einen platten Boden, eine Platte (siehe Karte um 1710) in der Landschaft, oder Plateau, wie eine Hochebene zudem bezeichnet wird. Selbst eine einstige Benennung als Platzmatte wäre denkbar, denn die Überlieferung der Flurnamen im Laufe der Jahrhunderte erfolgte nicht immer sorgfältig, zumal diese meist nur mündlich weitergegeben wurden. Dann könnte es sich noch viel mehr um einen Ort für bestimmte Anlässe oder Rituale gehandelt haben.

Diente die Blattmatte als Wachplateau?

Dass nicht nur der geheimnisumwitterte „Sarkophag“, sondern auch die zuvor erwähnten großen unbehauenen Steinblöcke auf der Südwestseite der Blattmatte ein Überbleibsel der sogenannten Schwarzwaldlinie sind, muss ebenfalls in Erwägung gezogen werden. Einiges spricht dafür, dass diese Hochebene mit bestem Blick westwärts ins Rheintal in die während des 30-jährigen Krieges (1618 bis 1648) ausgebaute Befestigungslinie eingebunden war.

Der Feind kam von Westen her; es waren einst die Schweden und danach die Franzosen, die immer wieder auf Raubzügen waren. Die Blattmatte hätte aufgrund ihrer ausgezeichneten Sicht ins Rheintal als Wacht dienen können; feindliche Truppen konnten früh erspäht, durch Feuer- und Lärmsignale gemeldet und ein gegnerischer Einmarsch weitergegeben werden.