Trotz aller Verteidigungsbefehle und Durchhalteparolen zeichnete sich im Frühjahr 1945 deutlich ab, dass der Krieg verloren war. Auch in Säckingen war das letzte Aufgebot von 16- bis 60-Jährigen im Volkssturm zusammengefasst worden, mussten Frauen und Jugendliche beim „Schanzen“, dem Ausheben von Verteidigungsgräben, helfen. Immer häufiger gab es Fliegeralarm.

Für Säckingen brachten die letzten Kriegsmonate noch einmal Angst und Schrecken. Am 4. Januar 1945 erfolgte ein Fliegerangriff auf das Städtchen und seine etwa 6.500 Einwohner.

Tagebuch von Marlies Buck gibt Einblicke in die letzten Kriegstage

Die Säckingerin Marlies Buck, Jahrgang 1919, hat in den Jahren 1944 bis 1949 ein Tagebuch geführt, und schrieb damals: „Heute war für uns ein schwarzer Tag. Mittags war Vollalarm, und sofort hörte man auch die Flieger und die Schweizer Flak schießen. Sofort gingen wir in den Keller, auch Schmids kamen. Kaum waren wir unten, da hat es schon gekracht und gepfiffen. Das Pfeifen kam von den Bomben und vom Flieger, der die Bomben im Sturzflug warf.“

Mehrere Bomben fielen vor allem auf die Bahnhofsgegend, die Gleisanlagen und in den Rhein. Während bei vielen Gebäuden hauptsächlich Schäden an Fenstern und Dächern zu verzeichnen waren, wurde das Haus des Schreinermeisters Karl Greiner vollkommen zerstört. Karl Greiner wurde unter den Trümmern verschüttet und konnte erst nach vielen Stunden befreit werden. Drei Tage später verstarb er im Säckinger Krankenhaus, kurz vor seinem 78. Geburtstag.

Zermürbt von der Angst um die Angehörigen, der Trauer um die Gefallenen und der aussichtslosen Lage wünschten sich viele nur noch, dass der Krieg möglichst schnell vorbei wäre. Doch wie würde der Einmarsch der Franzosen verlaufen? „Nun kann es ja sein, dass wir bis Sonntag auch besetzt sind. Ob Du dies wohl auch hörst im Radio??? – Und wie wirst Du dann Sorge um uns haben? – Wir wären ja froh, wenn wir es überstanden hätten, dann wüssten wir, woran wir sind“, schreib Marlies Buck in ihrem Tagebuch, das sie ihrem Bruder Karl gewidmet hatte.

Befehl des Volkssturms: „Verteidigung bis zur letzten Patrone“

„Wie aufregend und wie zermürbend ist die Zeit doch. – Die einen sagen, Säckingen wird kampflos übergeben, und die anderen sagen, die Stadt wird verteidigt… – O weh, wenn sie verteidigt wird, dann werden wir kaum mit dem Leben davon kommen“, schrieb Buck und weiter: „Und dann?? – Bekommen tun sie ja Säckingen trotzdem, nur sind dann viele Menschen nicht mehr am Leben und alles ist vernichtet!“

In Säckingen befanden sich Angehörige der Wehrmacht und der SS, für den Volkssturm galt der Befehl „Verteidigung bis zur letzten Patrone“ – sinnlose Widerstandshandlungen waren also durchaus zu befürchten. Doch Volkssturmführer und Stadtkommandant Dr. Theodor Benecke war ebenso wie Bürgermeister August Kuner zur kampflosen Übergabe der Stadt an die Franzosen entschlossen.

Der Säckinger Volkssturm wurde aufgelöst, Wehrmachtsangehörige erhielten Entlassungspapiere, wenn sie ihre Waffen abgaben, und die SS-Angehörigen, die sich als „persönliche Beauftragte des Reichsführers SS“ ausgaben, folgten nach anfänglichem Widerstand der Aufforderung, sich nach Waldshut zurückzuziehen.

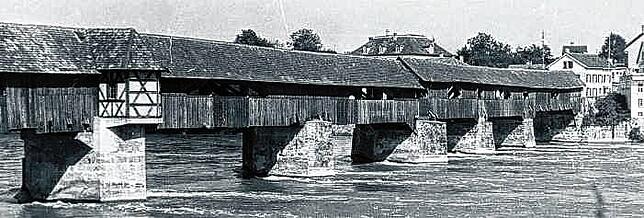

Aus Öflingen kam am 24. April die Nachricht, dass die Franzosen am nächsten Morgen in Säckingen einziehen würden. Benecke ließ die Sprengladungen an der Rheinbrücke beseitigen und ein Flugblatt verteilen: „An die Bevölkerung! Säckingen ist zur offenen Stadt erklärt worden. Beim Einmarsch der feindlichen Truppen hat sich die Bevölkerung in ihren Wohnungen ruhig aufzuhalten“, stand dort geschrieben. Überall waren weiße Fahnen aus den Fenstern gehängt worden. Mit Spannung und mit gemischten Gefühlen erwarteten die Säckinger den nächsten Morgen.

Am Morgen des 25. April fuhr Benecke mit zwei weiteren sogenannten „Parlamentären“ den anrückenden Franzosen entgegen. 500 Meter vor dem Ortseingang stellten sie sich mit einer großen weißen Fahne auf die Straße und warteten. Gegen zehn Uhr kamen die ersten französischen Panzer in Sicht. Man versicherte den Franzosen, dass die Stadt Säckingen keinerlei Widerstand leisten werde.

Der zuständige Sergeant wurde zum Rathaus geleitet, wo er auf Bürgermeister August Kuner traf. Im Gegensatz zu vielen anderen Parteileuten war er auf seinem Posten geblieben. „Um die Parteileute wird es langsam stiller; einige machen sich aus dem Staube; andere tragen plötzlich wieder Zivilkleider“, wurde im Tagebuch Grenzkompanie 254 am 23. April 1945 notiert.

Und auch auf der anderen Seite des Rheins wurden die Geschehnisse genau beobachtet. Die National-Zeitung Basel schrieb am 23. April 1945: „In der badischen Grenzgegend treibt infolge der kriegerischen Entwicklungen die Nervosität unter den Behörden und der Bevölkerung ihrem Höhepunkt entgegen. […] Am Samstagnachmittag schafften Angehörige der Säckinger Hitlerjugend ganze Stöße solcher kompromittierenden Akten nach der Rheinböschung und verbrannten sie dort. Die Stimmung der Auflösung hat allenthalben Platz ergriffen.“

Zur eigenen Sicherheit befahlen die Franzosen die Beseitigung der Panzersperren und die Abgabe sämtlicher Waffen. Hatte man sich zunächst noch der verbliebenen Amtsinhaber bedient, um Anordnungen durchzusetzen, so erfolgte am 1. Mai 1945 die Verhaftung Bürgermeister Kuners und anderer. Auch Malies Buck bekam das mit: „Herr Bürgermeister, Herr Dr. Benecke und Herr Hasselkuss wurden verhaftet, als Geisel, da noch einige bestimmte 150-prozentige Persönlichkeiten fehlen.[…] Diese Feiglinge sind alle abgehauen auf den Wald, samt dem Kreisleiter.“

Kreisleiter Johann Bender tötete im Versteck auf dem Hotzenwald seine ganze Familie und schließlich sich selber. Auch Bürgermeister Kuner setzte seinem Leben ein Ende und vergiftete sich im Säckinger Gefängnis. Er hätte vermutlich nicht viel zu befürchten gehabt, denn man hielt ihn für gerecht und rechnete ihm an, dass er die Stadt ohne Gegenwehr übergeben hatte. 1949 wurde August Kuner in die Gruppe der Minderbelasteten eingereiht.

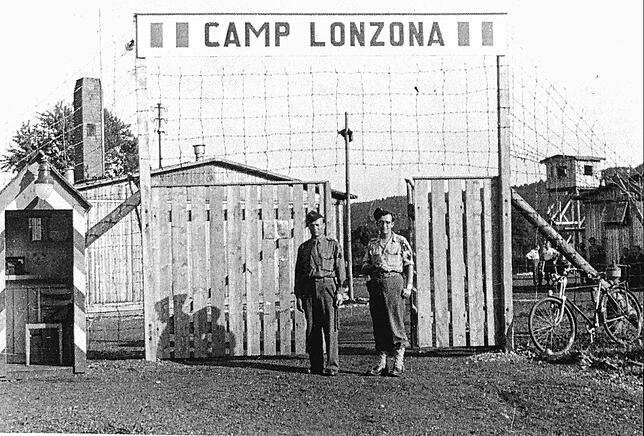

Während die Kampftruppen in langen Kolonnen durch die Stadt nach Osten weitergezogen waren, richteten sich die etwa 300 Besatzungssoldaten einige Tage später in Säckingen ein und belegten Gasthäuser, Schulen und Privatwohnungen.

Die zivile Militärregierung bezog im November das Schloss Schönau. Während ihr die Kontrolle der Verwaltung oblag, waren die Soldaten für die öffentliche Sicherheit zuständig. Die Besatzungstruppen verließen Säckingen im März 1946, die Militärregierung blieb noch bis 1952 im Schloss.

Mit der Besetzung war für die Säckinger der Krieg zu Ende und es begann das Leben „nach Ordre“. Von Normalität war der Alltag noch weit entfernt und immer neue Anordnungen und Vorschriften wurden verkündet: „Die Bekanntmachungen ruft immer einer der Hilfspolizei aus und bläst mit dem Martinshorn von der Feuerwehr. Wenn wir blasen hören, dann rennen wir sofort auf die Straße!“, schrieb Malies Buck in ihr Tagebuch.