89.600 Quadratmeter, mehr als 2830 Räume – doch Thomas Schumacher weiß immer genau, wo er sich aufhält. Stockwerk für Stockwerk, Gang für Gang, Zimmer für Zimmer. Das wird ein OP, das ein Aufwachzimmer und hier werden zukünftig Patienten untergebracht.

Thomas Schumacher ist Projektleiter. Er ist für den Neubau des Zentralklinikums in Lörrach verantwortlich. Und oft sammelt er 30.000 Schritte, wenn er auf der Baustelle unterwegs ist. Nach dem Spatenstich im November 2020, der Grundsteinlegung im August 2021 und dem Rohbaufest im April 2023 ist das Großprojekt im Norden von Lörrach schon von Weitem zu sehen.

Im Herbst 2026 sollen hier die ersten Patienten behandelt werden. Vorher muss der Innenausbau abgeschlossen und das Klinikum getestet werden, bevor es dann in den Echtbetrieb gehen kann.

„Alle müssen durch den zentralen Eingang – Mitarbeiter, Besucher und Gäste“, erklärt Schumacher. Hoch über dem Eingang erheben sich zwei Bettenflügel. Sechs davon gibt es – alle zu einem V angeordnet. 677 Betten insgesamt. Unter den drei Stockwerken für die Patienten befinden sich noch einmal drei Stockwerke, in denen untersucht, operiert und geheilt wird.

Der Eingangsbereich

Im Eingangsbereich werden Patienten, Mitarbeiter und Besucher links die Cafeteria finden. Diese soll genauso wie das Klinikum und das Haus Zentrum der seelischen Gesundheit von einer Küche im Keller beliefert werden.

Patienten sollen sich im Gebäude leicht zurechtfinden: Die erste Frage lautet: Komme ich als Erwachsener oder braucht ein Kind oder ein Jugendlicher Hilfe?

Getrennte Notaufnahmen für Erwachsene und Kinder

Denn es gibt zwei getrennte, genau gleich aufgebaute Bereiche: einmal für Kinder und Jugendliche gleich vor der zentralen Informationstheke links und für Erwachsene geht es geradeaus weiter. Weitere Hilfe zur Orientierung sollen später farblich markierte Tore bieten.

An die Notaufnahme schließen sich 38 Behandlungsräume an. Untersuchungsräume, Gipsraum und drei Schockräume, die auch doppelt belegt werden können.

Hier kommt es besonders darauf an, dass Abläufe stimmen. Deshalb wurde auch sofort auf die Anregung des medizinischen Personals reagiert: Die drei Schockräume werden später durch Türen miteinander verbunden sein.

Um flexibel bleiben zu können, hat das Klinikum ein Stahlskelett. Der Innenausbau erfolgt in Trockenbauweise. „Die Medizin entwickelt sich alle zehn Jahre weiter und darauf müssen wir reagieren können“, erklärt Schuhmacher.

Diagnosetechnik und Hubschrauberlandeplatz

An die Schockräume schließen sich gleich Räume mit Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) und Röntgengeräten an. Und hier befinden sich auch Aufzüge, die direkt in den OP-Bereich und hoch zum Hubschrauberlandeplatz führen.

„In einem Klinikum dreht sich alles um Aufnahme, Diagnostik, Intervention und Unterbringung. Diese Bausteine müssen richtig zusammengesetzt werden und sowohl horizontal als auch vertikal gut angeordnet werden“, erklärt Schumacher. Kurze Wege, nicht nur für die Patienten, wenn sie sich zurechtfinden müssen. Sondern auch für das Klinikpersonal: Deshalb bilden Notaufnahme, Hubschrauberlandeplatz und OPs eine horizontale Linie.

Elf OPs – ein Standard

Elf OPs wird das Klinikum haben. Drei für ambulante Eingriffe, die nicht so komplex sind, aber dafür einen höheren Durchsatz erlauben. Und sieben OPs für stationäre Operationen.

Alle OPs haben nicht nur die gleiche Ausstattung, sondern auch die gleiche Reinraumklasse. „Das heißt, man muss nicht warten, bis ein bestimmter OP frei ist“, sagt Schumacher.

Ein Stockwerk höher gibt eine Außenterrasse den Blick frei auf den Hubschrauberlandeplatz, der sich direkt über einem der Bettenflügel befindet.

Im extremen Notfall könnten hier sogar zwei Hubschrauber gleichzeitig landen. Vorgesehen ist allerdings nur einer. Bei gutem Wetter kann man von hier aus sogar die Alpen sehen.

Nicht nur vom Hubschrauberlandeplatz hat man einen schönen Ausblick. Dadurch, dass die Bettenflügel jeweils ein V bilden, hat jeder Patient einen Blick nach draußen.

Wie sieht es in den Patientenzimmern aus?

Drei-Bett-Zimmer sucht man im Klinikum vergeblich. Die meisten Zimmer sollen mit zwei Patienten belegt werden.

Die Bäder in den Zimmern sind übrigens schnell nutzbar. Sie werden bereits fertig geliefert und einfach in die Zimmer eingesetzt.

Hinter dem ursprünglichen Zeitplan

Das Zentralklinikum liegt gut ein halbes Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan hinterher. Der Grund: Der Ausbruch des Ukraine-Kriegs und die daraus resultierenden Gaslieferengpässe und der Preisanstieg. „Wir haben im laufenden Baustellenbetrieb die Energieversorgung umgestellt“, erklärt Thomas Schumacher.

Denn ursprünglich hätte das komplette Klinikum und auch die anderen Gebäude des Gesundheitscampus mit Erdgas geheizt werden sollen. Jetzt wird die Heizzentrale mit oberflächennaher Geothermie betrieben.

Das habe sich angeboten, weil das Grundwasser sehr nah an der Oberfläche am Klinikum vorbeifließt. Es soll über drei Ziehbrunnen in die Heizzentrale geführt werden. Im Sommer soll es kühlen, im Winter heizen. Anschließend soll es wieder zurückgeführt werden. „Wir haben somit den Verbrauch von fossiler Energie des Zentralklinikums auf unter ein Prozent gesenkt“, so der Projektleiter.

Und wie behält man hier den Überblick?

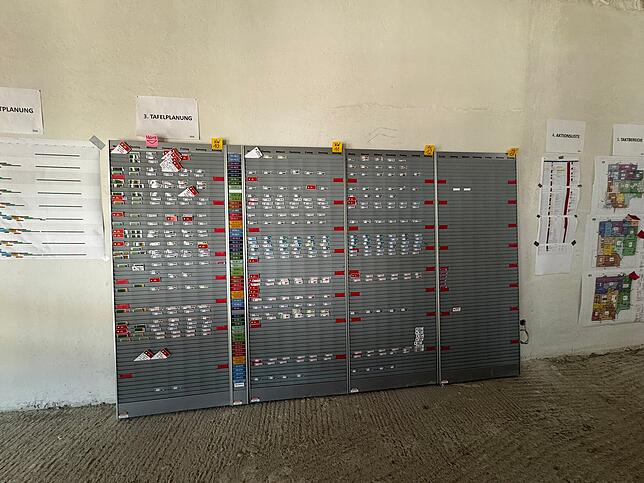

Bleibt noch eine Frage: Herr Schumacher, wie behält man bei so einer großen Baustelle eigentlich den Überblick? Schließlich sind zwischen 200 und 300 Handwerker pro Tag im Einsatz, und diese müssen alle koordiniert werden.

Dazu gibt es verschiedene Tafeln, Pläne, Tabellen. Hier sehen Thomas Schumacher und die Mitarbeiter der unterschiedlichen Firmen, was zu tun ist, und wer wo im Einsatz ist. Neben dem Steckbrett, in dem die kommenden Wochen geplant werden, gibt es auch noch eine Taktplanung, eine Aktionsliste und einen Taktbereich, die bei der Koordinierung helfen. Schließlich sollen ab Herbst 2026 hier Patienten behandelt werden.