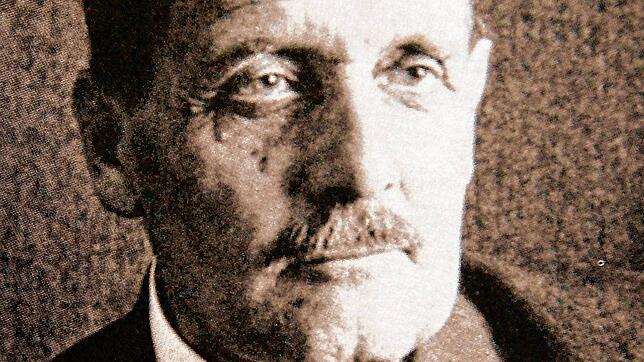

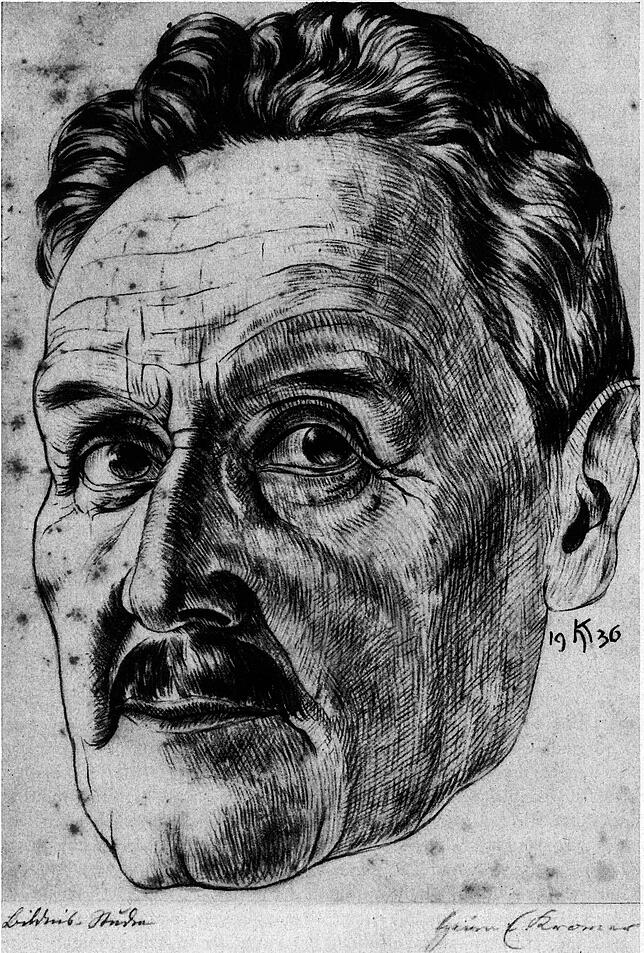

Ein dickes Bücherpaket erreichte den Schreiber dieser Zeilen kurz vor Weihnachten: sieben großteils in rotbraunes Leinen gebundene Bände des literarischen Werks von Heinrich Ernst Kromer. Wer war der Schriftsteller und Künstler, der mit seiner Mehrfachbegabung auffällt? Und gilt heute noch, was 2004 in einem Katalogbuch über ihn als Titel stand: „Verkannt, vergessen?“

Diesem Vergessen treten der Verleger Klaus Isele und der Autor Jürgen Glocker als Herausgeber der Werkausgabe, die mit dem vorliegenden Band nun vollständig ist, entgegen. Seit 2006 werden die Bücher des im Landkreis Waldshut geborenen Malers, Schriftstellers und Bildhauers sukzessive in der Edition Isele veröffentlicht. Dass die siebenbändige Ausgabe kurioserweise mit Band eins abgeschlossen wird, ist der Entstehungsgeschichte der Reihe geschuldet.

Der soeben erschienene Ergänzungsband „Gedichte, Essays, Prosa, Briefe“ versammelt Vermischtes, Frühes und Spätes. Diese Schriften sind allein schon eine literarische Fundgrube und ein Türöffner in das Gesamtwerk Kromers. Das Nachwort von Jürgen Glocker bringt es auf den Punkt: „Zusammen können die hier versammelten Arbeiten durchaus als eine Art Eingangsportal zu unserer Kromer-Edition fungieren“.

Die Texte geben, so Glocker weiter, den „Blick frei auf einen äußerst vielseitigen Autor, den man nicht auf einen einfachen Nenner bringen kann und den es in seiner Vielschichtigkeit von Neuem zu entdecken gilt“. Das ist nicht zu viel gesagt, stellt doch die komplette Werkausgabe, was das literarische Schaffen Kromers angeht, einen wesentlichen Beitrag dar.

Während die beiden Herausgeber bisher gemeinsam für die Textauswahl zuständig waren, hat Klaus Isele für den neuen Band alleine die Beiträge ausgewählt und dabei „Kärrnerarbeit“ geleistet. Was sollte man veröffentlichen? Isele hat viel recherchiert, alte Zeitschriften durchgesehen, er musste die alte Frakturschrift lesen können und die besten Texte ausgraben.

Wichtiger Schriftsteller des Südschwarzwaldes

Kromer, sagt Klaus Isele, „ist nicht nur der bedeutendste Autor unseres Landkreises, sondern einer der wichtigsten Schriftsteller des gesamten Südschwarzwaldes“. Zu seinen Lebzeiten hat er einige Bücher im berühmten Insel-Verlag publizieren können und wurde viel gelesen.

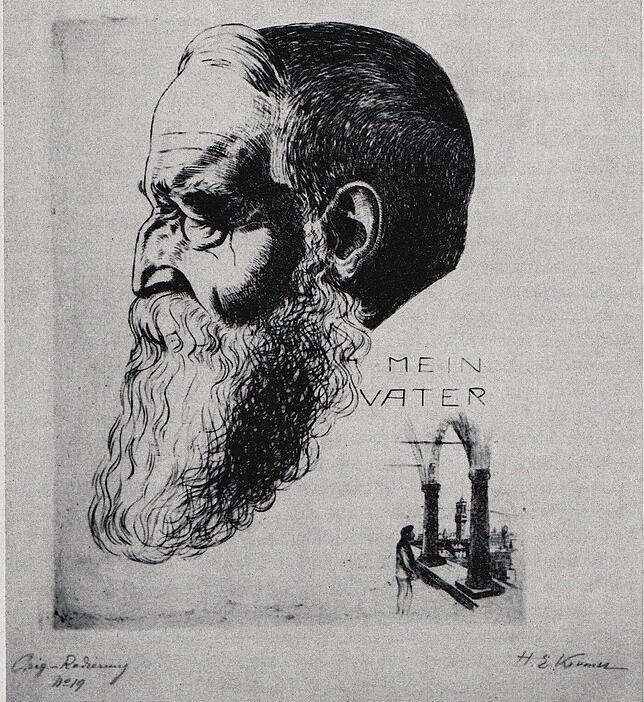

Der dickste Band enthält den von Inga Pohlmann edierten Briefwechsel Kromers. Einer der schmalsten Bände, aber der spannendste und meistverkaufte, ist „Die Amerikafahrt – Aus den Goldgräberjahren eines Schwarzwälder Bauernsohns“. Es sind die von Heinrich Ernst Kromer herausgegebenen Lebenserinnerungen seines Vaters Dorus Kromer, einem Auswanderer und Goldsucher. Erzählt wird von Schiffsunglücken bei der Überfahrt in die Neue Welt, vom Glücksspiel und dem wechselnden Glück der Goldgräber, von Gefahren, Träumen, dem Ziel Kalifornien – eine wirkliche Abenteuergeschichte.

In loser Folge sind der Künstlerroman „Arnold Lohrs Zigeunerfahrt“, der satirische Erzählband „Die Mittendurcher“, der Tagebuchroman „Gustav Hänfling“ – das bekannteste Werk Kromers – und ein Sammelband mit später Prosa erschienen. Der jüngste nun ist alles andere als ein „Lückenfüller“, sondern mit interessanten, für alle Werk- und Lebensphasen des Literaten beispielhaften Texten gefüllt.

Es beginnt mit lyrischen Kostproben. Die ausgewählten Gedichte stammen aus „Schauen und Bauen“ (1893), Kromers erster Buchpublikation überhaupt, mit der sich literarischer Erfolg einstellte, und der Zeitschrift „Simplicissimus“. Dass er testamentarisch verboten hat, den Gedichtband wieder neu aufzulegen, respektiert der Verlag und gibt nur einen kleinen Einblick in die dichterischen Anfänge.

Ein zusätzliches Briefkapitel widmet sich dem erhellenden Briefwechsel von Kromer mit Anne Ebner („Liebes Fräulein Ebner“), einer Gönnerin aus Berau, heute ein Ortsteil von Ühlingen-Birkendorf, die lange Jahre mit dem Schriftsteller korrespondiert und den am Rand des Existenzminimums Lebenden unterstützt hat. Sie war von seinen grafischen Blättern angetan, und Kromer tauschte Bilder gegen Naturalien.

Briefe an den Vetter

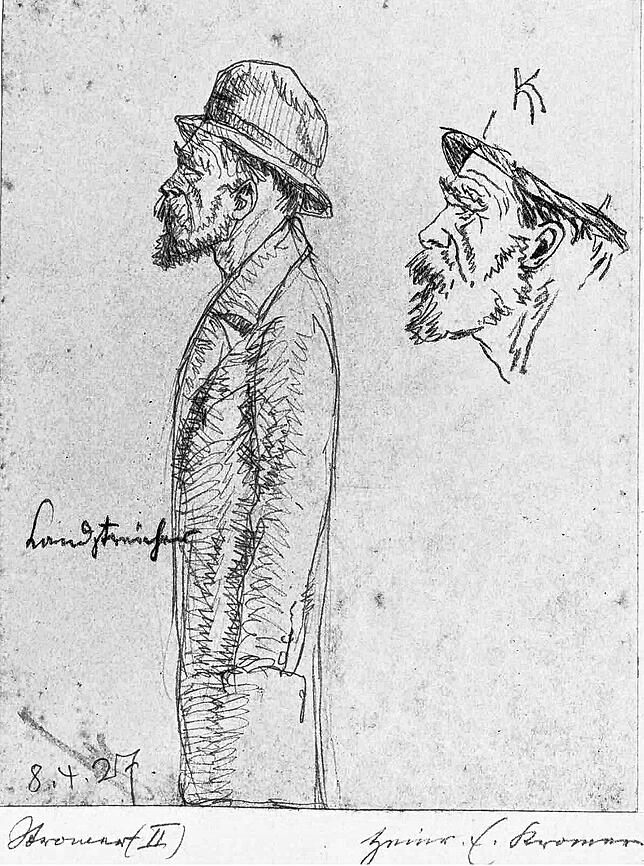

Briefe, die er seinem Vetter, dem Waldshuter Gastwirt Oskar Malzacher, schrieb und die sich auszugsweise im Buch finden, zeigen, um mit Glocker zu reden, den Künstler in finanzieller Not als „einen Zerrissenen in äußerst schwieriger Zeit“ und einen „armen, alten, kranken, verbitterten Mann, der sich in ähnlicher Weise am Rand der Gesellschaft bewegte wie die Vagabunden und Landstreicher, die er so häufig zu Papier brachte“. Hat sich Kromer als Einsamer und Verelendeter in diesen „Stromern“ selber gesehen oder sich so gefühlt?

Eine schöne Überraschung, dass man durch Kromer auch auf Neues stößt: etwa in der interessanten kunstgeschichtlich-architektonischen Betrachtung der Münchner Brunnen und Brücken. Der Schriftsteller war in seiner Wahlheimat München zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte dort viele künstlerische Beziehungen geknüpft. Die größte Entdeckung sind seine essayistischen Beiträge für Kulturzeitschriften und Kurzgeschichten. Kromer war nicht nur ein ausgezeichneter Erzähler, sondern als Essayist ganz hervorragend.

Glänzend geschrieben

Kurzzeitig selber redaktionell tätig, hätte er sicher noch Herausragendes in diesem Metier leisten können, wenn er beim Journalistischen oder bei der Kunstkritik geblieben wäre. Die Aufsätze über Kunst und Künstler liest man mit großem Gewinn. Glänzend geschrieben ist etwa die Hommage an Böcklin, die durch „sprachlichen Furor“ und „Beschreibungsartistik“ (Glocker) aus den literarischen Porträts herausragt. Auch der unterhaltsame Aufsatz über die Korrespondenz der „Frau Rat Goethe“, Goethes Mutter (mit Spitznamen „Mutter Aja“) ist ein sprachliches Kabinettstück.

Besonders ist Kromers Denkweise in der Abhandlung „Die Kunst der Alemannen“. Den Maler Arnold Böcklin, den Dichter Johann Peter Hebel und den Liestaler Schriftsteller und späteren Literaturnobelpreisträger Carl Spitteler vergleicht er mit „Griechen“ und vertieft dies anhand deren hellenischer Weltanschauung. In der Mundart des „Schwarzwälder Hebel“ sieht er die griechischen Wörter noch gebräuchlich: „Seine Poesie ist die Idylle, wie sie die Griechen geschaffen haben. Aber sie ist gefärbt durch deutsches, durch alemannisches Fühlen...“.

Zeitverhaftet bleiben Kromers kulturpolitische Ansichten. Wenn er den badischen Maler Hans Adolf Bühler, dessen braune Vergangenheit kürzlich in der Lörracher Ausstellung „Kunst und Nationalsozialismus“ aufgearbeitet wurde, 1940 als den „größten badischen Maler“ und „einen der besten oder den besten neuen Deutschen“ bezeichnet, irritiert das. Hingegen erscheint seine hohe Meinung über das „treffliche Werk“ des Architekten und Kunsttheoretikers Schultze-Naumburg 1906 plausibel, da jener zu der Zeit noch Reformer war und sich erst später als Wegbereiter der NS-Kulturideologie radikalisierte.

Was Kromer in dem Kapitel „Olympischer Frühling“ 1904 über Carl Spitteler, diesen „feinsten Essayisten, wie ihn Nietzsche nannte“, ausführt, gilt noch immer. Dichterische Kraft und Anschaulichkeit spricht er dem Schriftsteller zu, der vor 100 Jahren als bisher einziger Schweizer den Literaturnobelpreis bekam. Indes enthält sich Kromer eines Werturteils über Spittelers Werk, glaubt aber, dass man dem Schweizer Unrecht tue, indem man so interesselos an ihm vorübergehe: „Keiner wird mehr und ungerechter übersehen als Spitteler“. Was er hier schreibt, trifft bis heute nicht nur auf den vergessenen Nobelpreisträger zu. Beide Literaten sind es wert, aus der Vergessenheit gerissen und gelesen zu werden. Oder um ein Zitat von Kafka über Hebel abzuwandeln: Sehr gut wäre zeitweilig Kromer!