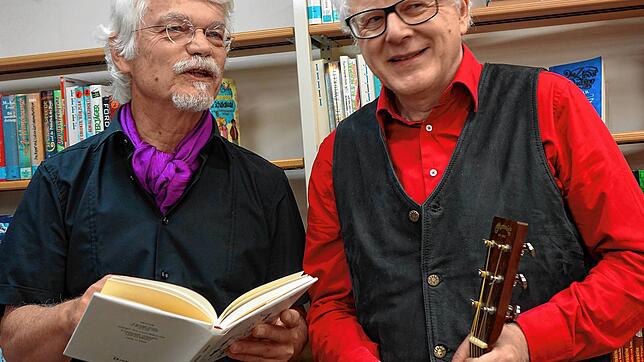

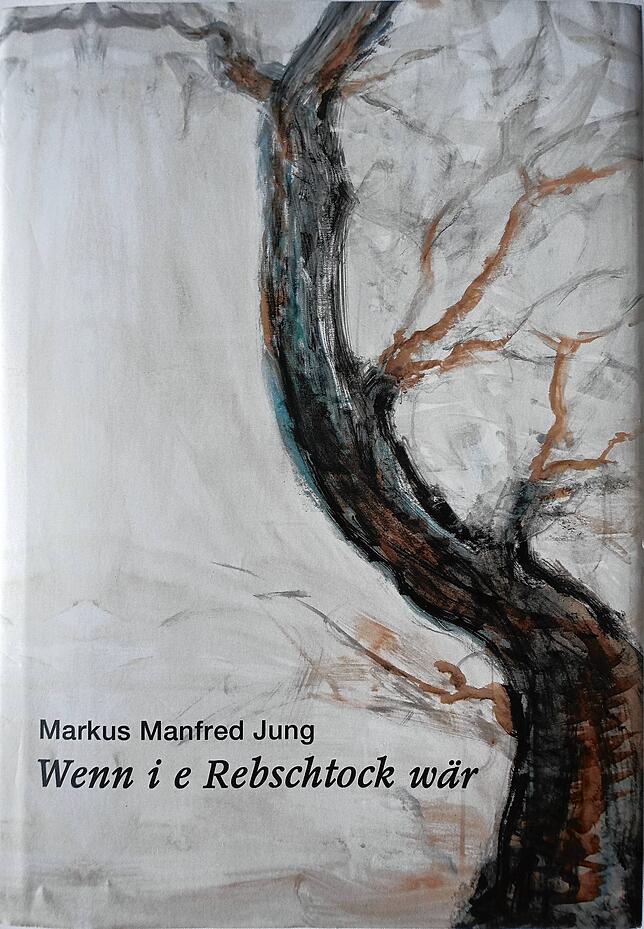

Der Ministerpräsident tut es, der Fußballbundestrainer auch: Sie pflegen den Dialekt. Einer, der sich vehement für die Bewahrung der alemannischen Mundart einsetzt, ist der Wiesentäler Autor Markus Manfred Jung. In einem Essay in seinem neu erschienenen Glossenband „Wenn i e Rebschtock wär“ (Drey-Verlag) macht er sich Gedanken über den aktuellen Stellenwert der Mundart: „Muetterschprooch un Vatterschprooch – Wie steht es um den Dialekt?“

Auf die etwas polemische Frage, wann Alemannisch zur offiziellen Landessprache wird, antwortet er lachend: „Bei uns natürlich nie. In der Schweiz kommt es darauf an, wie es sich politisch entwickelt.“ Jung glaubt nicht, dass der Dialekt Nationalsprache wird, „muss es auch gar nicht werden, weil man ja eine Schriftsprache hat.“ Für ihn ist schon akzeptabel, wenn man Mundart als Umgangssprache im täglichen Leben praktiziert und schätzt.

Ob Hochdeutsch in Schulen einmal durch Alemannisch ersetzt wird? „Sicher nicht“, meint Jung. Er findet es aber ganz wichtig, dass Schüler ein sehr, sehr gutes Deutsch lernen und dass man eine gemeinsame Verständigungssprache, das Standarddeutsch, im gesamten deutschsprachigen Raum hat.

Dass die Mundart einmal ausstirbt, befürchtet er nicht. „Der Tod der Mundart wird seit 200 Jahren propagiert, aber sie stirbt nicht aus. Sie wird sich ändern, weniger Spezialwortschatz haben, aber sie wird in ihrem Klang und dem, was mitschwingt, noch sehr lange leben. Wir werden das Aussterben des alemannischen Dialekts sicher nicht erleben.“ Jung vermutet, dass man einen südbadischen Dialekt sprechen wird, der zwischen Müllheim und Waldshut ähnlich klingt.

Größere Wertschätzung zu beobachten

Generell beobachtet der pensionierte Gymnasiallehrer eine zunehmende Selbstverständlichkeit, Mundart zu sprechen, und eine größere Wertschätzung für den Dialekt. Jung ist der Ansicht, dass das Alemannische vermehrt regionale Umgangssprache wird und die Unterschiede immer geringer würden. Bis jetzt wird der Dialekt ja von Ort zu Ort anders gesprochen. „Das geht verloren, das kann man nur noch bei älteren Menschen hören“, sagt Jung dazu. Am Sprachplatz Schweiz beobachtet er, dass der Dialekt wandelbar ist, in den vergangenen Jahren ein Umgangsslang entstand und die Scheu vor dem „Heimetdialekt“ als „Bauernsprache“ mehr und mehr verloren ging.

Die Sprache der Großeltern

Auch gibt es laut Jung keine so große Kluft mehr zwischen Altalemannisch und Neualemannisch. Nur Puristen würden die alte Sprachstufe als die schönere ansehen, nach dem Motto: Die Großeltern sprachen noch ein schöneres Alemannisch als man selber.

Die Sprache neu erfinden

Jung plädiert dafür, die Sprache neu zu finden, Sprachlust zu haben und den Dialekt nicht in ein „Privat-Getto“ zu drängen. In seiner Glosse „Gruusimuusi“ gibt er ein schönes Beispiel für den Sprachwandel gerade in der jüngeren Generation. Auf der Seite „Community“ in einer Basler Zeitung fand der Autor lustig, wie sich die Jungen „Briefli zue simse“: „Hey my Flodder-Sister, d‘Ferie mit dir sin wieder mal de hammer gsi! Mir Freaks händ voll de Fun gha, halt eifach flodder-like. Love yaaa...! Kussi“. Oder an anderer Stelle: „Du (männlich)! Dunnschtig Morge S12 Richtig Züri HB. Häsch en blaue Schal agha. Wär kuul, wennd dich würdsch melde!“

Die Jugendsprache ist immer eine kreative Sprache. Auch von der Slam Poetry und Spoken-Word-Szene könne man viel lernen. Der Lyriker Jung verwahrt sich dagegen, dass die Mundartliteratur museal behandelt und in die Heimatecke gesteckt wird. Vielmehr begrüßt er es, wenn man mit dem Dialekt frisch, modern und unkonventionell umgeht. Als Dichter versucht er spielerisch, modische Wörter in den Dialekt zu übertragen („Ei-pätt“ für iPad) und sieht eine Chance zum Überleben der Mundart. Der 66-Jährige greift nicht nur alte Ausdrücke der Großeltern auf, sondern erfindet Wortschöpfungen. Seine jüngste neue alemannische Wortkreation in Corona-Zeiten, die sich schon als Thema in Glossen niederschlagen, lautet: „iikvarantänele“.

Die alemannische Sprache sieht er, in der Nachfolge großer Vorbilder wie Johann Peter Hebel und Gerhard Jung, seinen Vater, als unverbrauchte Literatursprache mit großem Potenzial an, in der man viel experimentieren und Sprachbilder erfinden kann. „Das ist gerade so, wie wenn ein Maler eine neue Farbpalette entdeckt hat.“

Zum Dialekt zurückfinden

Jung ist „däheim in de Sprooch“. Die Mutter- und Vatersprache, mit der er als Sohn des Hebelpreisträgers Gerhard Jung aufgewachsen ist, ist für ihn gleichwertig mit der zweiten Sprache, die er gelernt hat, dem Standarddeutsch. Dass die alemannische Sprache so nahe am Leben ist, macht sie für Jung reizvoll. Die Reaktionen auf seine Zeitungsglossen und Alltagssatiren zeigen ihm, dass viele Menschen wieder zu ihrem Dialekt zurückfinden, den sie verloren, vergessen oder verdrängt hatten – und dann merken, was für ein Reichtum in dieser Sprache steckt.

Geschrieben und gelesen

Deswegen ist ihm wichtig, dass die Mundart geschrieben und gelesen wird. Letzteres ist gar nicht so einfach. Denn jeder Mundartdichter schreibt anders. Im Dialekt gibt es keine Rechtschreibregeln, keine Grammatik, keine Norm. Zwar kann man manche Dialektausdrücke im „Alemannischen Wörterbuch“ nachschlagen, aber der geschriebene Dialekt ist keine etablierte Schriftsprache und bleibt daher individuell. „Mein Vater hat sich stark an Hebel orientiert“, sagt der erklärte Hebel-Verehrer, für den die Lesbarkeit und die Hochsprache Orientierungsrichtlinien bei der Verschriftlichung der Mundart sind.

Eher instinktiv

Markus Manfred Jung handhabt den Schriftdialekt eher instinktiv: „Ich schreibe so, wie ich spreche“. Sein Mundartschreiben ist eine Annäherung an seinen mündlichen Dialekt, eine schriftliche Parallelsprache, erklärt er. Die Zweischriftlichkeit ist für ihn kein Problem. „Als Sportler kann man Speerwerfer und Kugelstoßer sein“, vergleicht er das.

Ein Hype

Nachdem die Mundart Ende der 1960er/Anfang der 70er Jahre durch die Proteste der Umweltbewegung in Fessenheim, Kaiseraugst und Wyhl einen Hype erlebte und zur Widerstandssprache gegen das hohe Amtsdeutsch wurde – Elsässer wie André Weckmann und Schweizer wie Aernschd Born machten das vor –, flaute die Mundartwelle später wieder ab. Doch jetzt ist die Mundart so lebendig wie seit ihrer Blütezeit nicht mehr. Der Minderwertigkeitskomplex ist nach Jungs Meinung geringer geworden; gerade in der Grenzecke herrsche viel Sprachtoleranz. Es gebe kaum noch „eingefleischte Dialektler“.

Weltoffene, tolerante Haltung

Dass viele Leute, gerade junge, wieder mehr Interesse am Alemannischen haben und sich ohne ideologische Scheuklappen trauen, Dialekt untereinander zu reden, freut Jung. Das sei der „weltoffenen und toleranten Haltung“ gegenüber neuen und anderen Sprachvarietäten zu verdanken, die von der Muettersproch-Gsellschaft, dem Hebelbund Lörrach und anderen Geschichts- und Traditionsvereinen schon länger gepflegt wird.

Keine Halskrankheit

Seine Erfahrungen mit der „Hochspracharroganz“ und der „niederen“ Dialektsprache thematisiert Jung anschaulich in dem lesenswerten Essay, der Gedankenanstöße geben soll, wie es weitergeht mit dem Dialekt. Dabei gelingt es dem Autor, die Dinge um die Mundart bewusst zu machen und über Sprache nachzudenken. Und außerdem mit dem Klischee aufzuräumen, dass das Alemannische mit dem Rachen-CH eine „Halskrankheit“ ist.

Auch auf CD

Natürlich ist die Auseinandersetzung mit dem heimischen Dialekt für Markus Manfred Jung auch ein Plädoyer, die eigene Sprachvariante zu erhalten. So hat er einige seiner Glossen auf der beiliegenden CD eingelesen. Denn Originalton-Mundart ist halt noch einmal etwas anderes als das Gedruckte.