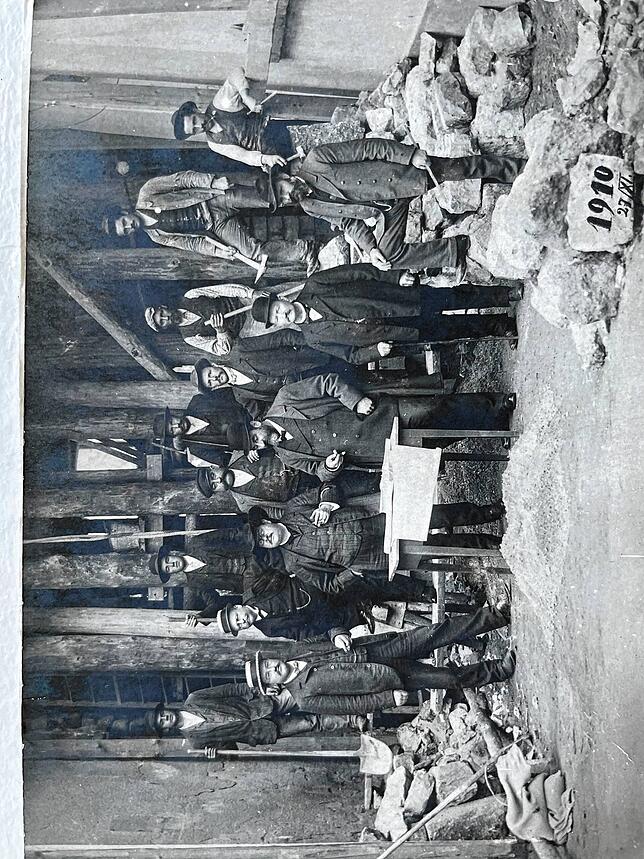

Ob Kreissäge, Schlapphut oder Melone: Ohne Hut ging damals kein Mann aus dem Haus, erst recht nicht zum Fototermin auf der wichtigsten Baustelle des Jahres 1910 in Waldshut beim Oberen Tor. Nach der jüngsten Sanierung des Bauwerks im Jahr 1887 traten seit 1906 wieder Mauerrisse vom Fundament bis zur Höhe des Torbogens auf. 1910 waren die Schäden unübersehbar, das Obere Tor war akut einsturzgefährdet.

Es folgten zwei aufsehenerregende Sitzungen, in denen sich der Bürgerausschuss am 22. März für Abriss und Wiederaufbau des Tors aussprach und dies am 5. April mit dem Beschluss revidierte, den Turm zu reparieren. Damit waren die Weichen für die Erhaltung gestellt. Denn ob auf den Abriss der Wiederaufbau gefolgt wäre, wurde bezweifelt. So blieb Waldshut das Obere Tor erhalten.

Wochenlange Gefahr des Zusammensturzes

„Es geht das Gerücht, dass die Brücke über den Seltenbach infolge der Baufälligkeit des Oberen Tors in den nächsten Tagen für jeden Verkehr gesperrt werden soll“, berichtete der Alb-Bote am 5. März 1910 und kommentierte: „Sollte sich dies bewahrheiten, so muss man sich nur wundern, dass mit der Inangriffnahme eines Notsteges über den Seltenbach noch nicht begonnen wurde, da die Gefahr des Zusammensturzes des Oberen Tores trotz aller Quacksalberei doch schon seit Wochen besteht.“

Wie ernst die Behörden die Situation schließlich nahmen, macht die hochkarätige Besetzung einer Kommission deutlich, die am 12. März 1910 das Obere Tor begutachtete. Ihr gehörten Vertreter der Baugewerkschule Karlsruhe, des Innenministeriums Karlsruhe, ein Tiefbauingenieur aus Zürich sowie das Bezirksamt Waldshut, Stadtbaumeister Gustav Köpfler, Architekt Alfons Hilpert und der Waldshuter Gemeinderat an. Die erste Entscheidung der Kommission war die Sperrung des Tors ab 17. März 1910 für jeden Fuhrwerksverkehr. Fußgänger durften das Tor und die spätere Baustelle passieren.

„Wer mit Recht geglaubt hat, dass mit der Sperrung gleichzeitig die Reparaturarbeiten mit äußerster Energie in Angriff genommen werden, der hat sich gründlich getäuscht“, monierte am 22. März 1910 ein Leserbriefschreiber im Alb-Bote. Vor allem warnte er vor dem „Gespenst eines Abbruches und Wiederaufbaues des Turmes“: „Es dürfte von vornherein klar sein, dass der neue Turm nicht mehr über der Kaiserstraße erstellt werden dürfte; also hiermit ein Wiederaufbau nicht mehr zustande käme.“

Gemeint war die Situation, dass die Fernstraße Basel-Schaffhausen durch die Waldshuter Innenstadt führte, so als wäre die Kaiserstraße von heute noch Teil der Bundesstraße 34. Was sie bis 1935 war, nur dass die B34 damals Reichsstraße 34 hieß. Würde ein Turm über der Hauptdurchgangsstraße zu der sich 1910 abzeichnenden Motorisierung des Verkehrs passen? Skeptiker konnten sich vorstellen, für den Wiederaufbau keine Genehmigung mehr vom Bezirksamt (heute Landratsamt) zu erhalten.

Trotzdem stimmte der Bürgerausschuss am 22. März 1910 einstimmig für Abriss und Neuaufbau des Turms. Dies sei schneller und auch billiger zu bewerkstelligen als eine Sanierung, lautete die Begründung. Sie hielt nicht lange vor. Am 29. März 1910 plädierte Bezirksbaukontrolleur Herzog gegen den Abbruch und für die Reparatur durch Unterfangung des Turms.

Und so kam es dann auch. Dem am 5. April 1910 wieder tagenden Bürgerausschuss lag inzwischen auch das Gutachten des Karlsruher Innenministeriums vor, das ebenfalls die Turmreparatur empfahl. Außerdem setzte sich die Erkenntnis durch, Abbruch und Wiederaufbau nicht schneller und nicht billiger als die Reparaturmaßnahme vornehmen zu können. Mit 41 zu elf Stimmen stimmte der Bürgerausschuss schließlich für die Reparaturmaßnahme.

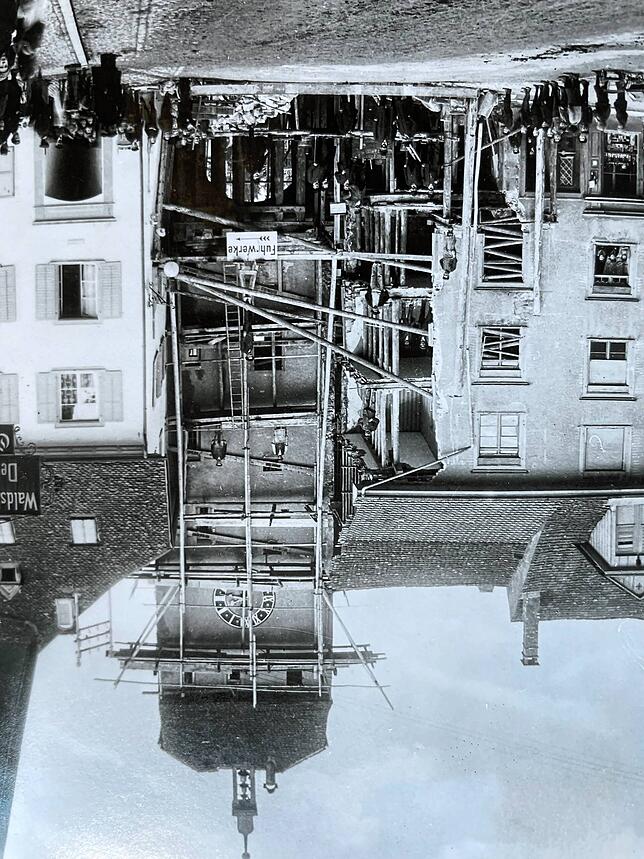

Für den Fuhrwerksverkehr musste eine Notbrücke aus Holz parallel zur Seltenbachbrücke errichtet werden. Die Zufahrt zu der im Mai 1910 fertiggestellten Notbrücke war die Lücke zwischen der neuen und der alten Volksschule (Kiliansches Haus). Für die Sanierung des Turms und des an der Nordseite angebauten Hauses der Witwe Eichkorn wurde am 9. Juni 1910 die baupolizeiliche Genehmigung erteilt. Ausführende Firma war der Betrieb von Maurermeister Peter Schmid, die Bauleitung hatte Stadtbaumeister Gustav Köpfler inne.

Auch das Innenleben wurde saniert

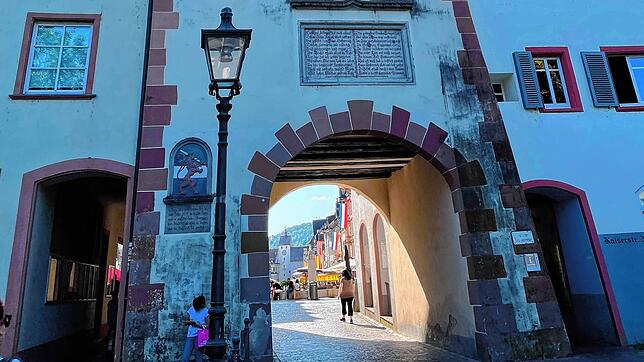

Beim Turm mussten vor allem die Seitenmauern unterfangen werden; und im Haus der Witwe Eichkorn stellte sich schließlich heraus, dass die Böden aller Stockwerke zu erneuern waren. Den größeren Teil der Kosten für diese Arbeiten trug die Stadt, die dafür das Eichkornsche Erdgeschoss in eine Fußgängerpassage umwandeln konnte. Außerdem wurde die Tordurchfahrt von 3,76 Metern auf fünf Meter erweitert und auf 4,30 Meter erhöht sowie das Innenleben des Turms saniert.

Am 3. Dezember 1910 war die Sanierung so weit fortgeschritten, dass das Obere Tor wieder für Fuhrwerke geöffnet werden konnte. Feinarbeiten beim Innenausbau dauerten noch bis 1911, die Arbeiten zum Verputz der Fassaden wurden am 25. Juli 1911 vergeben. Danach war das Obere Tor wieder gerüstet, als unersetzlicher Zeuge der Waldshuter Geschichte die nächsten Jahrzehnte zu überstehen.