Gemessen an der fast 500-jährigen Herrschaft der Herren von Schönau im Wehratal, vollzog sich der Verlust ihrer Privilegien und das Ende ihrer sozialen, politischen und wirtschaftlichen Dominanz in kurzer Zeit. Die Einverleibung Vorderösterreichs durch Baden 1806 war der Anfang vom Ende. Die einst so stolzen Freiherren verloren bis circa 1850 mit der Auflösung der Grundherrschaft den Großteil ihrer Einnahmen: Die Frondienste, den Zehnten, den Mühlenzwang bis hin zum Fasnachtshuhn, das die Bauern zur Fasnacht ihnen abzuliefern hatten. Am Schluss waren sie steuerpflichtige Bürger des Großherzogtums Baden. Sie mussten, wie andere Unternehmer auch, ihren Bediensteten Löhne zahlen. Dabei zeigte sich, dass ihr landwirtschaftlicher Betrieb nicht profitabel war. Die Wehrer fanden in den Textilfabriken von Baumgartner, Herosé und Neflin&Rupp sowie in der Papierfabrik Lenz besser bezahlte Arbeit als auf den Gütern des Barons.

Von der Agrar- zur Industriegesellschaft

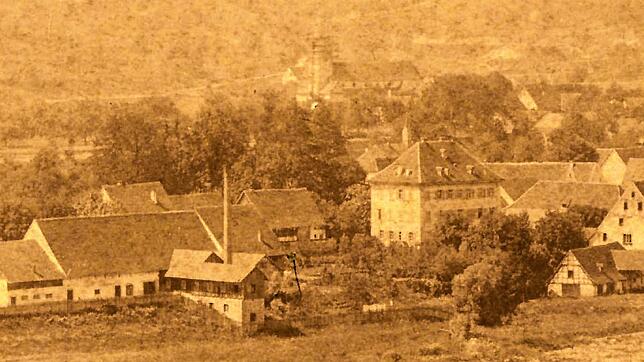

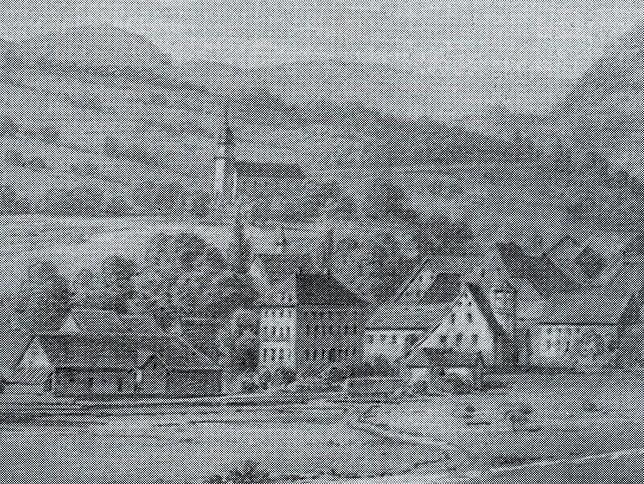

Der Abstieg des seit 1365 in Wehr ansässigen Adelsgeschlechts ging Hand in Hand mit dem Systemwandel von der feudalen Agrar- zur bürgerlichen Industriegesellschaft. Dieser fand 1893 mit dem Kauf des Schloss-Areals durch die Gemeinde und die Umwidmung des Neuen Schlosses zum Rathaus seinen symbolischen Ausdruck. Dass an die Stelle des freiherrlichen Sitzes die Gemeindeverwaltung mit dem Bürgermeister an der Spitze getreten war, wurde als Schlusspunkt des überkommenen Feudalsystems begriffen.

Doch nicht allein der Verlust der Privilegien führte zum Niedergang. Der von Eberhard von Schönau-Wehr verfassten Familien-Chronik ist zu entnehmen, dass sein Urgroßvater Joseph von Schönau (gest. 1839) „ein recht kostspieliges Haus geführt, viel Geld verbraucht und entsprechend hohe Schulden gemacht habe (…). Es wird erzählt, dass sein Sohn Adolf wegen des Spielens seines Vaters, auch an der Spielbank in Baden-Baden, später keine Karten anrührte“.

Wie viele seiner Vorfahren war Joseph Inhaber einer gut dotierten Beamtenstelle am Hof des Großherzogs gewesen. Solche Ämter waren – neben den Gütern – sprudelnde Einnahmequellen. Auch diese versiegten. Josephs Schulden brachen seinem Sohn Adolf, der 1839 die Wehrer Güter geerbt hatte, und dessen Sohn Arthur ökonomisch das Genick. Sie machten die Umwandlung der freiherrlichen Agrarwirtschaft in einen profitablen Betrieb schier unmöglich. Dabei stemmte sich Arthur von Schönau-Wehr als letzter Bewohner des Neuen Schlosses tapfer gegen den Niedergang und versuchte sich sogar als „kapitalistischer“ Unternehmer.

1872 verlegte er die um 1560 von seinem Urahn Jakob an der Brücke von Niederwehr erbaute Säge in ein südlich des Neuen Schlosses gelegenes Ökonomiegebäude. Dieses erweiterte er zu einem mittels einer Dampfmaschine angetriebenen „mechanischen“ Sägewerk. Zusätzlich ließ Arthur ein zweistöckiges Wohnhaus anbauen. Es schließt heute den kleinen Rathaus-Parkplatz neben der Stadthalle nach Süden ab. Arthurs Ausflug ins Unternehmertum schlug jedoch fehl, wie der Familienchronist Eberhard vermerkt: Er hatte die „Dampfsägemühle erbaut, um die Rente des Gutes zu heben“. Leider war die kostspielige Investition „eine verfehlte Spekulation“, weil „damals die Wassersägemühlen eben noch billiger arbeiteten“. So verschärfte sich die akute Finanznot der Familie.

Der 1836 geborene Arthur hatte noch „während des Aufenthalts seiner Eltern in Wehr das Gut als Rentamtmann seines Vaters“ bewirtschaftet. Dieser zog mit seiner Gattin Thekla 1877 nach Freiburg, wo er 1879 verstarb.

Arthur übernahm das verschuldete Erbe und wollte das Ruder herumreißen – vergeblich. Er war, wie sein Sohn Eberhard schreibt, „mit vielen Auszahlungen, Renten u. Legaten an Mutter, Geschwister und andere belastet.

Arthur hatte auch noch Verbindlichkeiten zu begleichen, die aus der Zeit seines Großvaters Joseph stammten“. Daher kam es, wie es kommen musste. Am 30. September 1893 erwarb Wehr für 108.000 Mark den Schlosskomplex mit Neuem Schloss, Zehntscheuer, Amtshaus („alte Mühle“ bzw. Altes Schloss), Schlossgarten sowie der Dampfsäge mit Kesselhaus, Remise, Stall und dem zweistöckigen Wohnhaus. Arthur von Schönau hatte 1886 Wehr verlassen und wohnte in Freiburg. Dort waren die Lebenskosten allerdings so hoch, dass er 1894 ins günstigere Waldkirch umziehen musste. Er verstarb, „durch den Vermögenszerfall seelisch schwer mitgenommen“, im Jahr 1897. Das 1748 von Fidel Joseph Franz von Schönau-Wehr erbaute Neue Schloss soll er nach dem Verkauf nicht mehr betreten haben.