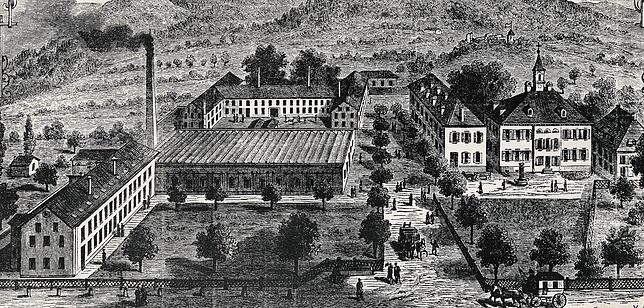

Dank zweier bisher unbekannter Dokumente aus dem Brennet-Archiv erscheint der Beginn der Wehrer Industrialisierung in neuem Licht. Es geht um die 1863 gegründete Weberei F.A. Baumgartner&Cie. Sieht man von der 1837 zwischen Wehr und Öflingen errichteten Färberei Herosé ab, so handelte es sich um den ersten Fabrikbetrieb Wehrs. Baumgartner läutete mit zirka 200 Webstühlen die Wehrer Industrialisierung ein. 30 Jahre später liefen im Nachfolgebetrieb MBB fast 1.000 „Stühle“ mit 500 Webern und vielen anderen Beschäftigten.

Fridolin Jehle, Verfasser der Wehrer Chronik, konnte wenig über Baumgartner sagen: Er stammte aus Mörschwil/Ch, erwarb 1863 das Hüttenwerk im „Hammer“ und richtete dort eine Weberei ein. Nach seinem Tod geriet „die Firma in Liquidation. Die Erben traten sie an Maier-Gottschalk und Grether ab, die in Schopfheim eine Baumwollspinnerei betrieben“. Mehr ist über den Beginn der Industrialisierung Wehrs bisher nicht bekannt.

Versteigerung und Erbschaftsvertrag

Doch nun sind zwei Dokumente aufgetaucht: Das Protokoll der am 10.10.1863 in Wehr erfolgten Versteigerung des Hüttenwerks sowie ein am 1.4.1873 vor dem Bezirksamt in Schopfheim unterzeichneter Erbschafts- und Teilungsvertrag. Franz Anton Baumgartner war nämlich am 20.12.1872 in Wehr verstorben. Beide Quellen enthalten wichtige Informationen. Sie erhärten, was der Schopfheimer Chronist Eberlin bereits 1878 geschrieben hatte: „1863 wird von der Firma Gottschalk und Grether eine Weberei in Wehr (F.A. Baumgartner u. Cie.) gegründet und richtet F.A. Baumgartner, früher einfacher Fabrikarbeiter, das Geschäft ein.“

Der Erbschaftsvertrag bestätigt das. Er enthält eine Bilanz der Firma, die von Buchhalter Ernst Dietsch aus Wehr erstellt wurde. Deren Wert betrug 323.850 Gulden, davon allein 293.321 Gulden Einlage der Firma Gottschalk & Grether. Nur 30.528 Gulden gehörten Baumgartner. Als er 1863 das Eisenwerk erwarb, geschah dies nicht mit seinem, sondern mit dem Kapital der Schopfheimer Spinnereibesitzer. Insofern liest sich das Versteigerungsprotokoll vom 10.10.1863 wie ein Wirtschaftskrimi.

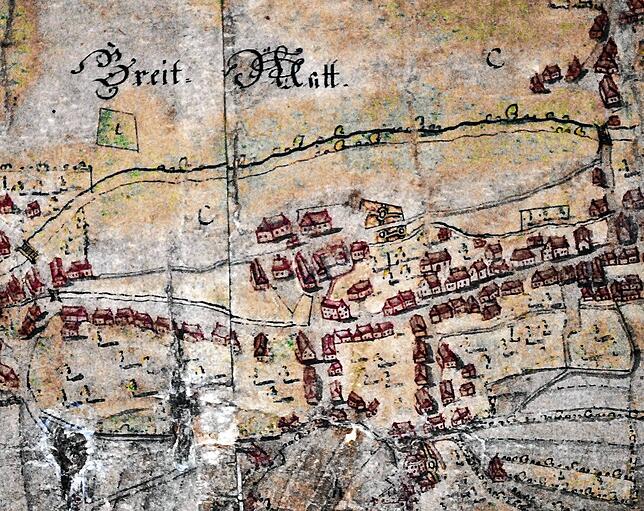

Die Versteigerung erfolgte auf Basis zweier Kataster des Eisenwerks von 1844 und 1847. Die Fläche mit etlichen Gebäuden betrug zirka acht Hektar, die des eigentlichen Eisenwerks 360 qm. Zur Versteigerung hatten sich die Textilbarone der Region eingefunden: Berberich aus Säckingen, Herosé aus Wehr und Carl Wilhelm Grether aus Schopfheim. Ferner Baumgartner aus Zell sowie Daniel Bohny aus Basel und ein Burkhardt, dessen Wohnort nicht vermerkt wurde. Das Anfangsgebot lag bei 37.000 Gulden. Grether eröffnete mit 37.100, Berberich erhöhte um 100, Bohny ebenfalls um 100 – so ging es in 100er Schritten weiter. Baumgartner stieg bei 37.700 ein, Herosé bei 39.300, Burkhard bei 39.700. Grether gab bei 40.800 auf, Berberich bei 41.200. Dann trieben sich Bohny und Baumgartner in 100er Beträgen hoch, bis Bohny bei 46.700 das Handtuch warf und Baumgartner mit 46.800 Gulden siegte.

Ein abgekartetes Spiel

Dass Grether und Baumgartner ein abgekartetes Spiel betrieben hatten, wurde rasch klar. Am 22.11.1863 gründeten sie die Firma „F.A. Baumgartner Cie.“. Am 15.12. erhielt Baumgartner die Kaufbescheinigung und begann mit der Planung der Weberei. Er genoss Grethers Vertrauen. Er hatte sich, wie sein im Protokoll vermerkter Wohnort Zell belegt, sicherlich in der von Grether am 2.1.1849 mitgegründeten Spinnerei Atzenbach vom „einfachen Arbeiter“ in die Leitung hochgedient.

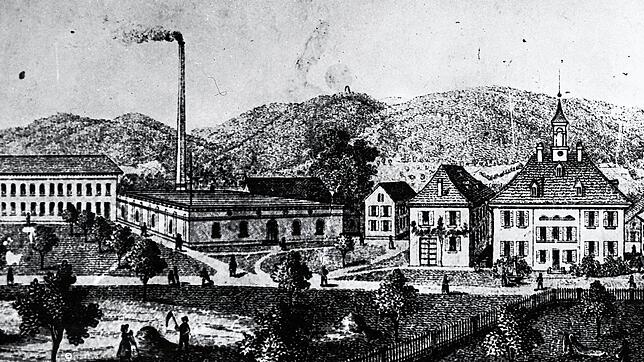

Sofort wurde der Bau einer „mechanischen Weberei“ beantragt. Am 1. Juli 1864 lud die Straßen- und Wasserinspektion Waldshut den Wehrer Gemeinderat zur Tagfahrt ein, um die Einsprüche zu klären. Dann wurde ein Shed-Bau für die Weberei errichtet. 1868/69 kam ein Backsteinkamin mit Dampfmaschine hinzu, 1872 ein Gebäude für das Vorwerk. Damals waren 206 Webstühle im Wert von 59.000 Gulden im Betrieb.

Hinter diesen Daten steht ein tragisches Schicksal. Der verstorbene Baumgartner, der Bürger von Mörschwil geblieben war, hinterließ fünf Kinder. Alle waren zwischen 1865 und 1871 in Wehr zur Welt gekommen und wurden nach Schweizer Waisenrecht behandelt. Vermutlich hatte er erst nach Gründung der Firma Paulina Schaub geheiratet. Neben der Einlage von 30.528 Gulden bekamen die Witwe und ihre Kinder 50.000 Gulden als Ablöse.

Ob Baumgartner wie der Papierfabrik-Gründer Johann Lenz 1872 ein Opfer der damals in Wehr ausgebrochenen Typhus-Epidemie war? Eine Recherche im Wehrer Kirchenbuch könnte darüber Auskunft geben.