Zu den spannendsten Kapiteln der Ortsgeschichten von Öflingen und Wehr zählt die Zeit der Industrialisierung, insbesondere der Aufbau der Textilindustrie. Durch sie wurde das Wehratal in ein internationales Wirtschafts-Geflecht eingebunden. Das gilt auch für die Firma Neflin & Rupp (die spätere Wehra AG).

Dank neuer Quellen können wir ein plastisches Bild dieser Jahre zeichnen. Für die 1871 gegründete Weberei hat Albert Rupp zwar eine Chronik geschrieben, die 1994 erstmals in Ausschnitten veröffentlicht wurde. Aber es gibt noch andere Quellen, die uns tiefe Einblicke in die Anfangszeit der Firma erlauben.

Rupp schreibt über die Anfangsjahre, dass „die Weberei in gewissen Abschnitten immer wieder vergrößert wurde“. Aber er nennt keine Zahlen. Diese findet man jedoch in einem Inventurverzeichnis der Jahre 1885 bis 1902, das ab 1889 die Webstühle mitsamt den Stoffen und Garnen, die sich auf ihnen befanden, auflistet.

Am 30. Juni 1889 besaß Neflin & Rupp elf „Maschinen“. Dabei handelte es sich um englische Rutenwebstühle. Auf fünf davon befand sich 65 Zentimeter breite Moquettware, auf einem ein 130 Zentimeter breiter Moquettstoff und auf einem weiteren ein 130 Zentimeter breites Plüschgewebe. Die restlichen waren mit Epinglé-Stoffen bestückt, ohne Angabe der Webbreite.

Dafür wurden die Namen der Weber aufgelistet, die heute noch vertraut klingen. Sie hießen Hauger, Schmidt, Läuger, Ulmschneider, Rünzi, Rotzinger, Trefzger, Müller, Dede, Büche und Strittmatter. Der Wert der Stoffe und Garne, die auf den Webstühlen waren, belief sich auf 6449 Reichsmark. Der Gesamtwert aller Inventur-Waren betrug 44.022 Reichsmark. Bei den Produkten handelte es sich um Epinglé, Moquett, Kameltaschen, Plüsch, Bordüren, Tapisserien und Polsterstoffe.

Die Zahl der Webstühle stieg kontinuierlich an: 1890 waren es 14, 1891 15, 1893 20, 1894 21, 1896 27, 1897 30, 1901 34 und 1902 36 Webstühle. Sie wurden von jeweils einem Weber bedient. Im Vergleich zur MBB, die im Jahr 1894 bereits 910 mechanische Baumwoll-Webstühle im Zweier-Betrieb besaß (pro Weber zwei Stühle), war Neflin & Rupp sicher eine Kleinweberei. Aber die Firma wurde von Gründervater Karl Friedrich Rupp solide geführt und hatte ein großes Potenzial, das mit der Teppichproduktion einige Jahre später erschlossen wurde.

Dass Neflin & Rupp kontinuierlich wuchs, hing auch mit der 1890 erfolgten Anbindung Wehrs an das Schienennetz zusammen. Nicht nur die Rutenwebstühle, sondern auch weiche Weft-Garne (für den Schuss) wurden aus England bezogen. Garne und Ketten ließ man zwar auch bei „Hummel“ in der Nachbarschaft färben, aber der Löwenanteil ging an auswärtige Färbereien wie Spindler in Berlin, Halbach in Barmen oder Ensslin in Aalen. Ohne Eisenbahn wäre dies nicht möglich gewesen.

Die Einbindung von Neflin & Rupp in ein weitgespanntes Netz wirtschaftlicher Beziehungen kann anhand der externen Warenlager aufgezeigt werden. Diese befanden sich bei den Vertretern der Firma. So wurden im Juni 1896 Waren im Wert von 3143 Reichsmark bei König & Steiner in Budapest sowie im Wert von 3606 Reichsmark bei einem Agenten in Hamburg gelagert. Und es gab weitere Lager. Auch die georderten Garne, die noch in den Spinnereien waren, wurden in der Inventurliste aufgeführt. So bezog Neflin & Rupp bis 1894 Kammgarne aus der Krafft‘schen Kammgarnspinnerei in Hausen. Weitere Kammgarn-Lieferanten saßen in Berlin und Leipzig.

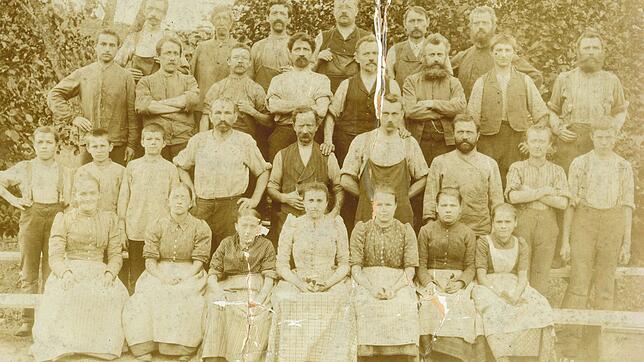

Die Gründerzeit von Neflin & Rupp scheint weit zurück zu liegen. Doch wir sind noch heute mir ihr lebendig verbunden. Nur ein Beispiel: Auf einem Foto vom 15. Februar 1901 ist die Mannschaft der damaligen Färberei abgebildet. Zu ihr zählte Mathäus Prutscher, der später gemeinsam mit seiner Ehefrau einen Laden in der Hauptstraße betrieb. Prutschers Tochter Anni arbeitete in den 1920er Jahren auf dem Büro der Wehra AG. Dann heiratete sie Max Marksteiner, einen Angestellten der MBB. Aus dieser Ehe ging Klaus Marksteiner, langjähriger CDU-Altstadtrat von Wehr, hervor.

Er absolvierte zwar seine Lehre bei der MBB. Aber später arbeitete er bis zum Ende der Wehra AG 1992 als Angestellter der Firma. So schließen sich bis heute, auch wenn die Firma nicht mehr existiert, Lebens-Kreise in Wehr, die zur Zeit der Industrialisierung ihren Anfang nahmen.