Viele Bewohner des Wehratals erinnern sich noch an den Bau des Kavernenkraftwerks (1968 bis 1976). Die Großbaustelle brachte Leben ins Städtle – und so mancher aus der Baukolonne schlug hier Wurzeln. Nicht anders erging es unseren Vorfahren, als von 1887 bis 1890 die Wehratalbahn aus dem Boden gestampft wurde.

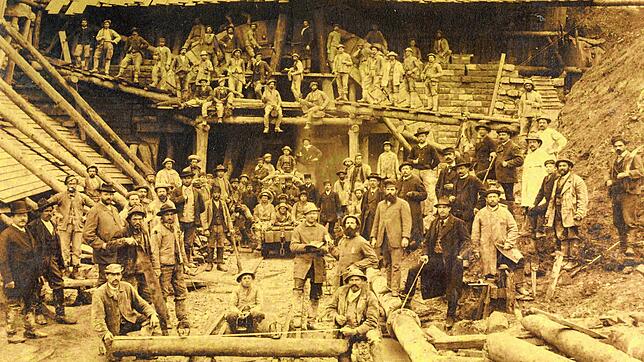

Sie war ein Teilstück des „Kanonenbähnle“ zwischen Immendingen und Weil. Auf ihr konnten Militärtransporte im Kriegsfall die Schweiz umgehen. Es handelte sich um eine der größten Baustellen im Deutschen Reich. Allein zwischen Schopfheim und Säckingen waren zeitweise 1.300 Arbeiter im Einsatz. Kein Wunder, dass dieses Projekt tief in das Leben der Bevölkerung eingriff.

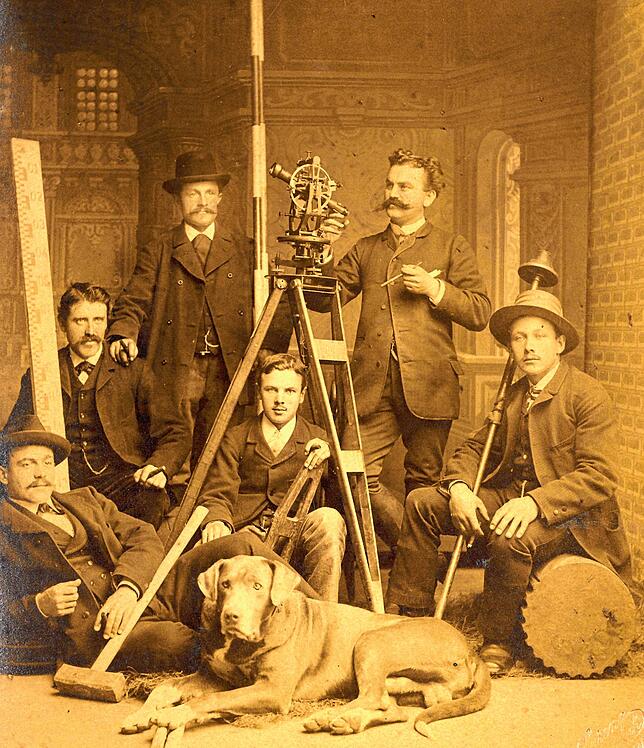

Wie – das erfahren wir aus bisher unbekannten historischen Quellen aus dem Brennet-Museumsarchiv. So hatte der gravierende Bau Folgen für den lokalen Arbeitsmarkt. Es mag ja sein, dass, wie Baudirektor August von Würthenau 1890 schrieb, „nur eine verschwindend kleine Zahl Einheimischer bei den eigentlichen Bauarbeiten beschäftigt war“ – trotzdem bekam die MBB damals den Arbeitskräftemangel zu spüren. Um Garne färben zu können, hatte die Firma 1888 in Brennet eine Färberei mit Bleicherei gebaut. Sie war für 30 Arbeiter vorgesehen.

Trotz intensiver Suche waren nicht genügend Kräfte aufzutreiben. Den Grund nannte Vorstandschef Carl August Hipp in einem Bericht von 1890: „Zur Zeit wird in der Färberei mit 15 Mann gearbeitet, sobald der Eisenbahnbau vorüber ist, hoffen wir mit der doppelten Anzahl wirken zu können.“ Der Eisenbahnbau zog somit Arbeitskräfte ab.

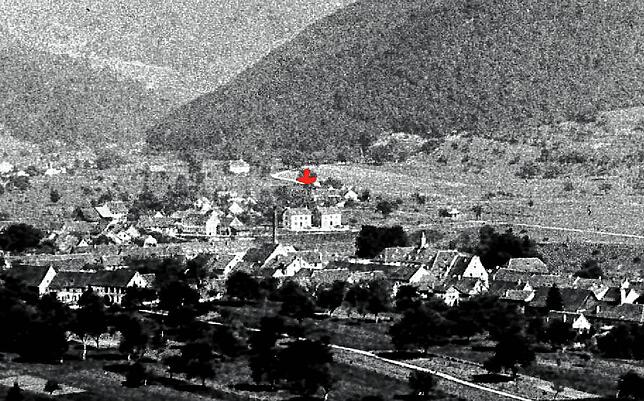

Schlimm waren die Auswirkungen für die Belegschaft der MBB. Da viele Bauarbeiter (Italiener, aber auch Bayern und Tiroler) nicht in Baracken, sondern in Privathäusern wohnen wollten, entstand ein ungeheurer Druck auf den Wohnungsmarkt. Die Mieten explodierten. Einfache MBB-Arbeiter gerieten in Not. Doch die Firma reagierte sofort auf die „Behausungs-Calamität“ (Hipp) und zwar „durch schleunige Erstellung von zwei weiteren Arbeiterhäusern auf eigenem Terrain neben dem Sternen in Wehr“. Es handelte sich um den ersten MBB-Hausbau nach Übernahme der Wehrer Weberei am 1. Juli 1888. Viele weitere Häuser sollten folgen.

Noch schlimmer war die Explosion der Lebensmittelpreise infolge der Versorgung der Bauarbeiter. Es drohte tatsächlich Hunger. Hart getroffen wurden jene Textiler, die keine Gärten besaßen. Wieder fand Carl August Hipp eine Lösung: „Der allzu großen Steigerung der Preise der Lebensmittel konnte teils durch größere direkte Bezüge und Überlassung zu den Anschaffungspreisen an die Arbeiter, teils durch Preis-Verträge mit Produzenten und Lieferanten erfolgreich begegnet“ werden. Die damalige MBB-Nothilfe wurde Tradition: Von nun an konnten Belegschaftsmitglieder durch Großeinkauf verbilligte Lebensmittel wie Kartoffeln und Obst von der MBB beziehen.

Doch die Wehratalbahn brauchte auch Vorteile. Es war kein Zufall, dass bei ihrer Einweihung am 20.5.1890 mit Joseph Raphael Schenz, Carl Krafft und Carl Majer ein Mitglied des Vorstands sowie zwei Aufsichtsräte der MBB Ansprachen hielten. Mussten früher zum Beispiel Baumwollgarne mit Pferdefuhrwerken von Brennet oder Schopfheim mühsam nach Wehr transportiert werden, so war nach dem Bau der Bahn der direkte Gütertransport möglich.

In einem Geheimbuch hat Carl August Hipp alle Garnlieferungen an die MBB zwischen 1888 und 1907 festgehalten. Allein 1890 bezog die Firma 612.621 Kilogramm Garn unter anderem von Spinnereien in Augsburg und Delmenhorst. Das waren circa 122 Eisenbahnwaggons. Etwa Zweidrittel davon gingen nach Wehr. Und diese Menge steigerte sich. Nach dem Erwerb der Spinnerei Hausen 1894 wurden zum Beispiel zwei Jahre später 857.105 Kilogramm allein aus Hausen über die Wehratalbahn nach Wehr und Brennet transportiert. Das waren circa 171 Waggons. Ohne die Bahn wäre die MBB nicht so schnell ein vollstufiger Betrieb mit Spinnerei, Weberei und Ausrüstung geworden. Durch den Anschluss an das Eisenbahnnetz erhielt die Industrialisierung Wehrs also den entscheidenden Impuls. Nicht nur die MBB, sondern auch die kleinen Firmen wie Neflin & Rupp, Herosé, Papierfabrik Lenz und die Färberei Hummel profierten von der Wehratalbahn. Ohne sie wäre Wehr wohl nie zur Stadt erhoben worden.