Wie sich die Zeiten ändern: Drei Seiten umfasst der Bebauungsplan der Universität Konstanz aus dem Jahr 1969, über 500 sind es im neuen Bebauungsplan. Martin Wichmann vom Umweltamt der Stadt Konstanz ist seit April 2011 mit dem Thema beschäftigt – nun wurde das Werk im Technischen und Umweltausschuss (TUA) des Konstanzer Gemeinderats präsentiert.

„Der Plan von 1969 ließ keinen Spielraum für eine Erweiterung der Uni“, sagt Martin Wichmann. „So eine Entwicklung hin zur Exzellenz war über 50 Jahre ja nicht absehbar.“ Die TUA-Mitglieder stimmten dem Antrag zu – hatten vor der Entscheidung im Gemeinderat jedoch noch ein paar Anmerkungen, Wünsche und Idee.

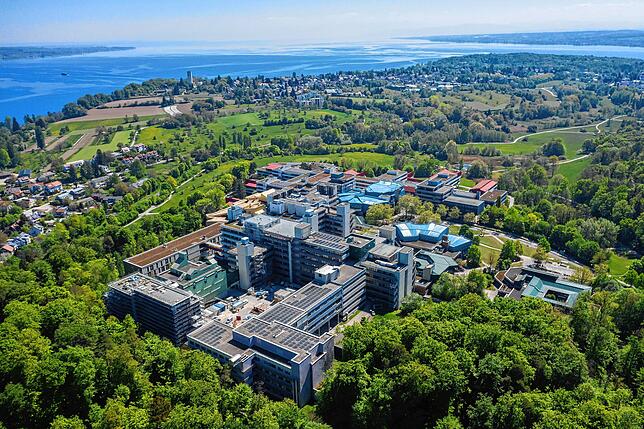

Der Campus war ursprünglich für 3000 Studierende vorgesehen. Bis heute hat sich die Zahl bei rund 11.300 eingependelt. 2300 Beschäftigte machen die Uni zum größten Arbeitgeberin der Stadt. Der Campus umfasst laut Angaben der Uni einen Komplex von 90.000 Quadratmetern, die Universität rechnet mit einem zusätzlichen Flächenbedarf von 55.000 Quadratmetern Nutzfläche beziehungsweise 120.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche bis 2060 durch Ausbau und Entwicklung insbesondere im Bereich der Forschung. Seit 2007 ist die Uni ununterbrochen Exzellent-Universität.

Im Mai 2019 wurde das Max-Planck-Institut (MPI) für Verhaltensbiologie in Konstanz gegründet. Im September 2020 folgte eine Finanzierungszusage vom Land in Höhe von 60 Millionen Euro für den Bau des MPI in Konstanz auf dem Areal der Universität.

Das neu gegründete Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie erforscht in enger Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz das kollektive Verhalten von Tiergruppen und globale Tierbewegungen (Schwarmverhalten). Das neue Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie entwickelte sich aus dem Standort Radolfzell des Max-Planck-Instituts für Ornithologie heraus und bildet nun ein eigenständiges Institut.

In drei Bauabschnitte sind gemäß Masterplan Erweiterungen im Westen des Campus, im Bereich um das Werkstattgebäude W und auf den Flächen der Parkplätze Nord und Süd vorgesehen. Zwischen 2022 und 2060 sollen die Bauabschnitte umgesetzt werden. Diese baulichen Entwicklungsflächen wurden laut Verwaltung im Rahmen des Masterplanverfahrens in Einklang mit den vorausgehenden Umweltprüfungen identifiziert.

Ein entscheidendes Kriterium sei dabei, Eingriffe in den hochwertigen Naturraum auf dem Gießberg so gering wie möglich zu halten. So seien laut Beschlussvorlage als Erweiterungsflächen vorwiegend Areale wie die erwähnten Parkflächen vorgesehen, die bereits asphaltiert beziehungsweise bebaut sind, sodass ein Großteil der neuen Baufläche auf bereits versiegelter Fläche entstehen wird.

Warum nur 40 Prozent Photovoltaik auf den Flachdächern?

Heiner Fuchs von der CDU wunderte sich: „Laut Plan kommen auf die Flachdächer nur 40 Prozent Photovoltaik-Anlagen“, sagte er. „Von jedem Häuslebauer werden 70 Prozent gefordert. Doch dann kommt das Land und überlegt sich jede Menge Ausnahmen.“ Er verlangte einen angemessenen Umfang.

Martin Wichmann entgegnete: „Das heißt mindestens 40 Prozent. Außerdem gibt es gute Gründe. Zum Beispiel, wenn ein Schornstein daneben steht.“ Gisela Kusche von der Freien Grünen Liste (FGL) ist der Meinung, „dass wir uns lächerlich machen mit diesen 40 Prozent. Das ist echt peinlich und deutlich zu wenig.“ Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn versprach: „Es ist angekommen. Wir analysieren die Dachlandschaft noch mal.“

Johann Hartwich von der FDP machte den Vorschlag, die täglich rund 2200 Fahrzeuge, die durch Wollmatingen an die Uni fahren, durch eine bessere Erschließung der Mainaustraße umzuleiten. Nina Röckelein von der FGL: „Ich möchte mal die ketzerische Frage nach einer Tram hoch zur Uni stellen. Ulm hat das doch auch geschafft.“

Der Unterschied zwischen 1969 und heute

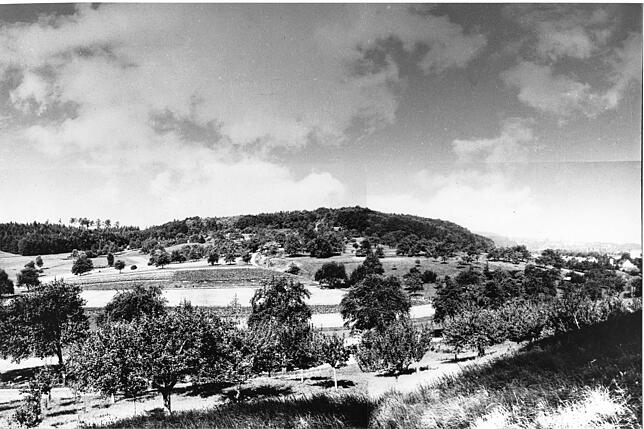

Und erneut Heiner Fuchs wunderte sich über den 500-seitigen Bebauungsplan, wo es 50 Jahre zuvor noch drei taten. „Wird dadurch eigentlich alles besser?“, fragte er mit süffisantem Unterton. Jürgen Wichmann entgegnete mit einem kleinen Blick auf grundsätzliche Unterschiede zwischen 1969 und heute: „Vor 50 Jahren waren dort oben Streuobstwiesen“, sagte er. „Heute würden wir sagen: Wie kann man da nur bauen?“