„Manchmal gab es einen ‚warmen Regen‘“, sagt Vera Hemm. Die Konstanzerin sitzt in ihrem Wohnzimmer im Konstanzer Stadtteil Paradies und erinnert sich an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. „Warmer Regen“ bezeichnete damals aber keineswegs Niederschlag. Der Ausdruck stand laut Vera Hemm in der Zeit der Lebensmittelknappheit von 1946 bis 1949 für ordentliches Essen.

Oft hätten Freunde und Verwandte ihren Eltern dann eine Nachricht mit jenen, magischen Worten geschickt. „Warmer Regen – das hat dann immer bedeutet, dass es jetzt etwas gab“, sagt sie heute. Woher das Essen kam war damals egal, danach fragte man nicht. Die Hauptsache war, es war da. Zu groß war der Hunger.

Eine Suppenkelle flüssiges Glück

Die Ur-Paradieslerin war damals bei einigen Schweizer Schülerspeisungen dabei, bei der viele Konstanzer Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg von Spenden des Nachbarlands aufpäppelt wurden. „Man hatte immer seinen kleinen Kübel dabei, in den man seine Suppe bekam“, sagt sie. „Da bekam man dann eine ganze Kelle drauf.“ Oft sei das Essen, meistens Suppen, zu dieser Zeit in der Turnhalle des Ellenrieder-Gymnasiums ausgegeben worden, erinnert sie sich.

Die Zeit damals war hart, die Kinder und auch die Eltern litten oft an Hunger, weiß Jürgen Klöckler, Leiter des Konstanzer Stadtarchivs. Die Schweizer Schülerspeisungen seien damals ein Phänomen gewesen, bei dem tausende Kinder, vor allem 5- bis 8-Jährige, von 1946 bis 1949 auf Initiative der Schweiz mit Lebensmitteln versorgt wurden.

„In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Nahrungsmittelknappheit, vor allem in der französischen Besatzungszone“, so Jürgen Klöckler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Südbaden sei damals auf Lebensmittel von außerhalb angewiesen gewesen und habe sich nicht selbst versorgen können. Aus den Regionen rund um Südbaden sei zu dieser Zeit aber zu wenig gekommen.

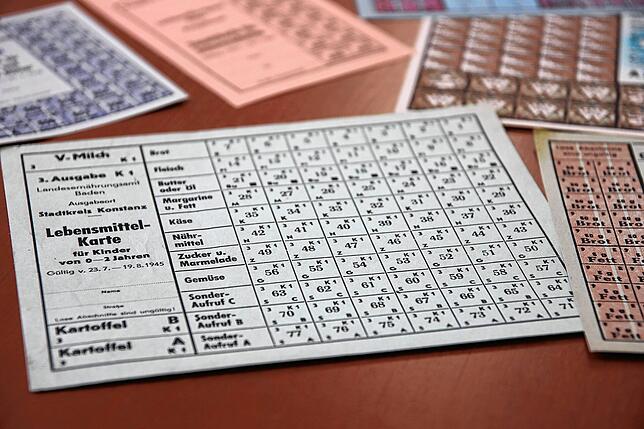

Damals wurden Lebensmittelkarten ausgeteilt, die die Vergabe von Waren regelten. Dabei erhielten verschiedene Gruppen unterschiedliche Karten, so beispielsweise Kleinkinder, stillende oder schwangere Frauen bis hin zum Schwerstarbeiter – alle mit unterschiedlichen Lebensmitteln und Kaloriensätzen auf ihren Karten. „Ohne diese Karten lief nichts“, erklärt Klöckler.

Die durchschnittlichen Rationen seien damals im Winter 1946 auf bis unter 800 Kalorien pro Tag gesunken. Laut Untersuchungen von Ärzten, deren Akten dem Stadtarchiv Konstanz vorliegen, nahmen in der Folge die Konstanzer Kinder im Zeitraum von Februar bis September 1947 im Schnitt 3,7 Kilogramm ab – für einen Kinderkörper, der sich im Wachstum befinden, ein dramatischer Gewichtsverlust. „Die Zeit von Februar bis Juli war damals die schlimmste Zeit, bis die neue Ernte kam“, so Klöckler.

Aufgrund der drastischen Situation im Nachkriegsdeutschland gab es damals auf Schweizer Initiative hin verschiedene Schülerspeisungen. „Im Frühjahr 1946 haben fast 5800 Konstanzer Kinder viermal wöchentlich an den Schülerspeisungen teilgenommen“, weiß Klöckler. Auf dem Speiseplan damals: Suppe. Diese bestand meistens aus Erben, Gerste oder Hafer. Die Ware wurde aus der Schweiz angeliefert und an einer von sechs Schulen jeweils „verkocht“.

Insgesamt seien in jenem Sommer ungefähr 240.000 Suppen an die Konstanzer Kinder verteilt worden. Das waren jeweils 300 Kalorien extra und „die Kinder waren dankbar für jede Kalorie“. Auch 1948 wurden laut den Aufzeichnungen im Stadtarchiv über 7000 Kinder an 62 Tagen mit insgesamt 18 Tonnen Lebensmitteln versorgt.

Für viele war dies wohl entscheidend, um keine Mangel- oder Fehlernährung samt Langzeitfolgen zu bekommen. Doch neben diesen Aktionen, für die sich hauptsächlich die Ostschweizerische Grenzlandhilfe verantwortlich zeigte, gab es auch Aktionen auf privater Basis. Dabei nahmen Familien bedürftige deutsche Kinder zeitweise bei sich auf, um sie zu verpflegen. Bei einem solchen Besuch gab es manchmal auch ein besonderes Highlight: Schokolade.

„Meine Eltern sind oft hungrig ins Bett“

Daran erinnert sich auch Vera Hemm. Schokolade sei damals etwas ganz besonderes gewesen – ebenso wie Bananen. „Bei meinem ersten Besuch in der Schweiz habe ich meine erste Banane gegessen“, sagt sie. „Ich wusste gar nicht, wie man die isst. Schließlich hatte ich noch nie eine gegessen.“ Sie sei damals sogar einmal über Weihnachten in der Schweiz, in St. Gallen gewesen, um sich „richtig satt essen zu können“. Sogar ein eigenes Zimmer habe sie dort gehabt. „Das war eine große Gabe“, weiß sie heute.

Bei einem Aufenthalt sei sie über ein halbes Jahr in der Schweiz gewesen. Danach sei sie „satt zurückgekommen“. „Meine Eltern sind damals aber oft hungrig ins Bett“, erinnert sie sich. Auch könne sie sich an die saure Milch von damals und den ständigen Hunger erinnern.

Doch auch denke sie daran, wie sich die Konstanzer gegenseitig unterstützten um durch diese Zeit zu kommen. Sie könne sich an viele freundschaftliche Dienste erinnern – manchmal in Form eines Sacks Kartoffeln oder anderem Gemüse. In den heutigen Zeiten wünsche sie sich den Grundgedanke der gegenseitigen Hilfe zurück, so Hemm. Und wann ist dieser passender, als zu Weihnachten. Dem Fest der Liebe – und der Verbundenheit zu unseren Nächsten.

Dieser SÜDKURIER-Artikel wurde erstmals im Jahr 2021 veröffentlicht und spiegelt den damaligen Informationsstand wider.