550 Millionen Euro für Wärmenetze, 430 Millionen für die Verkehrswende und 150 Millionen für Stromnetze. Weit über eine Milliarde Euro wird die Konstanzer Klimaneutralität am Ende kosten. Geld, das weder die Stadt noch die Stadtwerke haben. Zum Vergleich: Bis Ende 2026 will die Stadt insgesamt 56 Millionen Euro investieren.

Und das ist nur Konstanz. Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte schätzten 2023, dass von den kommunalen Unternehmen in Deutschland rund 600 Milliarden Euro investiert werden müssen, um das Klimaneutralitätszwischenziel im Jahr 2030 zu erreichen. Bereits in Folge 10 von „Klimaschutz – So wird‘s was“ hat der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt gesagt: „Wir können das nicht allein schaffen.“ Aber warum ist der Investitionsbedarf für Klimaschutz so hoch und woher soll das Geld kommen?

Investitionen sind notwendig

„Klimafreundliche Technologien sind oft kapitalintensiver“, erklärt Bjarne Steffen von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Dort leitet er die Forschungsgruppe für Klimafinanzierung. „Zwar fallen deutlich geringere laufende Kosten an als bei fossilen Kraftwerken, aber der Bedarf an Anfangsinvestitionen ist wesentlich höher.“ Zum einen müssen viele Kraftwerke erst noch gebaut werden und zum anderen seien neue Technologien in der Regel erst einmal teurer als alte.

Das dürfe Kommunen und kommunale Unternehmen aber nicht davon abhalten, diese Investitionen zu tätigen, so Steffen. „Einmal sind das Investitionen in Sektoren, die unabhängig von Klimaerwägungen notwendig sind. Wir brauchen sowieso Stromnetze, Wärmeversorgung und Verkehrsinfrastruktur. Außerdem sind die Klimaschäden einfach wesentlich höher als die Vermeidungs-Investitionen, sollte der Klimawandel ungehindert weitergehen.“

Private Investoren bringen Kapital und Wissen

Klassischerweise finanzieren deutsche Kommunen ihre Investitionen zu rund 80 Prozent aus Eigenmitteln. Der Klima-Sachverständigenrat Baden-Württemberg schreibt in einer Erklärung zur Finanzierung von kommunaler Klimaneutralität: „Darüber hinaus können zwar öffentliche Haushalte und Finanzierungsinstitute Beiträge leisten, es müssen aber angesichts der enormen Investitionsvolumina auch private Investoren für die Finanzierung gefunden werden.“

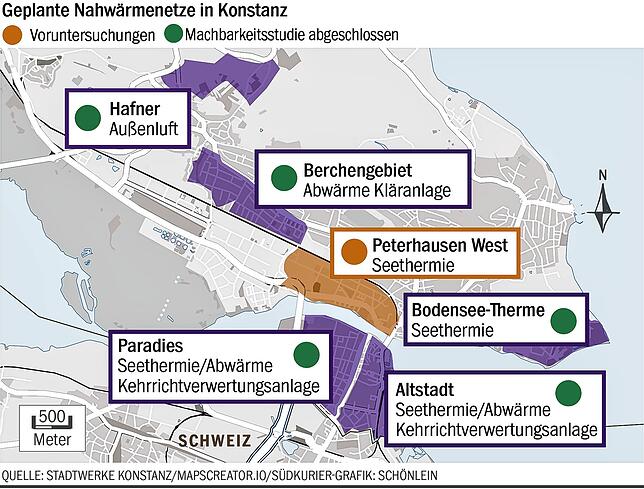

So wie die Stadtwerke Konstanz für den Bau und Betrieb ihres ersten Nahwärmenetzes im Bereich der Bodensee-Therme einen privaten Investor gefunden haben. 50:50 teilen sie sich die Kosten sowie den zukünftigen Gewinn des Wärmenetzes mit dem Essener Energiekonzern Iqony. „Es ging aber nicht nur um das Kapital von Iqony, sondern vor allem um deren Know-how. Wir wollen dieses Know-how auch bei uns im Unternehmen sukzessive aufbauen. Das geht aber nicht von einem Tag auf den anderen“, sagt Appel, einer der Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz.

Ein Puzzle aus Finanzierungsmodellen

Das Wärmenetz an der Bodensee-Therme macht aber nur 20 Millionen von den 550 Millionen für alle fünf Wärmenetze aus. „Für solche Summen reicht ein einzelnes Modell der Finanzierung nicht aus“, sagt Appel. „Man braucht einen Mix aus verschiedenen Finanzierungsinstrumenten wie Eigen-, Mezzaninen- und Fremdkapital sowie Fördermittel – wie einzelne Puzzlebausteine in einem Puzzle, die unterschiedlich groß sind und zusammenpassen müssen.“

Fremdkapital aufzunehmen, geschieht klassischerweise über Kredite von Banken oder Förderbanken wie der KfW. Nur ging das in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so leicht wie früher. „Als Stadtwerke können wir nicht mehr einfach zu einer Bank gehen und sagen: ‚Wir haben hier 20 Millionen, macht da mal 100 draus‘“, sagt Gordon Appel. „Stadtwerke stellen aus Bankensicht, spätestens seit Beginn der Energiekrise, ein gewisses Risiko dar.“

Bürgerinnen und Bürger können Geldgeber sein

Also müssen andere Quellen für Fremdkapital gefunden werden. „Ich glaube, es wäre eine Riesenchance für Konstanz, wenn man die Bürgerinnen und Bürger als Investoren gewinnen könnte“, sagt Bene Müller. Er sitzt im Vorstand von Solarcomplex. Das Unternehmen aus Singen baut das Nahwärmenetz in Dingelsdorf und Wallhausen.

Als „Bürgerunternehmen“ hat Solarcomplex sein Eigenkapital aus dem Verkauf von Aktien an Bürger eingenommen. Bis heute rund 43 Millionen Euro. „Man könnte festverzinsliche Wertpapiere ausgeben. Genussrechte haben wir auch gemacht. Verzinst mit 2,5 oder drei Prozent. Ich bin mir sicher, da würden die Leute investieren“, meint Müller.

Stadtwerke wünschen sich Investitionsfonds

„Bürgerfinanzierung kann vor allem im Bereich erneuerbarer Energien eine attraktive Möglichkeit sein“, sagt ETH-Forscher Bjarne Steffen. Diese seien wirtschaftlich so rentabel, dass für das bereitgestellte Kapital der Bürgerinnen entsprechende Zinsen gezahlt werden können. „Bürgerfinanzierung kann auch helfen, die Akzeptanz vor Ort zu steigern, weil dadurch die direkten Anwohnerinnen ein finanzielles Interesse haben“, glaubt Steffen.

In einem kleineren Rahmen von bis zu einer Million Euro haben die Stadtwerke das auch schon zweimal gemacht, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu finanzieren. „Das ist auf jeden Fall ein Baustein“, sagt Gordon Appel. „Was uns auch sehr helfen würde, wäre, wenn die Regierung wie angekündigt einen Investitionsfonds zur Vergabe von Eigen- und Fremdkapital auflegen würde und Instrumente zur Absicherung von Bankdarlehen in Form von Bürgschaften entwickelt.“

Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt geht davon aus, „dass in den nächsten Monaten die großen Banken auf uns Kommunen und Stadtwerke zukommen werden. Mit Angeboten, wie man privates Kapital auch als Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Mittel in diese kommunalen Investitionen kriegen kann.“

Auch der Staat muss kräftig investieren

Die möglicherweise tragendste Säule der Klimaschutzfinanzierung sind aber Förderungen von EU, Bund und Ländern. „Förderungen sind ein sehr wichtiges Element“, sagt Gordon Appel. „Sie können die Investitionskosten von Wärmenetzen zu 35 bis 40 Prozent decken.“

Nicht nur, um Förderungen bereitzustellen, muss der deutsche Staat massiv in den Klimaschutz investieren, wenn er seine Klimaziele erreichen will. Einer Studie der Agora Thinktanks zufolge rund 100 Millionen Euro im Jahr.

„Ob man das über Sondervermögen macht oder die Schuldenbremse aufhebt und die Nettoneuverschuldung erhöht, ist im Endeffekt egal“, sagt ETH-Forscher Bjarne Steffen. „Beides sind letztlich Mechanismen, um die Staatsverschuldung zu erhöhen.“

Sondervermögen bieten jedoch den Vorteil, dass sie zweckgebunden sind, so Steffen. „Wenn die Staatsverschuldung signifikant erhöht wird, ist es wichtig, dass die Investitionen zukünftigen Generationen zugutekommen. So, wie das bei Klimaschutz-Investitionen der Fall ist.“