Es war eine Zeit, die Radolfzell prägte – und nachhaltig veränderte: 1974 und 1975 stießen die heutigen Ortsteilen zur Kernstadt und sorgten dafür nicht nur für einen enormen Zuwachs von rund 16.700 auf etwa 25.000 Einwohner, sondern eine mehr als siebenmal so große Gemarkungsfläche wie zuvor.

Für die Ortsteile brachte das zum Teil wichtige Infrastrukturen und Radolfzell konnte schließlich auch die Voraussetzungen für eine große Kreisstadt erfüllen. Doch ganz so reibungslos liefen die Eingemeindungen nicht ab, zum Teil wurde lange gerungen – und der Zusammenschluss auch deutlich abgelehnt.

Anordnung von oben

Begonnen hatte alles mit einer Verordnung von oben – nämlich dem „Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden“, das vom Landtag verabschiedet wurde und 1967 die Gemeindereform einleitete. Durch Eingemeindungen und Zusammenschlüsse sollte die Gesamtzahl der eigenständigen Gemeinden im Land deutlich reduziert werden.

Um Anreize zu schaffen, versprach die Landesregierung Gemeinden, die sich bis 1973 freiwillig eingemeinden ließen, Sonderzuschüsse. Auch in den heutigen Radolfzeller Ortsteilen begannen daraufhin die Diskussionen um mögliche Zusammenschlüsse – zum Teil auch mit anderen Gemeinden. „Den Dörfern war in der Regel klar, dass sie nicht in der Lage waren, die bisherige Selbstständigkeit fortzuführen“, sagt Rüdiger Specht, Leiter des Radolfzeller Stadtmuseums.

Anreize überzeugen nicht

Die Skepsis gegenüber eines Zusammenschlusses mit Radolfzell ausräumen konnten die Versprechungen jedoch in vielen Fällen nicht. Von „Zwangseingemeindung“ ist zum Beispiel Anfang in einem SÜDKURIER-Bericht 1972 aus einer Bürgerversammlung in Liggeringen zu lesen und von Bedenken, „dass das Selbst- und Mitbestimmungsrecht trotz Ortsverfassung weitgehend verlorengehe und in die Pro-Kopf-Verschuldung miteinbezogen würde“ in Güttingen. In Bürgeranhörungen stimmten in Markelfingen und Liggeringen im Februar 1972 noch die deutlichen Mehrheiten gegen eine Eingemeindung.

Hermann Leiz, heutiger Ortsvorsteher aus Liggeringen, erinnert sich an die damalige Stimmung im Ort, die er als junger Mann wahrgenommen habe. Es habe Verlustängste gegeben und den Unwillen, den Liggeringer Gemeindewald an die Stadt als Ganzes abzugeben. Hinzugekommen sei, dass nur wenige Menschen aus älteren Generationen sich mit Radolfzell identifiziert hätten und dass die eigene Gemeinde in seiner Wahrnehmung als intakt empfunden worden sei – also keine Not bestand, die Eigenständigkeit aufzugeben.

Brautgeschenke für die Ortsteile

Dennoch kam es schließlich im Jahr 1974 zu einer freiwilligen Eingemeindung von Markelfingen, Möggingen, Liggeringen und Stahringen. Wie aus einem SÜDKURIER-Bericht vom 7. Juni 1973 hervorgeht, hatte das Land insgesamt 3,3 Millionen D-Mark versprochen, die Stadt selbst hatte eine Verdoppelung des Betrags aus eigenen Mitteln versprochen. Neben anderen Zusagen, die in den Eingemeindungsverträgen festgehalten wurden erhielten die vier neuen Ortsteile dadurch unterschiedliche Brautgeschenke. „Sie haben alle was gekriegt“, berichtet der Museumsleiter.

Doch auch das ging nicht immer reibungslos über die Bühne. „Es gab zwei Lager, die fast schon miteinander gekämpft haben“, erinnert sich so Hermann Leiz an die Situation in Liggeringen. Das Problem: die Art des Brautgeschenks, das Liggeringen von Stadt und Land erhalten sollte. Ein Teil der Bürger sei für eine Mehrzweckhalle gewesen, der andere habe sich ein Schwimmbad gewünscht. Dieses wurde auch schon geplant, laut einem SÜDKURIER-Bericht aus dem September 1973 sollte schon 1974 mit dem Bau begonnen werden.

Umgesetzt wurden die Pläne allerdings nie, stattdessen erhielt Liggeringen die Litzelhardthalle, die in diesem Jahr saniert wird. In Markelfingen wiederum wurde die Markolfhalle gebaut, so Rüdiger Specht, in Möggingen ein Sportplatz sowie eine Erweiterung des Friedhofs und der Turnhalle und in Stahringen sei etwa die Turnhalle ausgebaut und die Wasserversorgung auf der Homburg sichergestellt worden.

Festhalten an der Unabhängigkeit

Doch auch wenn Radolfzell 1974 bereits um vier Ortsteile gewachsen war, fehlten noch Böhringen und Güttingen. Die Bürger hatten dort 1973 und 1974 deutlich gegen eine Fusion mit der Stadt gestimmt. Wie Rüdiger Specht erzählt, habe Güttingen stattdessen lange versucht, mit Möggingen und Stahringen eine Verwaltungsgemeinschaft zu gründen. Nachdem dies scheiterte, wurde schließlich doch noch der Eingliederungsvertrag mit Radolfzell ausgehandelt.

Böhringen wiederum habe lange geglaubt, zwischen Radolfzell und Singen als eigenständige Gemeinde weiter zu existieren, sagt Rüdiger Specht. Das habe an der besonderen Situation im Ort gelegen, der auch heute noch der bevölkerungsreichste Ortsteil Radolfzells sei. „Böhringen war finanziell über die Einnahmen aus dem Kiesabbau gut aufgestellt“, erklärt Specht. So habe die Gemeinde auch schon vor der Eingemeindung genug Geld gehabt, um sich eine Mehrzweckhalle zu bauen. Gegen die Anordnungen des Landes habe sich Böhringen aber trotzdem nicht wehren können, so der Museumsleiter. Ebenso wie Güttingen kam die Gemeinde also im Januar 1975 zu Radolfzell.

Ein „Augenblick der Trauer“

Dass die Hochzeit jedoch in den Ortsteilen nicht unbedingt Anlass zur Freude war, davon zeugen die Aussagen von Franz Schanz und Hans Nägele, die bis dahin Bürgermeister von Böhringen und Güttingen gewesen war.

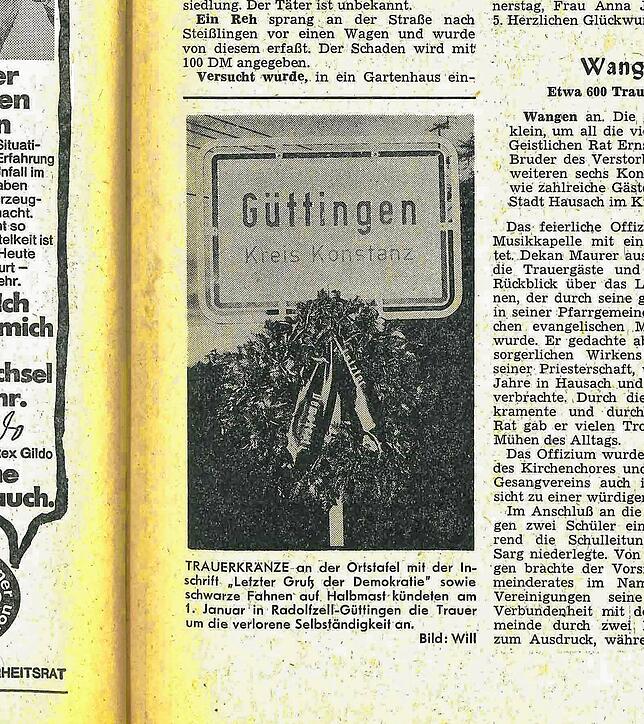

Die Vertragsunterzeichnung sei „kein Feiertag oder Freudentag“ gewesen, zitiert der SÜDKURIER im November 1974 Schanz, und Hans Nägele habe im Juni 1974 den Moment als „keinen Augenblick der Freude, sondern der Trauer“ bezeichnet. Am 1. Januar 1975 ließen Güttinger an ihren Ortsschildern sogar Trauerkränze mit der Aufschrift „Letzter Gruß der Demokratie“ anbringen – gleichzeitig wehten schwarze Fahnen auf Halbmast.

Eigenständigkeit zum Teil erhalten

Und heute? „Ganz objektiv gesehen, war das durchaus sinnvoll“, urteilt Rüdiger Specht zu den Eingemeindungen. Denn die Anforderungen, die mit der Zeit an die Verwaltungen gestellt wurden, hätten zugenommen. „Das kann eine Dorfverwaltung nicht leisten.“ Und in den Ortsteilen gebe es auch noch immer „eine gewisse kulturelle und gesellschaftliche Eigenständigkeit“. Allerdings sei zum Teil in den Ortsteilen noch die Tendenz spürbar, „dass man Entwicklungen, die man als negativ aufgefasst hat, der Eingemeindung zuzuschreiben“ – dabei seien zum Beispiel Geschäftsschließungen einem allgemeinen ländlichen Strukturwandel zuzuschreiben.

Auch Hermann Leiz sieht die Eingemeindung im Rückblick als richtig an. Die Stadt Radolfzell bemühe sich heute um eine Gleichbehandlung der Ortsteile, empfindet er – „wobei das nicht immer gelingt“.