Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, besser bekannt als Nagra, spricht von einem Jahrhundertprojekt. Dies ist stark untertrieben. Denn eher handelt es sich um ein Jahrmillionenprojekt. Eine Million Jahre lang nämlich soll das Tiefenlager, das die Nagra bis 2050 auf den Weg bringen will, die atomaren Abfälle der Schweiz sicher verwahren.

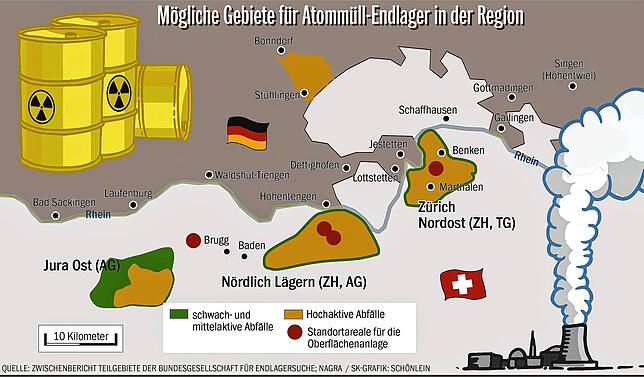

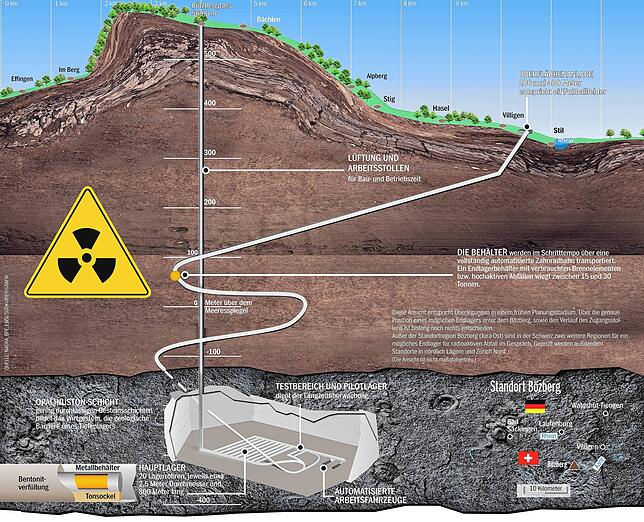

Neben Technik soll vor allem eine natürliche Barriere viele 100.000 Jahre für Sicherheit sorgen: der Opalinuston. In der zur Anlage eines Endlagers notwendigen Tiefe und Mächtigkeit kommt dieses Gestein in der Schweiz unmittelbar südlich der Grenze zu Deutschland vor, am Bözberg, nördlich des Lägern und im Zürcher Weinland.

Die Vermessung des Untergrunds

Zunächst wurde der Untergrund hier 2015 bis 2017 3D-seismisch vermessen. 2019 begonnene Bohrungen sollen letzte Erkenntnisse liefern, in welchem dieser drei Gebiete das atomare Endlager am besten platziert werden soll. Die Tiefbohrkampagne nun so gut wie abgeschlossen, im Herbst will die Nagra ihren Standortvorschlag öffentlich machen.

Was haben die neun bis zu 1370 Meter tiefen Bohrungen in den ehemaligen Grund des Jurameeres ergeben? Mit den 6000 jeweils ein Meter langen unterarmdicken Bohrkernen wurden Teile eines uralten Korallenriffs zutage befördert, Reste eines drei Meter langen krokodilähnlichen Pelagosaurus – vor allem aber Unmengen gleichförmigen Drecks in Form von dichtem Ton.

Diese geologisch extrem uninteressante Gesteinsformation war genau das erhoffte Ergebnis: „175 Millionen Jahre (gepflegte) Langeweile“, beschreibt die Nagra die herausragende Eigenschaft des Opalinustons. Denn nach den Tiefenbohrungen sei ohne Zweifel klar, dass sich an den untersuchten Standorten seit rund 200 Millionen Jahren geologisch keine großen Veränderungen ergeben hätten, erklärte Nagra-CEO Matthias Braun am 8. März in Windisch vor Journalisten.

Nur wenn man über einen solch langen Zeitraum bescheid wisse, könne man die kommende Million Jahre solide geologischprognostizieren. „Die Bohrungen haben bestätigt, dass sich alle drei Regionen für ein Tiefenlager eignen“, so Braun.

Aus vielerlei Gründen gilt der auch im Bereich des süddeutschen Jura vorkommende Opalinuston Geologen als besonders gut geeignet, um ein atomares Tiefenlager aufzunehmen. Das durch Meeresablagerungen entstandene Sedimentgestein besitzt über lange Zeiträume hinweg gute Abdichtungs- und Isolationseigenschaften auch gegenüber Wasser. Es verschließt mögliche Risse aufgrund seiner hohen Plastizität von selbst. Allerdings leitet Opalinuston Wärme schlecht und widersteht höheren Temperaturen nicht.

Die Schwäche des Gesteins

Dies ist seine große Schwäche als Wirtsgestein für ein Endlager. Denn hochaktiver Atommüll ist noch über hunderttausende Jahre hinweg stark radioaktiv und entwickelt selbst beim Nachzerfall noch Wärme. Deshalb muss er vor dem Einbringen in ein Tiefenlager 30 bis 40 Jahre lang abklingen, was in der Schweiz im fünf Kilometer südlich von Waldshut-Tiengen gelegenen Zwischenlager Würenlingen erfolgt.

Die meisten Geologen hatten Opalinuston als mögliches Wirtsgestein lange nicht auf ihrer Liste. Deutschland zum Beispiel setzte bei seinem Endlagerkonzept zunächst auf Steinsalz. Dieses aber hat den großen Nachteil der Wasserlöslichkeit.

Die Schweiz hingegen favorisierte, wie weltweit zahlreiche andere Länder auch, zu Beginn den vollkommen wasserunlöslichen dafür aber rissgefährdeten Granit. Ob Opalinuston, Steinsalz oder Granit: Jedes der drei Gesteine hat als Endlagerstätte radioaktiver Substanzen Vor- aber auch Nachteile.

Nicht der erste Anlauf

1993 schlug die Nagra nach der Prüfung von 20 möglichen Standorten vor, im Wellenberg im Kanton Nidwalden ein Endlager einzurichten. Doch lehnten dies die dortigen Stimmbürger 1995 bei einem kantonalen Volksentscheid ab.

Als Regierung und Parlament einen neuen Anlauf zur Bestimmung eines Standorts für ein Atomendlager nahmen und 2008 den Sachplan geologische Tiefenlager beschlossen, wurde dort zwar auch der Wellenberg als möglicher Standort aufgenommen. 2018 endete die zweite Etappe des Sachplans aber mit dem Ergebnis, nur noch die Opalinuston-Gebiete Jura Ost (Bözberg), Nördlich Lägern und Zürich Nordost (Zürcher Weinland) vertieft auf ihre geologische Eignung als Standort für ein atomares Endlager zu untersuchen.

Die jetzt abgeschlossenen Tiefenbohrungen sind bereits Teil der dritten Etappe des Sachplanverfahrens, in dem diesen Herbst der endgültige Standort benannt und dann bis 2030 vom Parlament bewilligt werden soll. Mit dem Beginn des Baus wird nach dem jetzigen Zeitplan für ein Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle 2045, für ein Lager für hochaktive Abfälle 2049 gerechnet, mit der Inbetriebnahme 2050 beziehungsweise 2060.

Informationen zu Schweizer atomaren Tiefenlager

Ziel des Sachplanverfahrens sei es, so Monika Stauffer vom Schweizer Bundesamt für Energie (BFE), vor allem einen sicheren, aber auch einen von der Bevölkerung akzeptierten Standort für ein Endlager zu finden.

Die Suche begann mit einer weißen Karte. Zunächst wurden jene Gebiete ausgeschlossen, die aus bestimmten Gründen besonders ungeeignet waren – etwa weil dort geologische Störungszonen verlaufen, Erdbeben drohen oder Bergbau betrieben wird. Dann wurden Schritt für Schritt anhand weiterer wissenschaftlicher Kriterien das für ein Endlager infrage kommende Gebiet immer weiter fokussiert. Begleitet wurde dieser Prozess durch politische Schritte.

Ganz zu Beginn einigten sich Bund und Kantone darauf, dass kein Kanton ein Endlager auf seinem Territorium durch eine kantonale Abstimmung verhindern können soll, so wie dies 1995 geschehen war. Allenfalls wird es am Ende des Sachplanverfahrens nach dem positiven Entscheid des Parlaments eine gesamtschweizerische Volksabstimmung geben.

Wer redet noch mit?

Um die Akzeptanz für ein Tiefenlager vor Ort zu erhöhen, wurden 2011 in allen drei noch verbliebenen möglichen Standortgebieten sogenannte Regionalkonferenzen gebildet. Diesen gehören Vertreter von rund 200 betroffenen Gemeinden und Verbänden an – auch aus der unmittelbar angrenzenden deutschen Nachbarschaft.

Die Regionalkonferenzen haben zwar nur ein äußerst begrenztes Mitspracherecht, allerdings betrifft dies auch die wichtige Frage der Platzierung der Außenanlage.

Und was passiert an der Oberfläche?

Das eigentliche Endlager wird mehrere hundert Meter unter die Erde liegen und unsichtbar sein. In Empfang genommen und in die Stollen gebracht werden die ausrangierten Brennelemente sowie die schwach- und mittelaktiven Abfälle in einer Oberflächenanlage.

Die bis zu 140 Tonnen schweren Behälter mit dem hochaktiven Müll aus dem Zwischenlager Würenlingen können aber nicht einfach für die nächste Jahrmillion in den Schacht des zukünftigen Tiefenlagers geschoben werden. Dafür sind die Castoren zu groß. Ihr Inhalt muss vor der Endlagerung in kleinere Behälter umgepackt werden.

Weil die hochradioaktiven Elemente bei diesem Vorgang für einige Zeit von keiner Schutzhülle umgeben sind, erfolgt dies in der Heißen Zelle, einer hochgesicherten Verpackungsanlage. Vor der nächsten Million Jahre Langeweile stehen also durchaus noch einige Momente Spannung.

Weitere Artikel zur Endlager-Standortsuche in der Region:

- Könnte der Landkreis Waldshut von zwei Atommüll-Endlagern eingekesselt werden? Oder wäre nicht sogar ein gemeinsames Endlager mit der Schweiz denkbar?

- Juli 2021: Wohin mit dem Atommüll? Diskussion über Verantwortung, Beteiligung und Sicherheit bei der Endlagersuche

- Mai 2021: Für ein deutsches Atommüll-Endlager ist auch im Kreis Waldshut ein potenzielles Gebiet ausgewiesen. Hier erfahren Sie mehr dazu.

- Januar 2021: Das Kristallingestein im Schwarzwald könnte sich für ein atomares Tiefenlager eignen. Deshalb kommt auch das Gebiet um die Gemeinden Bonndorf und Stühlingen für ein Atomendlager in Frage.

- Juli 2020: Auf der Suche nach einem Atom-Endlager in der Schweiz: Die Bohrungen im Zürcher Weinland sind vorerst abgeschlossen.