Es hört sich an, als liege die Antarktis nebenan. Als Julia Gutting um 8 Uhr per Satellitentelefon anruft, klingt ihre Stimme klar und so nah, als sitze sie im Nachbarhaus und nicht fast 14.000 Kilometer entfernt auf der deutschen Neumayer-Station III in der Antarktis. Bei ihr ist es erst 6 Uhr, ihr Thermometer zeigt minus 25,6 Grad.

In der letzten Zeit ist es merklich kälter geworden, vor drei Wochen zeigte das Thermometer um diese Zeit noch minus 15 Grad. „Der kälteste Monat ist meist der August“, sagt die 45-Jährige. „Unsere Vorgänger hatten bis zu minus 49 Grad.“ Seit Mitte November leitet die Ärztin aus Ravensburg die deutsche Forschungsstation, die vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven betrieben wird – und ist dort Stationsärztin.

Als sie ankam und ein kleines Flugzeug sie von der 250 Kilometer entfernten Troll-Station der Norweger zur Neumayer-Station brachte, sah sie von oben zunächst nur endloses Weiß. „Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts die Station auf. Die gibt es ja wirklich, dachte ich. Das war sehr unwirklich“, erinnert sie sich.

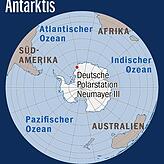

Neumayer-Station III in der Antarktis

Julia Gutting hat in Freiburg, im finnischen Kuopio und in Konstanz studiert. Seit mehr als 13 Jahren arbeitet sie an der Oberschwabenklinik, zuerst in der Allgemeinchirurgie, später in der Anästhesie. Die Klinik stellte sie für zwei Jahre frei.

Im Notfall auf sich allein gestellt

Ihr Alltag in Ravensburg hat allerdings nur wenig mit ihrem neuen Alltag in der Antarktis zu tun. Jetzt kann sie sich die Zeit selbst einteilen. Auf der Station gibt es eine Klinik, aber weder Arzt-Kollegen noch Pflegepersonal. Sie ist für alle medizinischen Angelegenheiten im Team zuständig, Operationen inbegriffen.

Zur Verantwortung für die Kollegen kommen die Isolation, die extreme Kälte und Stürme mit Windgeschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern. Im Notfall ist sie als Ärztin auf sich allein gestellt.

14 Monate im ewigen Eis

14 Monate wird sie bleiben – bis Januar 2026. Die sogenannten Sommergäste, über 40 Forscher und Techniker, die bei ihrer Ankunft noch auf der Station waren, sind abgereist. Zusammen mit ihr sind jetzt noch acht Kollegen auf der Station, alle zwischen 25 und 45 Jahre alt: Zwei Geophysiker, ein Meteorologe, ein Luftchemiker, zwei Techniker, ein IT-Spezialist, Funker und ein Koch.

Für die Ärztin hat sich ein Traum erfüllt. Einst überlegte sie, Biologie zu studieren. Neugierig und fasziniert von Expeditionen, auch von kälteren Gebieten, vom Meer, war sie mit Orcas in Norwegen schnorcheln. „Als ich vor Jahren die Ausschreibung der Antarktis-Stelle sah, dachte ich: Da bewirbst du dich eines Tages. Weil ich keine Kinder habe, habe ich die Möglichkeit dazu“, erinnert sie sich.

Bei Zahnarzt hospitiert

Als die Fachärztin für Viszeralchirurgie, also Bauchchirurgie, den Facharzt in Anästhesie machte, war für sie der richtige Zeitpunkt gekommen. Monate vor dem Abflug lernte sie das Team kennen, hospitierte über Wochen in einer Klinik in Bremerhaven und bei einem Zahnarzt. Eine Zahnfüllung musste sie bereits machen, aber sie ist froh, wenn ihr eine Wurzelbehandlung erspart bleibt. „Es ist gar nicht so einfach, die Wurzelkanäle zu finden“, sagt sie.

Kleinere Verletzungen bei ihren Kollegen musste sie bereits nähen, einen Blinddarm oder Leistenbruch gab es zum Glück noch nicht. Telefonisch könnte sie sich in der Klinik in Bremerhaven im Zweifel Rat holen. Aber wie kann man allein operieren?

Zugeschaltete Kamera bei OP

Die Kollegen in der Klinik könnten dann per zugeschalteter Kamera den Narkose-Monitor von Deutschland aus überwachen, während sie sich auf die OP konzentrieren kann. Schlecht wäre es, wenn ihr selbst etwas zustieße. Aber damit hat sie sich auseinandergesetzt: „Nicht nur das Jahr in der Antarktis ist vergänglich, sondern auch das Leben.“

Wenn sie aus dem Fenster schaut, erstreckt sich vor ihr die flache Weite der Eiswüste bis auf die nur wenige Kilometer entfernte Atka-Bucht und die Eisberge.

Vor einigen Wochen sah sie an manchen Tagen das Meer glitzern, jetzt ist alles zugefroren. Kein Schiff und kein Flugzeug erreicht sie mehr. Eine Landung wäre bei den starken Stürmen unmöglich. Seit 22. Februar sind sie auf sich allein gestellt.

Zuvor, sagt sie, hatte sie großen Respekt davor, so isoliert von der Außenwelt zu sein. „Jetzt fühlt es sich gar nicht so extrem an“, sagt sie. Durch die Arbeit tritt eine Art Routine ein, und der Tag wird strukturiert.

Woran wird geforscht?

Morgens beantwortet sie den E-Mail-Verkehr der Station, schickt Berichte nach Bremerhaven zum Alfred-Wegener-Institut. Sie frühstückt meist mit dem Technik-Team, die anderen Wissenschaftler kommen später dazu. Tagsüber geht jeder seiner Arbeit nach, doch alle treffen sich zum Mittagessen um 12 und um 18 Uhr zum Abendessen.

Regelmäßig nimmt sie ihren Kollegen Blut ab, das sie zentrifugiert und einfriert. „In Zusammenarbeit mit der Charité und der LMU München untersuchen wir, wie der isolierte Aufenthalt in der Antarktis auf das Immunsystem wirkt.

„Hier gibt es keine Viren. Deshalb werden wir auch nicht krank“, sagt sie. „Untersucht wird, ob das Immunsystem dadurch runterfährt, weil es nichts zu tun hat. Oder ob es sensibler reagiert, weil es schon auf kleinere Angriffe reagiert.“

Außerdem misst sie, ob und wie sich das 3-D-Sehvermögen des Teams durch den Blick in die dauerweiße, konturlose Wildnis ändert. Ihr Kollege, der Meteorologe, lässt jeden Tag für Messungen der Treibhausgase einen Ballon vom Dach der Station aufsteigen.

Julia Gutting macht Brandschutzübungen mit den Kollegen und kontrolliert das Trinkwasser auf Keime. Auch die Röntgengeräte muss sie regelmäßig überprüfen, damit sie funktionieren, wenn sie gebraucht werden. Einmal im Monat gibt es eine testweise Schalte zu ihren Kollegen in die Klinik nach Bremerhaven, um zu prüfen, ob alle Systeme im Notfall laufen. Die Ärztin wirkt, als ruhe sie in sich.

Eingepackt wie ein Marsmännchen

Draußen schlagen ihr klirrende Kälte und bald immer stärkere Stürme entgegen. Julia Gutting hört nur das Knirschen ihrer eigenen Schritte im Schnee. Sonst nichts. Sie trägt zwei paar Handschuhe und mehrere Schichten aus Thermounterwäsche, Hose, Fleece-Jacke und Pullover unter dem Ganzkörperoverall. Eine dicke Haube schützt Kopf und Gesicht, eine Skibrille die Augen.

„Man kann sich schon noch bewegen, aber mit jeder Schicht mehr wird es schwieriger“, lacht sie. „Wenn man länger draußen ist, kann man Wärmepakete in Schuhe und Handschuhe packen, die bis zu sechs Stunden halten“.

Julia Gutting kontrolliert auch die Trassen, die sie mit den Schneemobilen befahren. Je näher diese der Küste kommen, desto größer ist auch die Gefahr, dass das Eis bricht. Im Umkreis von 1,5 Kilometern um die Station kann sie allein unterwegs sein, entfernt sie sich weiter, muss sie jemand begleiten. Alle sind mit GPS- und Funkgeräten ausgerüstet.

Sobald das Meereis wieder zugefroren ist, werden die Messungen, wie dick es ist, wieder aufgenommen.

15 Pinguineier werden untersucht

Dann sammelt Julia Gutting auch 15 Pinguineier ein. Die Tiere brüten bei bitterster Kälte auf dem Meereis. Da das Kaiserpinguin-Weibchen die Kolonie über den Winter verlässt, übergibt es das Ei seinem Partner, der es auf seinen Füßen mit einer Hautfalte bedeckt.

„Wir nehmen nur die Eier, die bei der Übergabe verloren gehen und die die Pinguine sofort aufgeben.“ Sie werden später auf Schalendicke und mögliche Schadstoffe in der Schale untersucht.

Die Ärztin ist begeistert von den Tieren: Sie hat eine Kolonie von 30.000 Kaiserpinguinen gesehen, die ihre Kollegen aus der Luft gezählt haben. Bis vor Kurzem kamen sie noch bis an die Station heran. Wenn sie ihr Federkleid wechseln, sind sie an den Containern besser vor Stürmen geschützt.

Die Ärztin und ihr Team sollen 30 Meter Abstand zu den Tieren halten, um sie nicht zu stören. „Meist halten die Pinguine sich aber nicht dran“, sagt sie und lacht. „Sie sind sehr neugierig und kommen oft viel näher. Sie haben keine Angst, denn an Land haben sie ja keine natürlichen Feinde“. Auch Robben hat sie gesehen.

Die 45-Jährige staunt über die Kräfte der Natur und ist jede freie Minute draußen, saugt alles in sich auf: So brach vor einigen Wochen das Meereis auf und nahm einen riesigen Eisberg mit sich. Für die Tiere wäre es fatal, wenn das Eis jetzt früher aufbrechen würde, wenn die Pinguine noch nicht ihr wasserfestes Gefieder haben.

Kommt es zu Konflikten im Team?

In so extremer Isolation kann es auch zu Meinungsverschiedenheiten in der Gruppe kommen. Ein Mitglied der neunköpfigen Crew in der südafrikanischen Station, 250 Kilometer entfernt von der Neumayer-Station III, soll laut Medienberichten Ende Februar gewalttätig gegenüber dem Teamleiter geworden sein.

Es soll um eine wetterabhängige Aufgabe gegangen sein, die eine Planänderung erforderte. Auch von sexueller Belästigung eines Teammitglieds war die Rede. Das südafrikanische Umweltministerium dementierte die sexuelle Belästigung, sprach aber davon, das Team wieder auf einen guten Weg bringen zu wollen.

Julia Gutting will sich zu dem Fall nicht äußern, weil ihr Informationen fehlen und sie keine Spekulationen befeuern möchte. „Kleinere Meinungsverschiedenheiten diskutieren wir beim Essen“, sagt sie über ihr Team. „Und immer sonntags setzen wir uns zusammen und jeder erzählt, wie seine Woche war.“ In dieser Runde wäre auch Platz für eine größere Aussprache. Größere Konflikte gab es aber noch nicht.

Sie spielen zusammen Billiard und Tischtennis, es gibt ein Klavier und eine Gitarre und zuletzt am Wochenende ein Krimi-Dinner. Mit Langlaufski können sie die Station umrunden.

Aber jetzt geht sie erst einmal frühstücken. Der Koch backt Brötchen auf, dazu gibt es Kaffee und Müsli. Fast wie zu Hause.