Naftali Fürst, bald 91 Jahre alt, hatte geglaubt, die großen Schrecken seines Lebens lägen hinter ihm. „Alle Kriege haben wir gewonnen, wir haben nie verloren“, sagt er. „Die Wirtschaft entwickelte sich. Wir hatten ein schönes Leben und dachten, so würde es weitergehen.“

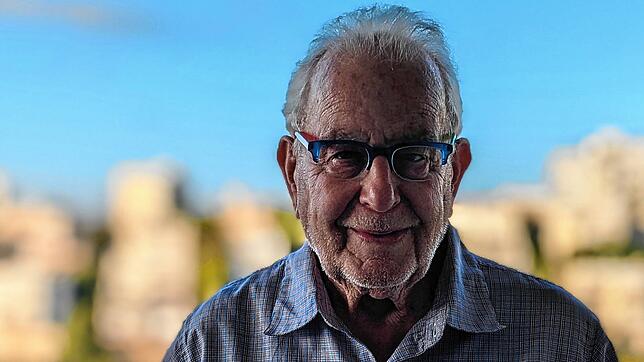

An einem sonnigen Nachmittag im November sitzt der 90-Jährige in der offenen Küche seiner Wohnung in Haifa. Er trägt ein kurzärmliges, blaues Hemd, eine Brille mit buntem Gestell, auf seinem linken Unterarm steht blauschwarz eine Nummer: B-14026. Sie ist etwas verblasst im Laufe der Jahrzehnte, aber unübersehbar.

Es ist die Häftlingsnummer, die ihm 1944 in Auschwitz in den linken Unterarm tätowiert wurde, so wie jedem Häftling bei Ankunft in dem KZ. Fürst hat Auschwitz überlebt und Buchenwald, Hunger, Folter und den Todesmarsch. Und nun hätte ihm, am Ende seines Lebens, das Massaker am 7. Oktober beinahe die Familie geraubt. Und darauf brach auch noch erneut ein Krieg aus. „Das ist schon mein achter Krieg“, sagt Fürst. „Und wer weiß, was noch kommt.“

Hier ist es fast friedlich

Durch die große Fensterfront strahlt die Sonne und taucht sein tadellos aufgeräumtes Wohnzimmer in warmes Licht. Tritt man hinaus auf den Balkon, reicht der Blick bis zum nahen Meer. Es ist still in diesem Teil der Stadt, in diesem Teil des Landes, friedlich, möchte man beinahe sagen. Doch nur 50 Kilometer nördlich von hier, an der Grenze zum Libanon, liefern sich Israels Armee und die schiitisch-islamistische Terrormiliz Hisbollah täglich Gefechte. Und im Gazastreifen, 200 Kilometer südlich, herrscht Krieg. Der achte seines Lebens, sagt Fürst.

Am Morgen des 7. Oktober sah er im Fernsehen Aufnahmen von Hamas-Terroristen, die in einem Bulldozer den Grenzzaun durchbrachen. Unter den mächtigen Reifen zerbrach nicht nur das Metallgitter, sondern auch Fürsts Vertrauen in einen Staat, den er 75 Jahre lang für einen Zufluchtsort gehalten hatte. „Das war für mich der größte Schock. Ich hatte mich auf die Regierung verlassen und auf die Armee. Doch niemand kam.“

Bis dahin war er überzeugt, dass Israel der einzige Staat ist, in dem Juden leben können. „Wir waren …“, beginnt er auf Hebräisch und bricht ab, sucht nach dem deutschen Wort. „Hochstapler?“ Überheblich? „Ja, überheblich.“ Er fährt auf Deutsch fort: „Wir haben geglaubt, wir hätten die beste Armee, die beste Ausbildung, das beste alles. Jetzt sehen wir, dass das nicht stimmt.“

Naftali Fürst weiß, was es heißt, schutzlos zu sein. Er kam am 18. Dezember 1932 in der slowakischen Stadt Bratislava zur Welt, als jüngerer von zwei Söhnen. Der Vater handelte mit Holz, es war ein einträgliches Geschäft. Die Familie hatte ein Haus, einen Hund und mehrere Pferde für den Transport geschlagener Bäume. „Für Kinder ein Paradies“, sagt Fürst. Dann, 1938, wurde die Slowakei autonom und damit zu einem Satellitenstaat Nazi-Deutschlands.

„Ich hatte furchtbare Angst“

Als er im Fernsehen sah, was im Süden passierte, rief Fürst seine Tochter Ronit an. Deren Tochter, Fürsts Enkelin, lebte bis dahin im Kibbuz Kfar Aza (gesprochen: Asa) nur wenige hundert Meter von der Grenze zum Gazastreifen entfernt, mit ihrem Ehemann Seffi und seinem Urenkel Neta. Am Kühlschrank hinter Fürst kleben Fotos von dem zweieinhalbjährigen Neta und seinen beiden anderen Urenkeln, rosige, lachende Kleinkindgesichter. „Doch Ronit sagte, sie könne Mika nicht erreichen“, sagt Fürst. „Ich hatte furchtbare Angst.“

Erst in den frühen Morgenstunden, fast 24 Stunden später, kam Entwarnung. Soldaten hatten Mika, Seffi und den kleinen Neta aus dem Schutzraum ihres Hauses befreit, in dem sie sich vor den Angreifern versteckt hatten. Seffis Eltern jedoch wurden von den Terroristen ermordet. So wie rund weitere 1200 Menschen, viele von ihnen wurden zuvor gefoltert. Etwa 240 wurden als Geiseln nach Gaza verschleppt, darunter Alte und Kranke, schwangere Frauen, Kinder und Babys.

Im Todesmarsch nach Buchenwald

Den Glauben an Gott, sagt Naftali Fürst, habe er in Auschwitz verloren. Dorthin wurde er am 2. November 1944 mit seinen Eltern und seinem Bruder Shmuel deportiert. Zuvor war die Familie in dem Arbeitslager Sered rund 65 Kilometer östlich von Bratislava gefangen gehalten worden. Während des slowakischen Aufstands 1944 gelang ihr die Flucht, doch bald darauf wurde sie wieder verhaftet. In Auschwitz wurden die Jungen von den Eltern getrennt und in einen Kinderblock gesteckt, bald danach auf den Todesmarsch nach Buchenwald gezwungen.

Die Ereignisse seit dem 7. Oktober erinnern manche Menschen in Israel an die Shoah. Die Terroristen folterten und mordeten, vergewaltigten Frauen, hackten Gliedmaßen ab, erschossen Babys in ihren Bettchen, schlugen Kindern die Köpfe ab, verbrannten Menschen bei lebendigem Leibe. Vom „schlimmsten Tag für das jüdische Volk seit dem Holocaust“ sprach beispielsweise Israels Ex-Ministerpräsident und Oppositionsführer Yair Lapid. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nannte die Terroristen gar „die neuen Nazis.“

„Das Ausmaß ist mit der Shoa nicht zu vergleichen“

Fürst mag diese Vergleiche nicht. In einem Interview mit dem israelischen Fernsehen nannte er den Hamas-Terror zwar eine „Mini-Shoah“. Aber nun, einige Wochen später, hält er diesen Vergleich nicht mehr für richtig: „Es ist das falsche Wort. Die Terroristen nutzen Methoden der Nazis, sie wollen das jüdische Volk ausrotten“, sagt er. „Was sie getan haben, erinnert an die Shoah. Aber das Ausmaß ist nicht zu vergleichen.“

Er greift nach einem schmalen Fotoalbum, das er auf dem Küchentisch bereitgelegt hat. Das Bild, das er aufschlägt, ist weltberühmt. Es zeigt eine Aufnahme aus der 56. Baracke des Kleinen Lagers im KZ Buchenwald nach der Befreiung durch die US-Armee. Auf Holzpritschen liegen Männer, einige halbnackt und so abgemagert, dass die Haut über ihren Rippen dünn scheint wie Pergamentpapier. Mit seinem Zeigefinger, den das Alter ein wenig zittern lässt, deutet Fürst auf einen Jungen in der Bildmitte: „Das bin ich.“

„Man kann weitermachen“

Das gebräuchliche Wort für Holocaustüberlebende im Hebräischen ist „Nitzuley Shoah“, wörtlich: „Gerettete der Shoah“. Naftali Fürst jedoch spricht von „Sordey Shoah“, von Überlebenden. „Jemand, der die Shoah nicht erlebt hat, wurde gerettet“, sagt er. „Aber wir nicht. Wer in der Shoah war, trägt sie immer mit sich.“ Das gelte nun auch für all jene Menschen, die den Terror der Hamas überlebt haben. „Diese Erfahrung wird sie nie verlassen“, sagt er. „Aber die Zeit tut das ihre. Es ist unmöglich, sein ganzes Leben im Trauma zu verbringen. Man kann weitermachen.“ Die Art, wie er von seinem Leben spricht, ruhig und zugewandt, das schalkhafte Lächeln, das gutmütige Schmunzeln, geben seinen Worten Gewicht.

Nach ihrer Befreiung aus Buchenwald gingen Naftali Fürst, sein Bruder und seine Eltern zunächst zurück nach Bratislava. Dort schloss sich Fürst einer sozialistisch-zionistischen Jugendgruppe an, dem „Shomer HaTzair“, was so viel wie „Junger Wächter“ heißt. Schnell ließ er sich begeistern von der Vision eines Staates, der den Juden Schutz und Würde versprach. 1949 wanderte er nach Israel aus und ließ sich nach einigen Jahren in der Armee in Ma‘anit nieder, einem Kibbuz nördlich von Tel Aviv.

1955, er hatte inzwischen eine Überlebende aus Ungarn geheiratet und mit ihr Tochter Ronit bekommen, zog Naftali Fürst in die Stadt Haifa am Mittelmeer, für ihn ein Sehnsuchtsort: „Haifa war für mich immer ein starkes Symbol des israelischen Staates.“ Er arbeitete als Fotograf, später als Zwischenhändler für Medikamente. 1999 starb seine Frau, bald darauf auch sein Bruder. Heute hat Fürst eine neue Partnerin, mit der er aber nicht zusammenlebt. „Das Rezept für eine glückliche Beziehung“, sagt er und lacht.

Wenn Naftali Fürst von den Nazis und ihren Verbrechen spricht, schiebt er immer wieder mal ein deutsches Wort in einen seiner hebräischen Sätze, Ausdrücke wie „Herrenmenschen“ oder „Rasse“. Seine Eltern hätten in Bratislava Deutsch gesprochen, sagt er, wie es damals in der jüdischen Gemeinde üblich gewesen sei. Nach dem Holocaust jedoch hatte er sich geschworen, die Sprache der Mörder nie wieder zu verwenden.

Dann erzählte er seine Geschichte

2005 brach er seinen Schwur. Eine deutsche Journalistin lud ihn zum 60. Jahrestag der Befreiung des Lagers Buchenwald ein, mit ihr und anderen Überlebenden das Lager zu besuchen. Die Erfahrung löste in Fürst einen Sinneswandel aus: Er beschloss, seine Geschichte zu erzählen, um kommenden Generationen die Gräuel der Naziverbrechen begreiflich zu machen. Er wandte sich an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, die Weiterbildungen mit Delegationen aus aller Welt organisiert.

Seither lädt sie Fürst mehrmals im Jahr ein, um vor den Besuchern zu sprechen. Heute ist er Präsident des „Internationalen Komitees von Buchenwald, Dora und Kommandos“. Auch nach Deutschland ist er inzwischen viele Male zurückgekehrt. Er hat den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck getroffen, Angela Merkel und Papst Franziskus. Im Oktober hätte er wieder nach Deutschland reisen sollen, für ein Zeitzeugengespräch im Thüringer Landtag. Wegen des Krieges trat er stattdessen per Livestream auf.

Die große Katastrophe – von Netanjahus Hand

Es gibt noch eine andere Katastrophe, die Fürst umtreibt, „eine große Katastrophe“. Damit meint er nicht den vergangenen 7. Oktober, sondern den 1. November 2022. Den Tag der letzten Parlamentswahl, aus der unter der Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Koalition mit rechtsextremer Beteiligung hervorging.

Über Monate hinweg hatte der geplante Justizumbau der Regierung Hunderttausende Demonstranten auf die Straße getrieben. Auch Fürst ging in Haifa protestieren. „Ich habe zu meiner Partnerin gesagt, dass irgendetwas Großes passieren wird, irgendeine Explosion“, sagt er. „Aber mit so etwas habe ich nicht gerechnet.“

Nach dem Terrorangriff schrieb er einen Brief an Netanjahu, am 2. November, dem Jahrestag seiner Deportation nach Auschwitz. Eine Kopie des Schreibens liegt ebenfalls vor ihm auf dem Küchentisch. „Sie und die Regierung unter Ihrer Führung haben uns dem Überfall böser Kräfte überlassen“, heißt es darin, „dem brutalen, wahllosen Massaker und der wahnsinnigen Geiselnahme unschuldiger Zivilisten.“ Netanjahu und seine Regierung müssten nun alles tun, um die Geiseln zu befreien. „Welche Rechtfertigung“, schrieb Fürst in seinem Brief, „hätte sonst die Existenz des Jüdischen Staates?“

Bis zum 7. Oktober habe er geglaubt, Israel sei der einzige Ort, an dem Juden geschützt leben können. „Jetzt“, sagt er, „bin ich nicht mehr sicher.“