Die Krise bei Deutschlands zweitgrößtem Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen wird immer bedrohlicher. Die Automobilkonjunktur springt nicht an, der Inlandsmarkt steckt in der Rezension. Als Folge schrumpft auch der Stiftungskonzern vom Bodensee. Tausende Stellen werden gestrichen, Werke geschlossen und Teile des Unternehmens sollen verkauft werden. Jetzt muss der Aufsichtsrat entscheiden, wie hart die Sanierung ausfällt. Ein Überblick:

Wie ist die aktuelle Lage bei ZF?

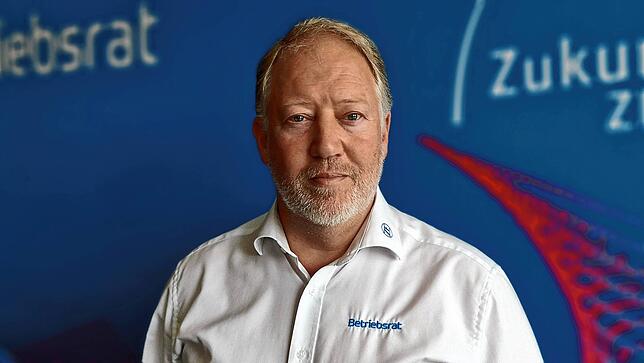

Bei ZF brodelt es. Für diesen Dienstag sind an vielen deutschen Standorten Proteste der Belegschaft gegen den Sparkurs und die Restrukturierungspläne des Unternehmens angekündigt. Allein am Friedrichshafener Stammsitz rechnet der Betriebsrat mit mehreren tausend Teilnehmern. Das Datum ist bewusst gewählt. Bis Mittwoch tagt der 20-köpfige ZF-Aufsichtsrat unter der Führung von Rolf Breidenbach am Bodensee. Nach SÜDKURIER-Informationen müssen die ZF-Kontrolleure über den von ZF-Chef Holger Klein angestrebten Sanierungskurs befinden.

Dieser sieht vor, Konzernteile vom Unternehmen organisatorisch abzutrennen, um sie so fit für Beteiligungen oder Übernahmen durch andere Unternehmen zu machen. Im Fokus steht dabei zehn Milliarden Euro Umsatz schwere Geschäft mit Getrieben und elektrifizierten Komponenten. Schwerpunkte in Deutschland sind Saarbrücken oder Schweinfurt mit je mehreren tausend Beschäftigten. Betriebsrat und IG-Metall sind gegen die Ausgliederung und haben Widerstand angekündigt.

Wie hoch ist der Handlungsdruck?

Er ist hoch. Seit mehr als einem halben Jahrzehnt ist ZF in der Krise. Das Geschäftsjahr 2024 war rabenschwarz. Nahezu alle wichtigen Kennzahlen rutschten ins Minus. Beim Umsatz landete man statt bei 45 Milliarden Euro nur bei gut 41 Milliarden. Gleichzeitig verdiente ZF mit dem Verkauf von Getrieben, Achsen, E-Motoren und Software immer weniger Geld. Pro Euro Umsatz blieben nur 3,5 Cent Gewinn (Ebit) hängen. Im Vorjahr waren es immerhin noch mehr als fünf Cent.

Unter dem Strich fuhr ZF aufgrund hoher Zinslasten und Abschreibungen sogar einen Rekordverlust von mehr als einer Milliarde Euro ein. Ein Schock für das Unternehmen, hatte es doch rote Zahlen bei ZF in diesem Jahrtausend erst dreimal – 2009, 2020 und eben 2024 – gegeben. Nun will ZF bis Ende 2025 sechs Milliarden Euro einsparen und bis 2028 bis zu 14.000 Stellen im Inland abbauen will. Das wäre rund ein Viertel der deutschen Belegschaft.

Was sind die Gründe für die Krise bei der ZF?

Dafür gibt es allgemeine und hausgemachte Gründe. Die gesamte Automobilbranche leidet seit Jahren unter sinkenden Neuzulassungen. In dem für ZF entscheidenden Markt Europa – die Hälfte seines Umsatzes macht der Konzern hier – ist die Fahrzeugproduktion seit 2018 um fast ein Drittel eingebrochen. Der prognostizierte schnelle Hochlauf der E-Mobilität, in den ZF viel Geld gesteckt hat, lässt zudem auf sich warten.

Die Folge sind branchenweite Überkapazitäten, die in einen massiven Preiskampf gemündet sind. Hinzu kommt die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Zulieferer wie ZF zahlen für Importe in die USA zurzeit zehn Prozent Einfuhrzoll. Der Satz, der früher bei 2,5 Prozent lag, wird nach der Einigung am Wochenende auf 15 Prozent steigen. Das wird zusätzlich belasten.

Was sind die hausgemachten Gründe für die Krise bei ZF?

Als die Finanzkrise im Jahr 2008 über Deutschland hereinbrach, war ZF verglichen mit heute ein Zwerg. Der Konzern-Umsatz lag deutlich unter zehn Milliarden Euro. 15 Jahre später hat er sich fast verfünffacht. Weltweit liegt das Stiftungsunternehmen damit hinter Bosch und Denso nahezu gleichauf mit Branchenriesen wie Magna, CATL und Hyundai Mobis. Das Wachstum wurde indes teuer mit Milliardenkrediten erkauft.

Wieso ist ZF so stark gewachsen?

Grund waren milliardenschwere Zukäufe der Konkurrenten TRW und Wabco in den Jahren 2015 und 2020. Für die Firmen legten die ehemaligen ZF-Chefs Stefan Sommer und Wolf-Henning Scheider die gigantische Summe von zusammen 18,6 Milliarden Euro auf den Tisch, weitgehend kreditfinanziert. Die industrielle Logik stimmte zwar – durch TRW bekam ZF Elektronik-Kompetenzen, durch Wabco wurde man zum Top-Spieler bei Nutzfahrzeugen.

Aber zumindest die Wabco-Übernahme für gut sechs Milliarden Euro war nach allgemeiner Einschätzung zu teuer und kam zu spät. In die folgenden globalen Krisen ging die ZF mit einem Schuldenberg, der nie zurückbezahlt werden konnte. Mittlerweile betragen die Brutto-Schulden rund 15 Milliarden Euro, Netto – also Barmittel und Wertpapiere abgezogen – waren es 10,5 Milliarden. Hohe Schulden bei gleichzeitig sinkendem Absatz bilden für ZF eine toxische Mischung.

Kommt ZF von seinen Schulden herunter?

Im Moment wächst der Schuldenberg. Im vergangenen Geschäftsjahr um rund eine halbe Milliarde Euro. Allein das Schulden-Problem einzudämmen, wäre schon ein großer Erfolg für ZF-Finanzvorstand Michael Frick. Laut Geschäftsbericht muss er bis 2030 jährlich zwischen 2,1 und knapp 2,4 Milliarden Euro Verbindlichkeiten zurückzahlen. Angesichts der mauen Gewinne, gelingt dies derzeit aus dem operativen Geschäft heraus nicht. ZF braucht also neue Schulden, um alte zu finanzieren.

Was bedeutet das?

Frisches Geld erhält ZF von Banken nur noch unter harten Bedingungen. Im Fall der ZF bestehen sie auf einen Financial Covenant. Die Kredit-Klausel zwingt die ZF, die Schulden im Vergleich zum Gewinn nicht zu hoch werden zu lassen. Reißt ZF die Kennzahl, können die Institute die „sofortige Rückzahlung“ der Darlehen verlangen, wie es im Geschäftsbericht heißt. Außerdem setzten die Banken den Darlehenszins hoch. Für frisches Geld vom Kapitalmarkt hat der Konzern zuletzt sieben Prozent Zinsen bezahlt. Das immerhin fließt noch.

Eine im Juni begebene Anleihe im Wert von 1,25 Milliarden Euro sei „zehnfach überzeichnet“ gewesen, sagte Frick jüngst der „Wirtschaftswoche“. Ein Insider sagt, Frick habe geliefert und neues Geld herangeschafft. Durch die Kredite sei das Unternehmen für dieses und das kommende Jahr abgesichert. Dennoch: Die Schulden-Spirale, in der die ZF steckt, ist nicht durchbrochen. Die Kreditkosten ohne Tilgung betrugen 2024 rund eine halbe Milliarde Euro, und sie steigen an.

Welche Probleme gibt es noch?

Durch die Zukäufe von TRW und Wabco hat sich bei ZF ein Dickicht an Standorten ergeben. 54 sind es laut ZF allein in Deutschland. An einer Bereinigung sind bislang alle ZF-Vorstandschefs gescheitert, auch wegen des massiven Widerstands von IG Metall und Betriebsrat. Als exemplarisch kann das Ringen um das Werk Gelsenkirchen gelten. Ein Schließungsbeschluss von Ex-Chef Sommer aus dem Jahr 2017 wurde im Folgejahr von dessen Nachfolger Scheider kassiert.

Nach einer jahrelangen Hängepartie machte dessen Nachfolger Klein den Standort Ende 2024 dann doch dicht – sieben Jahre nach Beginn der Diskussion. Der seit Anfang 2023 amtierende Ex-Mc-Kinsey-Manager Klein forciert das Thema nun. Er hat zwei weitere Werke geschlossen und lässt den Rest seit Monaten auf deren Wettbewerbsfähigkeit hin durchleuchten.

Gut ein Dutzend Werke wurden dem Vernehmen nach so als Wackelkandidaten identifiziert. Sie müssen profitabler werden, gelingt dies nicht, droht die Schließung. In monatelangen Verhandlungen sei es gelungen, für rund die Hälfte davon Zukunftsperspektiven zu entwickeln, sagte ZF-Konzernbetriebsratschef Achim Dietrich vergangene Woche.

Die Beschäftigten hätten dafür „schmerzhafte Zugeständnisse“ gemacht, etwa bei Löhnen und Arbeitszeiten. Die Zukunft großer ZF-Standorte wie Saarbrücken oder Schweinfurt ist aber noch offen. Einer, der die ZF von innen kennt, sagt, nur ein „Konzept zur umfassenden Neuaufstellung der Standorte“, könne die „dramatische Lage bei ZF“ beenden.

Welche Rolle spielen Managemententscheidungen?

ZFs Sorgenkind ist die zehn Milliarden Euro schwere Antriebssparte E-Division. Mit keinem der maßgeblichen Produkte wie E-Achsen, E-Motoren, Wechselrichter und Automatik-Getriebe mache man in Deutschland mehr Gewinn, sagt ein ZF-Insider. Technologisch sind die Produkte vorne dabei, das Problem ist dem Vernehmen nach die Preissetzung, die auf die Ära Scheider von 2018 bis 2022 zurückgeht.

Um Großkunden bei der Stange zu halten, seien Automatikgetriebe – intern 8HP genannt – über Jahre mit großen Preisnachlässen abgegeben worden. Im Gegenzug habe ZF Aufträge für E-Antriebe erhalten. Diese würden nun aufgrund des stotternden Markthochlaufs von E-Fahrzeugen nicht abgerufen. Für ZF, das sich nicht zu dem Thema äußert, ist die Lage in seiner E-Sparte daher bedrohlich.

Eskaliert der Konflikt mit den Arbeitnehmern?

Das ist gut möglich. Gleich mehrere Betriebsversammlungen an großen ZF-Standorten wurden vergangene Woche vom Betriebsrat unterbrochen. Am Stammsitz in Friedrichshafen eskalierte die Lage durch „Pfiffe und Zwischenrufe“, wie es von Beteiligten heißt. Die Beschäftigten vertrauten dem Vorstand und seinem Kurs nicht mehr, sagt Konzernbetriebsratschef Achim Dietrich. Dieser habe weitere Einsparungen in den Raum gestellt.

Die Streichung übertariflicher Gehaltsbestandteile könnte sich mit 375 Euro pro Monat bei einem Grundgehalt von 5000 Euro auswirken – und das, obwohl im betroffenen Nutzfahrzeugbereich „Vollauslastung“ herrsche und Überstunden gefahren würden. In Verwaltung und Forschung am Stammsitz seien sogar betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen worden, sagt Dietrich.

Man brauche jetzt mehr Investitionen in neue Produkte und die Preise müssten bei den Kunden nachverhandelt werden. Anstatt dessen sehe man vom Management „nur Sparprogramme“. Von Seiten der Belegschaft gebe es keine Bereitschaft mehr etwas zu geben, ohne dafür Sicherheiten zu bekommen.