Vor keiner Krankheit fürchten sich die Deutschen so sehr wie vor Krebs. Laut einer Umfrage der Krankenkasse DAK aus dem vergangenen Jahr haben 70 Prozent der Befragten Angst, an einem bösartigen Tumor zu erkranken. Frauen ängstigen sich zu 72 Prozent vor einer Krebserkrankung, Männer zu 69 Prozent. Der jüngste Krebsbericht der Bundesregierung ist nicht geeignet, diese Ängste zu zerstreuen: Demnach wurden 2013 mehr als 482 000 Patienten mit Krebsleiden registriert. Seit 1970 hat sich die Zahl der Krebs-Neuerkrankungen fast verdoppelt.

Ursachen des statistischen Anstiegs: Die Deutschen werden einerseits immer älter, andererseits werden heute viel mehr Krebserkrankungen erkannt als früher. Dazu tragen die Früherkennung und die modernen Diagnoseverfahren bei – etwa durch die landläufig „Röhre“ genannte Magnetresonanztomografie (MRT) bei. Dadurch können Krankheiten im frühen Stadium erkannt und behandelt werden.

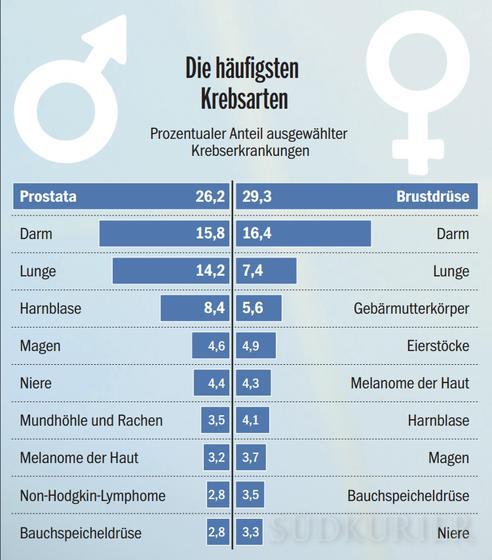

Für die Pharmaindustrie entsteht dadurch ein wachsender Markt, das Feld ihrer Forschung expandiert. Bis 2019 kommen so viele neue Krebsmedikamente auf den Markt wie noch nie, berichtet der Verband forschender Arzneimittelhersteller (VFA). Die Arbeit an neuen Krebsmedikamenten ist inzwischen in viele Sparten aufgefächert. Krebs ist nicht mehr nur Krebs. Er differenziert sich in Karzinome, Myelome, Melanome, Lymphome, Sarkome und andere mehr oder weniger bösartige Tumore. Ein Grund: Die Forscher haben immer besseren Einblick in Entstehung und Wachstum von Krebszellen, die sie erkennen und bekämpfen können.

Das freut die Krebspatientin Heike S., 49, die an einem malignem Melanom, dem schwarzen Hautkrebs, leidet. Dass S. die komplizierte Wirkweise der Medikamente nicht versteht, ist ihr eher gleichgültig. Hauptsache, man kann ihr helfen und sie kann mit Linderung oder Lebensverlängerung rechnen. Aber die Entwicklung neuer Medikamente kostet Zeit und vor allem Geld.

Neue Krebsmedikamente – wie etwa die Immuntherapie – machen es möglich, auch sehr seltene Tumor-Arten zu behandeln, an denen weniger als fünf Patienten pro 10 000 Einwohner erkranken. Einige dieser Wirkstoffe können für verschiedene Krebsarten verwendet werden. Das hat für den Hersteller Vorteile: Bringt ein Wirkstoff bei der einen Krebserkrankung keinen Erfolg, kann er bei einem anderen Tumor erfolgreich sein. Das mindert das finanzielle Risiko, das die Pharmaindustrie mit ihrer Forschung eingeht.

So gibt es inzwischen Präparate, die bei fünf verschiedenen Krebstherapien eingesetzt werden. Manche Hersteller haben einen Bauchladen von Hightech-Substanzen verschiedener Generationen im Angebot, damit auch sie in jedem Teilbereich der Krebstherapie vertreten sind. Der Krebs ist zum Markt geworden. Er ist umkämpft, aber lukrativ: So verdankt der Schweizer Pharma-Riese Roche einen Großteil seines Umsatzes den Krebsmedikamenten. Für 2016 verbuchte Roche einen Konzerngewinn von neun Milliarden Euro. Wenn Krebsmedikamente pro Patient bis zu 60 000 Euro jährlich kosten, stöhnen die Krankenkassen auf. Die Hersteller freuen sich über Gewinne. Aber müssen die Medikamente so teuer sein?

„Ja, wenn man den notwendigen Qualitätsstandard wahren will“, sagt Jochen Stemmler, Sprecher des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller (VFA). Die Entwicklung und Produktion eines Medikaments müsse zeitraubende Zulassungskriterien über sich ergehen lassen. Man könne außerdem die Kosten von Medikamenten nicht pauschalisieren. So sind Medikamente, die in der Chemotherapie verwendet werden, in der Herstellung teuer. „Wir vergleichen ja auch nicht einen Kleinwagen mit einem Luxuswagen“, sagt Stemmler.

Andreas Storm, neuer Vorstandschef der DAK, distanziert sich von der Preisgestaltung der Hersteller und spricht von „Mondpreisen“. Auch der renommierte Pharmakritiker Ulrich Schwabe haut in seinem neuesten Arzneimittelreport in dieselbe Kerbe: Vor allem neue Arzneimittel kämen „zu immer höheren Preisen auf den Markt“. Deutschland habe im Vergleich zum europäischen Durchschnitt überdurchschnittlich hohe Medikamentenausgaben. Schwabe sieht ein Einsparpotenzial von rund 25 Prozent.

Allerdings profitieren Krebspatienten von der immer breiteren Palette an Wirkstoffen. Das sieht auch die Bundesregierung im Krebsbericht so. Es gebe deutlich weniger Sterbefälle, das Leiden werde gelindert, die restliche Lebensqualität verlängert. Hier also die steigenden Preise der Hersteller, dort das verbesserte Wohl der Patienten. Aber sind die Preise der Medikamente tatsächlich real gestiegen?

Ja, meinte die Regierung 2011 und beschloss das AMNOG, das sogenannte Arzneimittelneuordnungsgesetz. Es legte fest, wie viel ein Medikament in den ersten Jahren des Patentschutzes höchstens kosten darf. Die Hersteller mussten für alle neuen Wirkstoffe Nachweise über den Zusatznutzen für die Patienten vorlegen. Auf dieser Basis wurden Rabattpreise ausgehandelt. Mit dieser Neuregelung sollten rund zwei Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden.

Das jedoch gelang nicht annähernd. Denn auch die Zahl der Neuerkrankungen nahm zu. Der Markt reagierte zudem anders als erhofft, weil durch das Gesetz die befohlenen niedrigeren Preise eine Eigendynamik entwickelten. So purzelten die Preise für innovative Krebsmittel im EU-Vergleich sogar. Und zwar so deutlich, dass es jetzt zu Medikamentenabflüssen aus Deutschland ins europäische Ausland kommt.

Fazit: Der europäische Pharmamarkt profitiert von den AMNOG-Rabatten. Es lohnt sich für die Nachbarn, in Deutschland produzierte Medikamente aufzukaufen und in großem Stil in anderen Ländern weiterzuverkaufen. Tatsächlich klagten im September 2016 knapp 65 Prozent der deutschen Apotheken über Lieferengpässe. Das kann für Patienten, die auf diese Medikamente eingestellt sind, vereinzelt zu Krankheitsschüben oder zur Verschlechterung ihres Zustands führen.

Wie viele Gewinne ein Pharmahersteller machen darf, damit die forschungsintensive teure Krebsmedizin finanzierbar bleibt, wird die Zukunft zeigen. Heike S., die um ihre Medizin bangt, sieht es für sich so: „Es ist ethisch nicht diskutierbar, wie viel ein Mensch kosten darf.“

Der Weltkrebstag

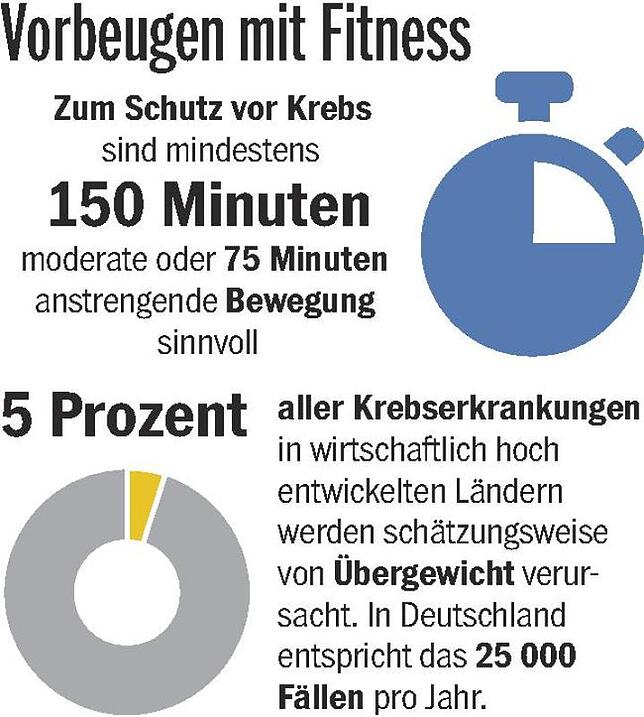

Immer am 4. Februar ist Weltkrebstag. Er soll die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken. Der Tag wurde 2006 von der „Union internationale contre le cancer“ (UICC), der Weltgesundheitsorganisation WHO und anderen Organisationen ins Leben gerufen. In diesem Jahr lautet das Motto zum Tag „Wir können – Ich kann...“ (...um Rat fragen) Es steht dafür, dass Menschen durch einen gesunden Lebensstil selbst viel dazu beitragen können, Krebs vorzubeugen. Am Weltkrebstag beteiligen sich 300 Organisationen in weltweit 86 Ländern. Dazu gehört auch die Deutsche Krebsgesellschaft, die Deutsche Krebshilfe und das Deutsche Krebsforschungszentrum. Bei dem weltweiten Aktionstag stand in den vergangenen Jahren die Vorbeugung und Bekämpfung von Krebs bei Kindern im Vordergrund. (sk)

Die Wirkung der Krebstherapie

- Immuntherapien: Da gibt es zum Beispiel „sogenannte onkolytische Immuntherapien, bei denen speziell modifizierte Viren eingesetzt werden, um Tumorzellen direkt zu zerstören und dabei eine Immunantwort gegen den Tumor auszulösen“. Ähnliche Therapie-Ansätze gibt es auch mit den Monoklonalen Antikörpern (MAB), die inzwischen gegen jede Krebserkrankung verfügbar sind. Einige von ihnen, auch „Checkpoint-Hemmer“ genannt, heben die Abwehrmechanismen der Krebszellen einfach auf. So können die körpereigenen T-Zellen dann die Krebszellen erkennen und bekämpfen. Was bei der Bekämpfung des Hautkrebses möglich ist, kann man nahezu in der gesamten Krebstherapie beobachten.

- Zulassungsstufen von Medikamenten: Medikamente durchlaufen bis zu ihrer Zulassung drei unterschiedliche Phasen: Phase I: Tests mit Gesunden; Phase II: mit sehr wenigen Kranken; Phase III: mit vielen Kranken. Die Erforschung eines Wirkstoffes kann bis zu 10 Jahre dauern, also genauso lange wie das Patent in der Regel gilt. Meist werden Projekte aber abgebrochen, wenn kein Nutzen erkennbar ist. Andere Wirkstoffe müssen immer wieder nachgebessert werden, bis man die Phase III bestanden hat.

- Vermarktung: Ist ein Medikament marktreif, beantragt der Hersteller die Zulassung seines Medikamentes bei der EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur). Diese gibt schließlich eine Empfehlung darüber ab, ob das Medikament zugelassen wird. Drei Monate später erfolgt im Erfolgsfall die Zulassung, die in allen EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern gilt. Ist die Zulassung erfolgt, steht einer Vermarktung nichts im Wege. Nach 10 Jahren erlischt das Patent und kann von jeder Firma frei verwendet werden (Generika). Das Medikament ist dann für den Originalhersteller wirtschaftlich uninteressant. (bev)