Es ist der 22. April 2022. Olaf Michel (66) aus Ettenheim im Ortenaukreis fährt Medikamente für eine Apotheke aus – um die Urlaubskasse aufzufüllen. Plötzlich fühlt er ein Jucken in der rechten Brust, reibt über die störende Stelle und denkt: „Für einen Mückenstich ist es draußen noch zu kalt und der Knubbel zu hart.“ Aber der Tag muss weitergehen. Also fährt Olaf seine Runde – und vergisst das komische Gefühl in der Brust.

Doch abends ist das Jucken wieder da. Olaf sagt seiner Frau Annette: „Da ist etwas Hartes an meiner Brust, das da nicht hingehört!“ Sie schiebt sein T-Shirt hoch, sieht die eingezogene Brustwarze, daneben den rund 1,5 Zentimeter großen Knoten, der deutlich zu erkennen ist. Sie schluckt und sagt: „Das ist Brustkrebs, die stark eingezogene Brustwarze ist ein deutliches Anzeichen.“ So erinnert sich Olaf Michel, der aus Waldshut stammt, an den Schockmoment vor gut zwei Jahren.

Baugleiche Brüste bis zur Pubertät

Laut dem Zentrum für Krebsregisterdaten erkranken in Deutschland jährlich rund 74.500 Frauen an Brustkrebs. Was oft nicht einmal Ärzte auf dem Schirm haben: Auch rund 700 Männer bekommen jedes Jahr die Diagnose Mammakarzinom.

Bei genauerem Hinsehen ist das gar nicht so verwunderlich: Bis zur Pubertät sind die Brüste von Mädchen und Jungen quasi baugleich. Und in diesem Brustdrüsengewebe, den Anlagen der Milchgänge, können sich bei beiden Geschlechtern Zellen verändern und zu Krebszellen werden.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Überlebensrate fünf und zehn Jahre nach einer Brustkrebsdiagnose bei Männern im Schnitt je um rund zehn Prozent niedriger als bei Frauen. Das heißt: Männer sterben eher an Brustkrebs.

Das liegt vor allem daran, dass Knoten nicht oder zu spät als solche erkannt werden. Während Brustkrebs bei Frauen durch die Einführung jährlicher Tastuntersuchungen und Mammografie-Screenings in über 80 Prozent der Fälle im Frühstadium erkannt wird, erfolgt die Erstdiagnose bei 40 Prozent der Männer in fortgeschrittenen Stadien.

Viele Ärzte sind nicht voll im Bild

„Gründe hierfür sind mangelndes Wissen um die Erkrankung seitens der Patienten, mit einer damit bedingten verzögerten ärztlichen Vorstellung“, heißt es im „Leitlinienprogramm Onkologie“, das von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), der Krebsgesellschaft und der Krebshilfe erarbeitet wurden. Und weiter: „Darüber hinaus bestehen auch auf ärztlicher Seite Wissensdefizite.“

Forscher des Universitätsklinikums Bonn bestätigten das in einer Studie 2018: Ärzten und Pflegekräften fehle Fachwissen zum Brustkrebs beim Mann, heißt es. Das zeige sich besonders in der Phase der Diagnosestellung. Hausärzte seien die ersten Ansprechpartner, wenn es darum gehe, ein Mammakarzinom zu erkennen und weitere Maßnahmen zu ergreifen. Auch niedergelassene Gynäkologen seien bei einem konkreten Verdacht geeignete Ansprechpartner – doch Patienten würden mit Blick auf die Abrechnung mit der Kasse oft abgewiesen.

Olaf Michel hatte zuvor gelesen, dass Männer Brustkrebs bekommen können und geht sofort in die Frauenarztpraxis, die seine Frau besucht. „Ich fühlte mich komisch fehl am Platz“, erinnert er sich. Er wird ernst genommen und nicht abgewiesen. Schon am selben Tag hat er einen Mammografie-Termin.

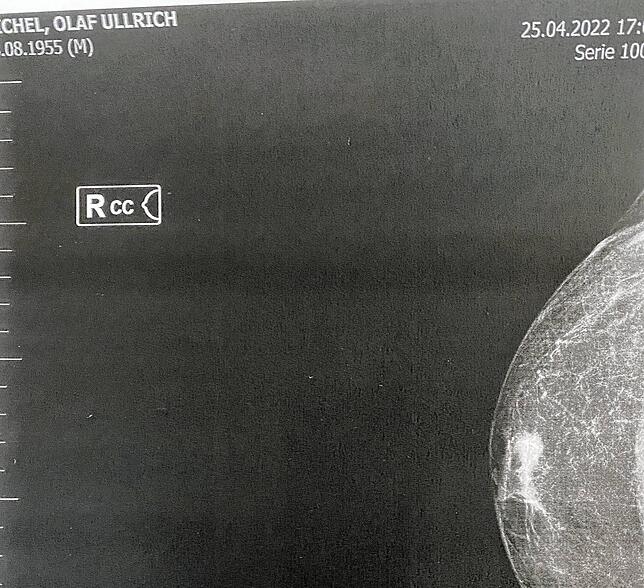

Knoten ist klar zu erkennen

Bei der Röntgenuntersuchung wird die betroffene Brust zwischen zwei Plexiglasplatten geklemmt. „Ich war verwundert, dass das bei einer männlichen Brust überhaupt möglich ist“, erinnert sich Olaf Michel. Aber es ist möglich, zieht unangenehm und ein Knoten ist auch hier klar zu erkennen. Nach einer Gewebeprobe (Biopsie) in derselben Woche im Brustkrebszentrum Südbaden in Emmendingen steht es endgültig fest: „Sie haben Brustkrebs, wir müssen so schnell wie möglich operieren.“

Als Olaf Michel die Diagnose hört, steht er völlig neben sich, erinnert er sich im Rückblick. Bilder seiner sterbenden Mutter schießen ihm durch den Kopf. „Sie hatte auch Brustkrebs“, sagt er, „und ihr rund zehn Jahre andauernder Leidenskampf samt Chemotherapien, Bestrahlungen und immer wieder neuen Metastasen hat meine Kindheit zerstört.“ Die vielen Schläuche um ihr Krankenbett, das ständige Hoffen und Bangen – das alles lässt ihn nicht mehr los und jagt ihm eine Riesenangst ein.

Christian Rudlowski ist Professor und Chefarzt der Frauenklinik des Evangelischen Krankenhauses Bergisch Gladbach und setzt sich seit langem für eine bessere Studienlage und einen sensibleren Umgang mit betroffenen Männern ein. Weil zu wenige Daten vorliegen, würden sich Diagnose, Behandlung und Nachsorge heute noch zu starr an den Regeln für weibliche Brustkrebs-Betroffene orientieren.

Rudlowski plädierte vor Fachkollegen für den Einsatz von hochauflösendem Ultraschall und Magnetresonanztomographie-Untersuchungen. Das sollte die erste Wahl zur Abklärung sein, da die Mammographie aufgrund der anderen Anatomie der Männerbrust an ihre Grenzen stößt. Er kritisiert auch, dass sich bei Männern die komplette Brustentfernung (samt Brustwarze) als Standard-Lösung etabliert hat und sagt: „Die Mastektomie ist auch für den Mann eine verstümmelnde OP!“

Brustkrebs-Gene werden vererbt

Der Mediziner kennt die Risikofaktoren: „Wenn Mutter, Großmutter oder Schwester bereits Brustkrebs hatten, ist das Risiko ebenfalls zu erkranken wesentlich höher, weil Brustkrebs-Gene vererbt werden können.“ Wie bei allen Krebserkrankungen erhöht auch das Alter das Risiko. Mit dem steigenden Alter der Bevölkerung nehmen auch Brustkrebserkrankungen bei Männern zu. Während 2014 noch rund 490 Männer neu erkrankten, sind es mittlerweile rund 700 pro Jahr – ein Zuwachs bekannter Fälle um 42 Prozent in zehn Jahren. Im Schnitt sind Männer bei Erstdiagnose 67 Jahre alt.

Bei Olaf Michel treffen alle Risikofaktoren aufeinander. Drei Wochen nach der Diagnose wird er in den OP-Saal gerollt, wo auch ihm die gesamte rechte Brust (Mastektomie) abgenommen wird. „Angst oder Zweifel hatte ich keine – ich war eher erleichtert, dass endlich weggemacht wird, was da nicht hingehört“, sagt er, „ich wollte leben!“

Alles läuft gut und weil der Krebs noch nicht in die Lymphknoten gestreut hat, ist keine Chemotherapie geplant. Schon sieben Tage nach der OP fährt er in den geplanten Urlaub nach Sankt Peter-Ording. Bei langen Strandspaziergängen und kleinen Radeltouren erholt sich Olafs Seele.

„Der Krebs war sehr aggressiv“

Zu Hause sagt er sich: „Jetzt kann das Leben weitergehen!“ Doch dann klingelt das Telefon und sein Arzt sagt: „Der Krebs war sehr aggressiv, eine Streuung ist leider doch wahrscheinlich: Um eine Chemotherapie kommen Sie nicht herum!“ Eigentlich, sagt Olaf Michel. Die Chemo kostete ihn 15 Kilo Gewicht.

Der Kampf hat sich gelohnt: Das Leben geht weiter. Nur die elf Zentimeter große Narbe und die Östrogen-hemmenden Medikamente erinnern noch an den Sommer, in dem Olaf Michel um sein Leben kämpfen musste. „Zum Glück hat mein Frauenarzt zugehört und schnell gehandelt“, sagt er. „Ich bin so dankbar und möchte anderen etwas zurückgeben!“ Mittlerweile engagiert er sich im Vorstand des bundesweiten „Netzwerk Männer mit Brustkrebs e.V.“ Der Verein möchte Bevölkerung und Experten aufklären und Betroffenen einen Austausch bieten.