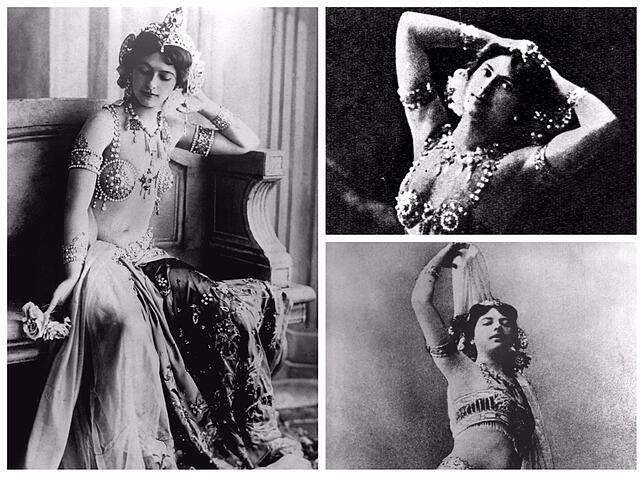

Sie liegt auf einem Divan: der schlanke Körper nur von Seidentüchern und Ketten bedeckt, die Augen dunkel, geheimnisvoll. Mata Hari ging in die Geschichte ein als schöne und exotische Tänzerin, als verführerische Femme fatale, als verwöhnte Kurtisane und als raffinierte Meisterspionin. So kam sie auch an ihr Ende. Vor 100 Jahren, am 15. Oktober 1917, wurde sie im Park von Vincennes bei Paris von französischen Soldaten exekutiert.

Mata Hari hatte auf eine Augenbinde verzichtet. Vor den tödlichen Schüssen soll sie den Soldaten noch eine schlüpfrige Bemerkung zugerufen haben. Unter dem Pelzmantel sei sie nackt gewesen. Ach ja – das sind einige der vielen Legenden, die sich um Mata Hari ranken.

Noch heute ist Mata Hari für viele Menschen ein rätselhafter Mythos, der die Fantasie anregt. Daher ist es auch kein Wunder, dass das „Matahari“ im korsischen Calvi sich selbst bewirbt als „Verführerin voller Exotik“: Beim Schein des Kerzenlichts am Strand, so heißt es, können Besucher des Restaurants sinnlich-kulinarische Köstlichkeiten zu sich nehmen. Im Pariser Museum Guimet für asiatische Künste, wo Mata Hari 1905 auf Einladung des Gründers Émile Guimet hin auftrat, hängt ein Foto der leicht bekleideten Tänzerin in prächtigem Geschmeide.

Zur Legendenbildung trugen auch Dutzende Romane und Filme bei, unter anderem mit Greta Garbo oder Jeanne Moreau in der Hauptrolle; Theater führen regelmäßig Mata Haris fantastisch-tragische Lebensgeschichte auf, die noch immer Rätsel aufgibt: Handelte es sich um eine ausgefuchste Spionin oder bezahlte sie unrechtmäßig mit dem Tod für ihren vermeintlichen Hochverrat? Auch 100 Jahre nach ihrer Hinrichtung und obwohl die nationalen Archive die Gerichtsakten über die angebliche Agentin inzwischen freigegeben haben, fehlt eine eindeutige Antwort.

„Sie ist bis heute ein Mythos und ein Mysterium“, sagt Hans Groeneweg, Konservator des Friesischen Museums in Leeuwarden. Das Museum zeigt zum 100. Todestag die bislang größte Ausstellung über Mata Hari, die 1876 in der friesischen Kleinstadt geboren wurde.

Margaretha Geertruida Zelle wuchs als Tochter eines wohlhabenden Hutmachers und seiner Frau auf. Doch dann stirbt ihre Mutter, und der Vater geht pleite. Da ist Gretha erst 14 Jahre alt. Mit 18 Jahren heiratet sie den gut 20 Jahre älteren Offizier der niederländischen Kolonialarmee, Rudolph MacLeod, den sie über eine Heiratsannonce kennengelernt hatte. Mit ihm bekommt sie zwei Kinder und zieht gen Osten, ins heutige Indonesien. Das Leben auf Java ist für Gretha alles andere als die erträumte große Welt. Doch dort begegnet sie der asiatischen Kultur und lernt exotische Tänze kennen. Sie ist fasziniert.

Die Ehe ist schlecht – MacLeod ein notorischer Fremdgeher – und als dann der Sohn im Alter von zwei Jahren stirbt, bricht sie auseinander. Zurück in den Niederlanden steht Margaretha vor dem Nichts. Sie hat kein Geld, ihr Ex-Mann hat die Tochter Non und zahlt keine Alimente. Nun steht sie vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens, sagt Konservator Groeneweg. „Einerseits will sie ganz einfach eine bürgerliche gute Mutter sein – auf der anderen Seite lockt Paris.“ Sie geht nach Paris und sollte ihre Tochter nie wieder sehen.

Ein folgenschwere Entscheidung

Als geschiedene Frau ohne Geld hatte sie es schwer, „anständig zu bleiben“, wie Margaretha schreibt. Die abenteuerlustige junge Frau versuchte sich zunächst als Model und Schauspielerin. Erfolgreicher war aber ihr frivoler, angeblich indischer Schleiertanz als „Lady McLeod“, den sie mit sagenhaften Geschichten zu würzen wusste – ein vom Kamasutra inspirierter exotischer Striptease, der in der nach wunderlichen Neuheiten lechzenden Pariser Gesellschaft ankam. Wen kümmerte es, ob sie wirklich eine „Java-Prinzessin vom priesterlichen Hindu-Geschlecht“ war?

Mata Hari, wie sie sich fortan nannte, wurde ein Star. In der javanischen Sprache bedeutet der Künstlername wortwörtlich Auge des Tages – oder Sonne. In der Belle Epoque traf Mata Hari genau den Geschmack und machte eine große Karriere in Europa. Variété-Theater und Kabaretts rissen sich um sie, bald zeigte sie ihr erotisches Spiel des Enthüllens auch im Ausland, reiste nach Mailand, Monte Carlo, Madrid. Die Welt lag ihr zu Füßen – vor allem die Männer. Sie lebte auf großem Fuß und mitunter von spendablen Liebhabern, meist hohen Militärs, Millionären oder Politikern, tanzte auf Partys und in Salons. Doch mit zunehmendem Alter und der Konkurrenz anderer orientalischer Tänzerinnen blieben die Engagements aus. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges brachte Mata Haris Karriere fast zum Erliegen.

Um weiterhin ihr luxuriöses Leben zu finanzieren, ließ sie sich als Agentin anheuern – was ihr später zum Verhängnis werden sollte. In den Niederlanden setzte sie offenbar der deutsche Konsul Karl Cramer für die Zahlung von 20 000 französischen Francs, an, um Informationen über die französischen Kriegspläne an den deutschen Geheimdienst weiterzugeben. "Sie war total naiv", sagt Historiker Groeneweg. "Ihr ging es vor allem ums Geld." Dank ihrer guten Kontakte in hohe Kreise, reiste sie zu diversen Liebhabern und schickte chiffrierte Briefe nach Deutschland. Ob „Agent H 21“, als die sie in den Akten genannt wurde, tatsächlich verwendbare Erkenntnisse vermittelte, ist umstritten. Längst beobachtete der britische Geheimdienst ihre Tätigkeiten, bis man ihr eine Falle stellte und sie Anfang 1917 verhaftete.

Mata Hari kam ins Frauengefängnis Saint-Lazare in Paris. Zunächst nahm die sexy Spionin die Haft nicht sonderlich ernst. Sie klagte über Dreck und Ungeziefer im Gefängnis. Als sie das Unheil erkannte, flehte sie ihre Liebhaber um Hilfe an. Vergeblich. Monatelang wurde sie verhört, bevor sie im Juli wegen Spionage und Hochverrates zum Tode verurteilt wurde. Bei ihrem kurzen Prozess, den statt Juristen Militärangehörige durchführten, warf man ihr jene „Unsittlichkeit“ vor, wegen der sie ja ihre Berühmtheit erlangt hatte. Historiker sind heute einig: Mata Hari war ein willkommener Sündenbock für Frankreich für die großen Verluste im Krieg. Eine verführerische Spionin konnte man leicht für den angeblichen Verfall der Truppe verantwortlich machen.

Sie wurde nur 41 Jahre alt – in ihrem Leben vermengten sich Fakten und Fiktion derart, dass es bis heute Rätsel aufgibt, zum Träumen anregt oder erschaudern lässt. Ihr Image der gefährlichen Femme fatale machte sie aber unsterblich. Als hätte sie das geahnt, schrieb sie bereits 1904: "Ich weiß, dass dieses Leben mit einem Unglück enden wird."

Wo ist ihr Kopf?

Nach der Hinrichtung von Mata Hari, wollte niemand für die Kosten einer Beerdigung aufkommen. Deshalb wurde ihr Körper der medizinischen Fakultät der Sorbonne zur Verfügung gestellt. Die Aufnahme des Leichnams bestätigen Dokumente aus jener Zeit. Angeblich wurde ihr Kopf präpariert und im Pariser Museum der Anatomie (Musée d’Anatomie Delmas-Orfila-Rouvière) ausgestellt.

Dort befindet er sich aber nicht mehr, da dieser in den 1950er-Jahren unter mysteriösen Umständen verschwunden sei.

Im Jahr 2000 drohte dem Museum die Schließung. Im Zuge dessen veröffentliche die franzsösische Zeitung Le Figaro eine Liste aller jemals im Museum ausgestellten Schädel, auf der auch Mata Haris Name auftauchte. Belege, dass der Kopf der Spionin gestohlen wurde, gibt es aber nicht. Die Geschichte des gestohlenen Kopfes basiert auf einer Mitteilung des französischen Professors Paul de Saint-Maur, der sich erinnern will, als Medizinstudent das Präparat eines rothaarigen Frauenkopfes in der Fakultät gesehen zu haben, der von jedem als Mata Haris Kopf bezeichnet worden sei. Allerdings: Mata Hari hatte zu keinem Zeitpunkt rote, sondern immer schwarze Haare. (sk)