Als Winfried Kretschmann am Samstag vor einer Woche von der Bühne aus in die Sindelfinger Stadthalle schaut, vor sich rund 300 Gäste und Delegierte des grünen Landesparteitags, sieht er in viele junge Gesichter. Kretschmann, 71 Jahre alt, kommt als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Es ist seine zweite Amtszeit, unlängst hat er erklärt, dass er ein drittes Mal kandidieren wird. Und es ist fast auf den Tag genau 40 Jahre her, als dieser Weg seinen Anfang nahm.

Auch am 30.9.1979 war Kretschmann in Sindelfingen, als hier mit rund 700 Gründungsmitgliedern der erste grüne Landesverband Deutschlands ins Leben gerufen wurde. Kretschmann war einer von ihnen. „Und wer von euch war damals auch schon dabei?“, fragt Kretschmann in den Saal. Es gehen vier Hände hoch, eine hinten im Menschengewimmel, drei ganz vorne in der ersten Reihe. Direkt vor Kretschmann hebt Fritz Kuhn, 64, die Hand, der Stuttgarter Oberbürgermeister. Ein paar Plätze neben Kuhn streckt grinsend Winfried Hermann, 67, seit 2011 baden-württembergischer Verkehrsminister.

Und neben ihm meldet sich Wolfgang Kaiser, mit 70 Jahren auf den Tag so alt wie das deutsche Grundgesetz und seit 2013 Landesschatzmeister und Landesvorstandsmitglied der Grünen. Kaiser wohnt in Bad Dürrheim im Schwarzwald-Baar-Kreis und ist auch dort seit grünen Anfangstagen in der Kommunalpolitik aktiv.

„Dieser Weg erfüllt mich mit Freude“, sagt Kaiser heute. „Und ich bin stolz auf das Erreichte, wir sind als Partei verankert, auch in der Kommunalpolitik. Vor 40 Jahren war weder im Land noch im Bund sicher davon auszugehen, dass sich dieser heterogene grüne Haufen etablieren und ein Macht- und Einflussfaktor werden könnte.“

Ein bunter, suspekter Haufen

Als die Grünen auf der politischen Bildfläche erschienen, war die Republik noch eine andere. Deutschland bestand aus zwei Staaten, die Parteienlandschaft aus CDU, SPD und FDP, die Hauptstadt der Bundesrepublik hieß Bonn und dort regierte SPD-Kanzler Helmut Schmidt mit einer sozialliberalen Koalition und machte eine Politik, die Atomkraft befürwortete und den Nato-Doppelbeschluss zur Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen in Westeuropa mittrug. Scharen von Menschen trieb das auf die Straßen und aus der SPD. Bei den Grünen fanden sich Protestler aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zusammen, aus Friedensbewegung, Atomkraftgegnern und Umweltschutzaktivisten, aus enttäuschten SPD-Anhängern, 68ern, Anthroposophen, Feministinnen, Öko-Landwirten, der extremen Linken und anderen außerparlamentarischen Aktivisten.

Den Vertretern der etablierten Parteien war dieser bunte Haufen, auch optisch nicht angepasst, mehr als suspekt. „Das war hart, sehr hart“, berichtet Kaiser von seiner Anfangszeit als einer der ersten grünen Gemeinderäte der Republik in Bad Dürrheim, 1980 auf der Liste LBU gewählt, Liste für Bürgerbeteiligung und Umwelt. „Im Gemeinderat herrschte teilweise eine feindselige Atmosphäre, über unsere Anträge wurde nicht diskutiert, sondern die wurden aus Prinzip abgelehnt.“

Schmerzhafte Prozesse

Aber die größten Gegner waren sich die Grünen in den ersten Jahren der Parteifindung selbst. Davon kann auch Sigfried Lehmann ein Lied singen, 1979 eines der Gründungsmitglieder in Sindelfingen. Der Radolfzeller war früh kommunalpolitisch aktiv, später im grünen Landesvorstand und von 2006 bis 2016 für den Wahlkreis Konstanz im Landtag. „Wir waren ein riesiges Sammelbecken, das waren sehr schmerzhafte Prozesse und ganz heftige Diskussionen“, sagt Lehmann, der aus der Umwelt- und Friedensbewegung kam. „Wir sind den Weg gegangen, weil wir über die außerparlamentarische Opposition nichts mehr erreichen konnten. Das Aufeinanderprallen etwa von Radikalfeministinnen, die ja doch noch ganz anders drauf waren als die heutigen Feministinnen, radikal politisierten Linken aus den Städten mit Ökobauern aus dem ländlichen Raum, die sonntags in die Kirche gegangen sind, und Anthroposophen aus der bürgerlichen Ecke war mehr als befremdlich“, sagt Lehmann.

„Aber die große Klammer, die alle zusammengehalten hat, waren der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit und den Grenzen des Wachstums von 1972 und das Buch ‚Der Planet wird geplündert – eine Schreckensbilanz unserer Politik‘ des vormaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Herbert Gruhl. Davon waren alle elektrisiert“, sagt Lehmann. Vergangene Woche fühlte er sich bei einer Fridays for Future-Demonstration um 40 Jahre in der Zeit zurückversetzt – auch thematisch.

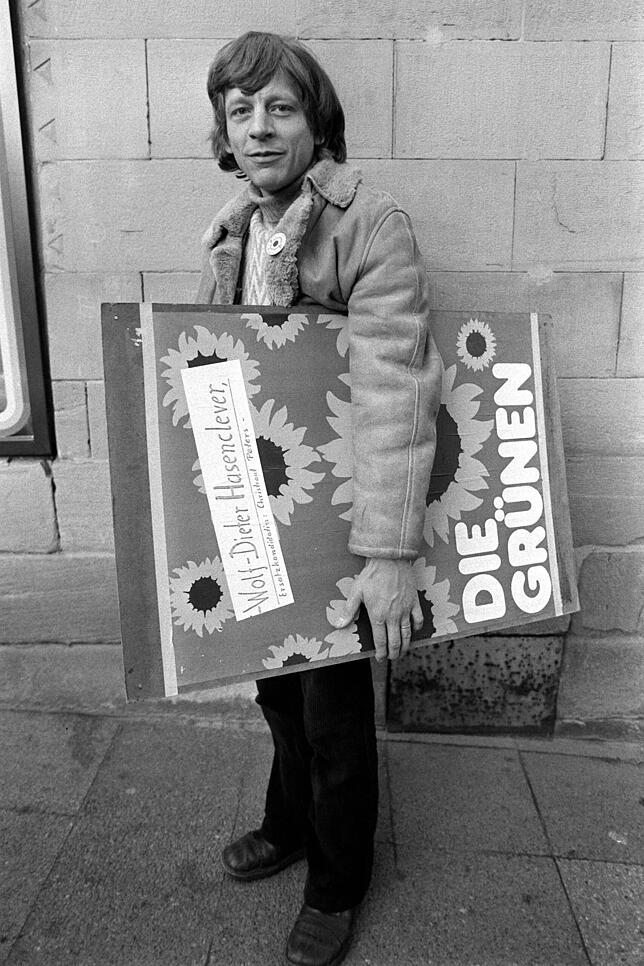

Die prägende Persönlichkeit der grünen Anfänge im Südwesten, erinnert sich Lehmann, war Wolf-Dieter Hasenclever, erster Landesvorsitzender und im Januar 1980 in Karlsruhe ebenfalls Mitbegründer der grünen Bundespartei. Auch Hasenclever hatte die SPD aus Protest gegen die Umwelt- und Atompolitik der Partei verlassen. Er wurde Vorsitzender der sechsköpfigen Grünen-Fraktion unter anderem mit Winfried Kretschmann, die 1980 in den baden-württembergischen Landtag einzog.

„Was die Partei wollte, war denen egal“

„Das Alphatierchen“, nennt ihn Lehmann, „er kam aus der liberalen Ecke und hatte heftige Probleme mit den Linken.“ Kretschmann sei in den frühen Parteitagen eher „randständig“ gewesen. „Die Fraktion war ganz eigenständig, es gibt in Baden-Württemberg keine Landesliste, über die man die Abgeordneten disziplinieren kann, was die Partei wollte, war denen egal“, sagt Lehmann. Mit dem späteren Herausbilden der Flügel zwischen Realpolitikern – zu denen immer die Südwest-Grünen zählten – und linken Fundamentalisten wuchsen die innerparteilichen Gräben eher noch.

Hasenclever, 73, lebt mittlerweile in Berlin und lehrt seit 2011 als Professor für Wirtschaftsethik, Unternehmertum und Nachhaltigkeit in Schwerin. Aus Protest gegen das auch für Landtagsab geordnete geplante Rotationsprinzip der Grünen, das zur Gründungs-DNA der Grünen gehörte, hatte er Parteiämtern, Mandat und Land 1983 den Rücken gekehrt.

2001 verließ er, in Berlin lebend, auch die Partei. Ob er ein wenig wehmütig daran denkt, was hätte werden können als Grüner im Ländle? „Nein, überhaupt nicht, ich bin mit meiner späteren Laufbahn sehr zufrieden“, sagt Hasenclever am Telefon vom Griechenlandurlaub aus. Aber er empfinde durchaus Vergnügen am Erfolg der Partei. „Das zeigt, dass unser Ansatz damals der richtige war“, sagt er. „Und wenn ich noch in Baden-Württemberg leben würde, wäre ich wohl auch noch bei den Grünen.“

Harte Auseinandersetzungen

Hasenclever berichtet von nächtelangen Diskussionen und harten Auseinandersetzungen, als es um die Satzung ging. Speziell gegen Punkt 6 der Präambel – die auch 40 Jahre später nahezu unverändert ist – habe es erbitterten Widerstand gegeben. Es heißt darin: „Gerade Andersdenkenden soll mit aktiver Toleranz – also ohne Aggressionen und Diffamierungen, sondern mit dem Interesse, ihre Ansichten und Anliegen kennen- und verstehen zu lernen – begegnet werden.“

Auf Programmparteitag tätlich angegriffen

Mit der Toleranz hatten es manche Grüne selbst nicht so: Hasenclever selbst wurde kurz darauf bei einem Programmparteitag in Esslingen – „der war völlig chaotisch“ – nach einer Abstimmung zur Abtreibung von den wütenden Unterlegenen angegegriffen, zu Boden gerissen und im Gesicht mit einem Schlüssel verletzt. Inzwischen glaubt er, dass dieser Passsus in der Präambel die Entwicklung der Südwest-Grünen im Gegensatz zu anderen grünen Landesverbänden maßgeblich mitgeprägt hat.

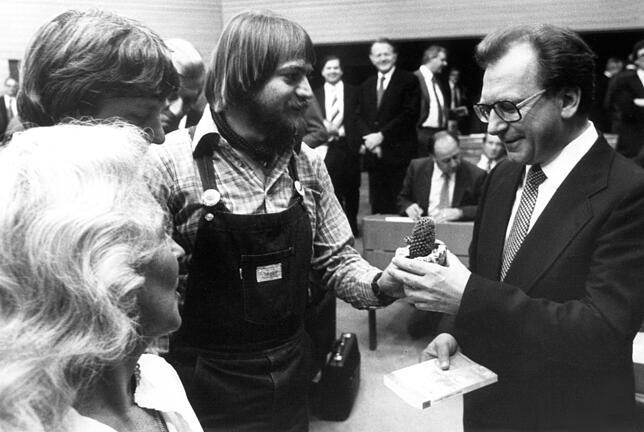

Interesse an der jungen Partei nahm Hasenclever damals als Fraktionschef im Landtag durchaus auch in Reihen der CDU wahr – vor allem durch den damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth. „Er zeigte sich sehr neugierig und hörte zu“, sagt Hasenclever. Und das, obwohl Späth gegen einen Journalisten ein Ministerpräsidentengehalt wettete, dass die Grünen als Eintagsfliege 1984 wieder aus dem Landtag fliegen würden. Das Ergebnis ist bekannt: Späth verlor seinen Einsatz.

Das „Cleverle“ verlor die Wette

„Das war nicht sehr clever vom Cleverle“, sagt Winfried Kretschmann, der dem grünen Parteitag 40 Jahre später in Sindelfingen davon erzählt. Im Jahr 2019, davon kann man ausgehen, würde der baden-württembergische Ministerpräsident auf die Grünen wetten.