„Kann es sein, dass ich Sie gestern im Fernsehen bei ‚Tatort Mittelalter – Der Galgen von Allensbach‘ gesehen habe?“, fragt ein Besucher den Konstanzer Kreisarchäologen Jürgen Hald gleich zu Beginn seines Vortrags im Zunfthaus der Narrizella Ratoldi 1841 in Radolfzell. „Ja, das kann sein. Wir wissen gar nicht mehr, wann das läuft“, antwortet Hald mit einem Schmunzeln.

Gemeinsam mit dem Anthropologen Michael Francken vom Landesdenkmalamt in Konstanz stellte er kürzlich die neuesten Erkenntnisse über die vor vier Jahren im Zuge des B33-Ausbaus freigelegte Hinrichtungsstätte zwischen Allensbach und Hegne vor.

Der Sensationsfund hatte für bundesweites Aufsehen und großes Medieninteresse gesorgt. „Allensbach gehört zu den wenigen erforschten Richtstätten im deutschsprachigen Raum und zu den Top fünf in Mitteleuropa – das ist für uns ein sehr wichtiger und vergleichsweise seltener Fund“, erklärt der Kreisarchäologe.

Zahlreiche Galgen im Kreis Konstanz

Zwar habe es früher sehr viele Hinrichtungsplätze wie jene in Allensbach gegeben – allein im heutigen Kreis Konstanz gab es laut Hald je einen Galgen in Stockach, Gottmadingen, Eigeltingen, am Bohlinger Galgenberg und in Bodman-Ludwigshafen sowie weiteren Orten. Der Konstanzer Galgen befand sich im heute schweizerischen Tägermoos.

Allerdings konnten nur wenige Hinrichtungsstätten erforscht werden, da viele überbaut oder schlicht in Vergessenheit geraten sind. „In ganz Baden-Württemberg kannten wir vor Allensbach nur eine Richtstätte, die umfassend untersucht wurde – Ellwangen (Ostalbkreis) im Jahr 1991“, sagt Hald.

Wie alt die Hingerichteten waren

Aus Aufzeichnungen des Klosters Reichenau ist bekannt, dass zwischen 1518 und 1761 etwa 40 bis 45 Menschen in Allensbach hingerichtet wurden. „Wahrscheinlich hat jeder Reichenauer und Allensbacher im 16. und 17. Jahrhundert durchschnittlich ein bis zwei Hinrichtungen in seinem Leben gesehen – in Städten wie Konstanz öfters“, sagt Archäologe Hald. Sein Grabungsteam konnte die sterblichen Überreste von 15 Menschen bergen. Darunter sind laut dem Anthropologen Michael Francken vier Frauen und elf Männer.

Die meisten der Hingerichteten seien zwischen 20 und 40 Jahre alt gewesen. „Wir haben aber auch eine junge Frau gefunden, die etwa 18 Jahre alt war, und drei ältere Männer, teilweise jenseits von 60 Jahren. Da muss man sich schon fragen, was die sich noch zuschulden kommen ließen, dass es der Todesstrafe bedurfte“, sagt der Anthropologe vom Landesdenkmalamt. Kinder waren keine unter den Hingerichteten.

„Arme, Ober- und Unterschenkel gebrochen“

Während völlig unschuldige Frauen meist der Hexerei bezichtigt worden waren und qualvoll verbrannt wurden, gab es für Männer je nach Vergehen unterschiedliche Strafen: Wiederholter Diebstahl wurde mit dem Erhängen am Strang bestraft, ein Raubmord mit Rädern. „Gerädert zu werden, war die grausamste Methode, die man damals kannte“, sagt Kreisarchäologe Hald.

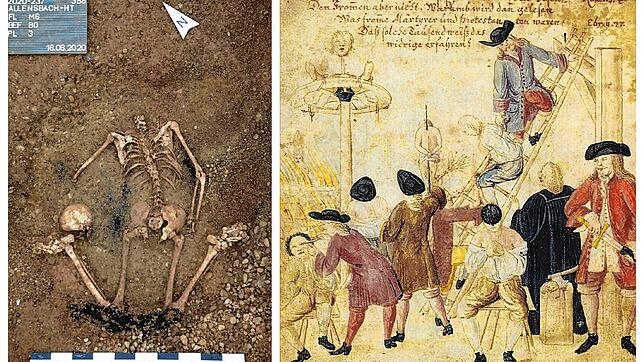

In Allensbach soll es laut Aufzeichnungen drei oder vier Räderungen gegeben haben. „Gesichert konnten wir aber nur eine finden, eventuell eine zweite mit kleineren Knochenresten“, sagt der Archäologe. Der definitiv Geräderte wurde vom Grabungsteam gleich zu Beginn entdeckt und ist „der drastischste Fall“ für Hald gewesen. „Arme, Ober- und Unterschenkel waren mit einem schweren Wagenrad gebrochen – das Schlimme war, dass Delinquenten das alles oft mitbekommen haben, wenn nicht beim Kopf begonnen wurde“, schildert er.

Untote galten als echte Gefahr

Zudem wurde in dem drastischen Fall der Delinquent enthauptet und der Schädel mit einem 33 Zentimeter langen Eisendorn auf dem mit dem Körper aufgestellten Rad fixiert. Nach der Bestattung beschwerte man den Leichnam noch mit einem großen Ziegelstein. „Das ist sehr wahrscheinlich ein Zeugnis davon, dass man damals große Angst vor Wiedergängern hatte“, erklärt der Forscher.

Der Aberglaube sei sehr ausgeprägt gewesen. „Untote galten zu der Zeit als reale Gefahr. Aus unserem heutigen Blickwinkel ist das schwer nachzuvollziehen“, sagt Hald.

Die häufigste Strafe für ein Vergehen war damals jedoch das Auspeitschen mit Ruten und die Verbannung aus dem Stadtgebiet. „Verbannte waren gebrandmarkt und hatten oft keine Möglichkeit, woanders zu überleben“, sagt der Kreisarchäologe. In Konstanz sei ein Verbannter, der mehrfach in der Stadt erwischt worden war, wegen Diebstahls von zwei Karaffen Schmalz gehenkt worden.

Brandgruben als Relikte von Feuerexekutionen

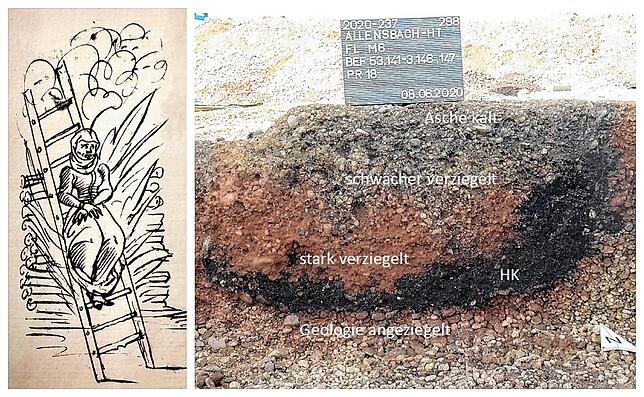

Fast noch spannender als die zahlreichen Skelette sind aus wissenschaftlicher Sicht die elf in Allensbach freigelegten Brandgruben – Relikte von Feuerexekutionen – vor allem um den Galgen herum. „Es muss ein sehr starkes Feuer gebrannt haben, denn wir haben in den tiefen Brandschichten auch verbrannte Menschenknochen gefunden“, sagt Hald.

In den Konstanzer Ratsbüchern gibt es eine Abbildung, die zeigt, wie eine Frau mit einer Leiter ins Feuer gestoßen wird. „Solche Methoden müssen wir auch in Allensbach annehmen“, so der Experte.

„Das muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein“

In einer der Brandgruben kam eine etwa 1,5 Meter lange Eisenkette mit Schlaufen und Haken zum Vorschein. „Im 16. Jahrhundert wurden sie strafverschärfend zum Strangulieren benutzt, damit es so noch länger dauerte, bis der arme Mensch starb“, sagt Hald. Die Kette könnte aber auch dazu benutzt worden sein, um den Delinquenten am Pfahl zu fixieren.

Manchmal hingen die Leichen der Hingerichteten mehrere Jahre am Galgen. Historischen Dokumenten zufolge wurden Henker sogar dafür bezahlt, herabgefallene Körperteile mit Pech und Seilen wieder zusammenzusetzen, damit der Delinquent länger hängen blieb. „Es ging um Abschreckung und darum, der Bevölkerung ein klares Signal zu senden: Macht ja nichts Falsches!“, erklärt der Anthropologe Michael Francken.

„Das muss ein ganz schrecklicher Anblick gewesen sein, wenn man da zwischen Allensbach und Hegne unterwegs war, von den Gerüchen ganz zu schweigen“, sagt Archäologe Hald.

Nur Arme oder auch Reiche hingerichtet?

Für beide stellte sich die Frage, ob nur die unterste soziale Schicht hingerichtet wurde oder ob auch die Oberschicht betroffen war? Für Anthropologen wie Francken lässt sich das am Skelett ablesen. Die in Allensbach gefundenen Männer und Frauen waren mit im Schnitt 1,74 Meter respektive 1,61 Meter für die damalige Zeit überdurchschnittlich groß gewachsen, größer als die Delinquenten in den Richtstätten in Ellwangen und Schwäbisch-Gmünd. Zudem waren die Allensbacher Hingerichteten gut genährt und nicht allzu übermäßig von schwerer Arbeit belastet.

Ein Delinquent litt an Gicht, die von zu viel Fleisch und Alkohol herrührte. „Das konnte sich die normale Landbevölkerung nicht leisten, das war eine typische Reichenkrankheit“, erklärt Francken. Ein anderer Hingerichteter erlitt schon Jahre vor seiner Exekution schwere Verletzungen am Schädel mit Löchern im Kopf und einer offenen Stirnhöhle, wahrscheinlich von Hieben mit einer Klinge.

„Die Gefahr daran zu sterben war groß, aber die Wunde war vollständig ausgeheilt“, sagt der Anthropologe. Der Delinquent müsse eine medizinische Versorgung erhalten haben, die damals sehr teuer war. „Auch das ist ein Hinweis auf eine höhere soziale Schicht. In Allensbach waren also alle Gesellschaftsschichten von Hinrichtungen betroffen“, so Francken.

Was mit den Skeletten passieren soll

Er betont, dass die Hingerichteten nicht zwangsläufig wirklich schuldig waren, vor allem bei den Verbrennungen angeblicher Hexen. „Das waren reine Unrechtsurteile“, sagt Francken. Deshalb habe es bei den Ausgrabungen auch eine kleine Andacht mit einem katholischen und evangelischen Pfarrer gegeben.

Laut Kreisarchäologe Hald ist geplant, nach Fertigstellung der B33 mit einem Informationspunkt in der Nähe der Fundstelle an den historischen Richtplatz zu gedenken. Wo, steht noch nicht fest. Direkt am Fundort ist nicht möglich: „Dort fahren heute die Autos drüber“, sagt Hald.

Ebenso offen ist, ob die sterblichen Überreste der Hingerichteten im Archiv des Landesdenkmalamts in Konstanz verbleiben oder in Allensbach wieder bestattet werden. Der Ball liegt beim Landesdenkmalamt und der Gemeinde Allensbach, wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Der Anthropologe Michael Francken hat dazu eine klare Präferenz: „In 100 Jahren werden wir ganz andere Methoden verfügen, mit denen wir noch viel mehr herausfinden können. Dann wäre es gut, wenn die Skelette noch zur Verfügung stünden“, sagt er.