Wenn Peter Fath über die Zukunft der Industrie in Deutschland spricht, nimmt er meist kein Blatt vor den Mund. „Gerade geht es im deutschen Maschinenbau richtig ans Eingemachte“, sagt er. Die heimischen Unternehmen stünden einer Phalanx an hochsubventionierten Konkurrenten aus Asien gegenüber, die ihre Produkte durch Preis-Dumping nach Europa drückten und gleichzeitig ihren Heimatmarkt abschotteten. „China macht uns gerade mit einer Mischung aus Aggressivität und Schläue platt“, sagt Fath. „Ich weiß nicht, ob das überall in der Politik angekommen ist.“

Konkurrenz aus China ist übermächtig – zumindest bei der Zellproduktion

Seit fast 15 Jahren ist der promovierte Physiker Fath Mitglied im Vorstand des Maschinenbau-Verbands VDMA und dort Sprecher des Solarmaschinenbaus. Außerdem hat er in den vergangenen Jahren die Konstanzer RCT-Gruppe aufgebaut, die mit rund 700 Mitarbeitern Solarfabriken und Batteriespeicher weltweit baut.

Gerade sitzt er im Konstanzer Solarforschungsinstitut ISC. Gegenüber im Konferenzraum haben Südwest-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und einige Landtagsabgeordnete Platz genommen. Sie sind an den Bodensee gekommen, um sich an einer der Keimzellen der Photovoltaik-Branche im Südwesten auf den neuesten Stand bringen zu lassen.

Die Perspektiven waren schon einmal besser. Vor 20 Jahren etwa. Damals war Deutschland im Solar-Fieber. Das zur Jahrtausendwende eingeführte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hatte einen Boom ausgelöst. Nirgends auf der Welt wurden mehr Solarzellen und -module gebaut als zwischen Konstanz und Flensburg.

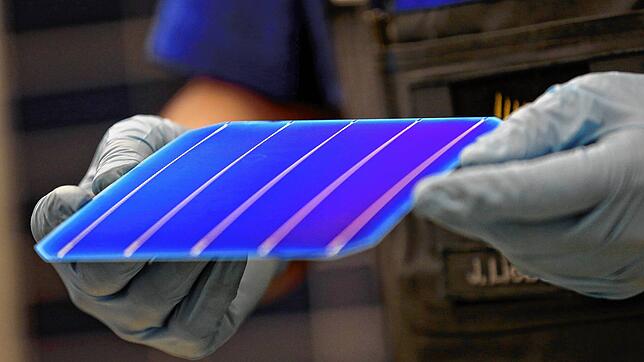

Q-Cells aus Bitterfeld-Wolfen war 2008 Solarzellen-Weltmarktführer, Solarworld aus Bonn der nationale Champion. Im Südwesten stiegen neben Konzernen wie Bosch sogar Mittelständler wie der Schraubenhändler Würth in die Solarzell-Produktion ein. Die für die Fertigung nötigen Maschinen kamen zum Großteil aus Baden-Württemberg.

Solarmaschinenbau hat Federn gelassen

Heute ist die Branche ein Schatten ihrer selbst. Ein Gutteil des einst führenden Solar-Mittelstandes ist pleitegegangen, wurde aufgekauft oder hat sich gesundgeschrumpft. Mehr als 90 Prozent der Solarzell-Produktion findet in China statt. Verdiente der deutsche Maschinenbau noch vor zehn Jahren dort am Aufbau der Kapazitäten mit, ist auch dies nun Vergangenheit.

Mit enormer Geschwindigkeit haben chinesische Konkurrenten dazugelernt. Würden neue Solar-Fabriken in Fernost gebaut, würden diese nur mit heimischen Maschinen bestückt, heißt es aus der deutschen Branche. „Unsere Standard-Maschinen sind mittlerweile eins zu eins von chinesischen Firmen kopiert. Bis hin zur Farbe“, sagt etwa Helge Haverkamp, Vorstand des Blaubeurener Solarspezialisten Centrotherm. Der chinesische Markt sei für Centrotherm „nicht mehr existent“.

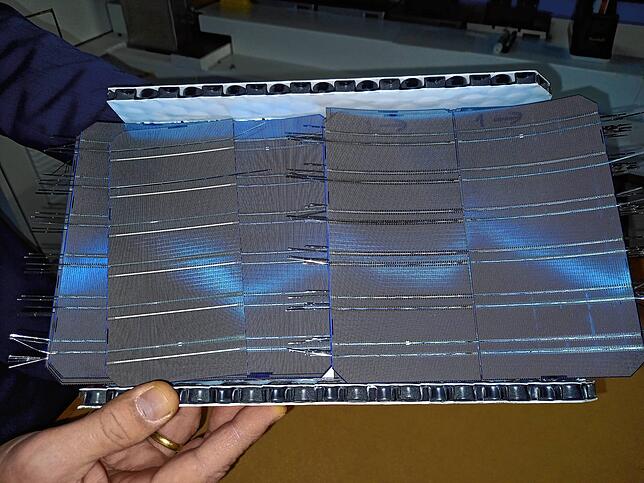

Gleichzeitig drängen die Fernost-Maschinenbauer mit Billig-Anlagen gen Europa und versuchen die deutschen Platzhirsche in ihrer Heimat zu verdrängen. Der chinesische Photovoltaik-Maschinenbau habe den Markt weltweit überrollt, sagt etwa Matthias Drews vom Automatisierungsspezialisten Asys aus Dornstadt bei Ulm. Den heimischen Herstellern fehlten mittlerweile die Referenz-Produktionslinien, um die eigenen Maschinen zu testen. Allenfalls auf Forschungsanlagen, wie etwa am Konstanzer ISC, könne man in solchen Fällen zurückgreifen.

Indien und USA als Absatzmärkte

Aber es gibt auch Hoffnung. In den USA eröffnen sich trotz der Trump‘schen Zollpolitik neue Chancen. Chinesische Anbieter sind dort aufgrund der geo- und handelspolitischen Animositäten außen vor. Wenn Fabriken ausgerüstet werden, bleibt US-Investoren oft nichts anderes übrig, als in Deutschland einzukaufen. Außerdem baut der Riesen-Markt Indien seine Solar-Produktion gerade stark aus.

Genau wie in den USA würden auch in Indien europäische Firmen jenen aus China als Partner vorgezogen, heißt es aus der Branche. Für Deutschland und die EU, die derzeit an einem Freihandelsabkommen mit Indien bastelt, bedeute das „eine Riesenchance“.

Für VDMA-Mann Fath reicht das Prinzip Hoffnung nicht aus. In Europa müsste man „auch mal die Muskeln spielen lassen“, gerade im Verhältnis zu China. „Wenn die ganze Welt ihre Industrien schützt, dann muss Deutschland das eben auch tun“, sagt er.

Ministerin Hoffmeister-Kraut ist dafür eigentlich die falsche Ansprechpartnerin. Handelspolitik ist Sache des Bundes. Aber sie sagt, die Nöte der Branche seien in der Landesregierung präsent. „Landespolitik im Südwesten ist Mittelstandpolitik“, sagt sie. Die Bedeutung des Maschinenbaus sei im Südwesten hoch. Mit Innovationsförderung, etwa im Bereich von Forschung und Entwicklung, halte man dagegen.

Centrotherm und Trumpf entwickeln weiter

Ob‘s hilft? Bei Centrotherm hat man selbst dagegen gehalten. Die neue Solar-Maschine, die man zusammen mit dem Partner Trumpf-Hüttinger entwickelt habe, sei technologisch und kostenmäßig ganz vorne, sagt Centrotherm-Vorstand Haverkamp. „Wir hoffen, China damit drei bis fünf Jahre auf Abstand halten zu können.“