Herr Safranski, spätestens nach dem russischen Überfall auf die Ukraine haben wir die alte Zweiteilung des Kalten Kriegs zurück: Hier der freiheitliche Westen, dort die Diktatur. Wladimir Putin sieht sich aber nicht als böser Autokrat, sondern als guter Retter seines Landes. Gehört eine solche Verdrehung zum Wesen einer Diktatur?

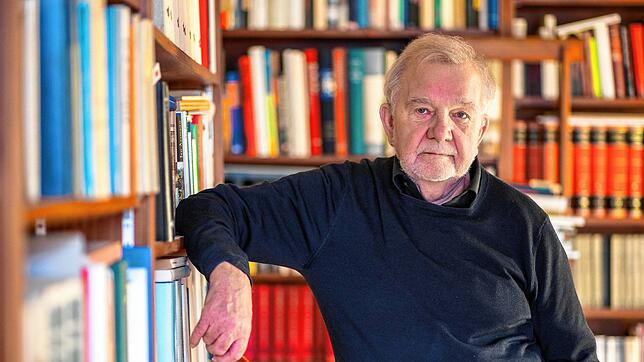

Rüdiger Safranski: Ja, das ist unbedingt so. Diktaturen verlangen immer auch nach einer geistigen Legitimation. Im Fall von Wladimir Putin ist das die Wiederherstellung des alten Sowjet-Imperiums, zumindest was die Grenzen betrifft. In der Substanz handelt es sich um den Überfall auf ein anderes unabhängiges Land. Aber diese Tatsache wird rhetorisch verhüllt.

Ein krasses Beispiel dafür liefert auch Adolf Hitler. Die von ihm seit 1939 angeordneten Überfälle auf unsere europäischen Nachbarn wurden mit zwei Argumenten begründet: Die Wiederherstellung der arischen Vorherrschaft und der Auslöschung des sogenannten internationalen Judentums. Das wurde als ein guter Zweck verkauft: Stichwort Lebensraum! Also ja: Solche Verhüllungen und Umdeutungen kennzeichnen eine Diktatur.

Sie sind dem Ursprung des Bösen in Ihrer Arbeit nachgegangen. Man sagt, was böse ist und was nicht, hänge vom jeweiligen Standpunkt ab. Andererseits sieht die Theologie im Bösen ein Prinzip, das in der Welt ist. Wo ordnen Sie sich ein?

Safranski: Man muss sich klarmachen, dass wir als Menschen mit Freiheit ausgestattet sind. Das ist zwar keine absolute Freiheit, aber wir können zwischen mehreren Optionen wählen. Man hat ein harmloses Bild vom Menschen, wenn man nicht realisiert, dass die Freiheit auch die dunklen Optionen beinhaltet, was in der letzten Konsequenz zur Vernichtung ganzer Völker führen kann. Freiheit kann zum Guten, aber eben auch zum Bösen tendieren. Dem muss man mit Verantwortlichkeit begegnen. Das Böse – wie es die Kirchen lange gemacht haben – auf den Teufel zu reduzieren, heißt ja, die Freiheit auszulöschen.

Der Mensch wäre also quasi entmündigt?

Safranski: Ja. Die Theologie reflektiert die Freiheit im Alten Testament mit dem Sündenfall im Paradies durchaus. Das Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, gesteht dem Menschen die Freiheit zu, so oder auch anders zu handeln. Daher bin ich kein Freund von Dämonologien.

Man hat versucht, Figuren wie Hitler oder Stalin ins Dämonische zu verschieben, um sich von Mitschuld zu entlasten. Dem gegenüber steht die Verführbarkeit des Menschen. Lernt er denn nichts dazu?

Safranski: Große Psychologen wie Sigmund Freud und C.G. Jung haben gezeigt, dass das Individuum gerne in einer großen Masse aufgeht. Dadurch werden moralische Hemmnisse abgebaut oder gar beseitigt. Als Einzelnem kommen dem Menschen Bedenken, in der Anonymität der Masse verlieren sie sich. Man fühlt sich hier selbst nicht mehr verantwortlich dafür, was geschieht.

Daher kann die Masse zu einer Brutstätte des Bösen werden. Dasselbe gilt für die sogenannten sozialen Medien, gerade weil sie Kommunikation anonymisieren. Daher kommt es dort zu Hassorgien und Shitstorms. Die Hassorgien sind eine Art symbolische Massaker, die von Enthemmung getragen werden. Aber die Sache ist ambivalent: Massenhaft können auch gute Dinge geschehen, denn die Massierung von Menschen bewirkt eine Ansteckungsgemeinschaft im Guten wie im Bösen.

Wir sehen jetzt, wie es ein Mann an der Spitze der Vereinigten Staaten durch massenhafte Unterstützung innerhalb kurzer Zeit schafft, autoritäre Strukturen zu schaffen. Wie weit geht Donald Trump noch?

Safranski: Wenn er die Massen seiner MAGA-Bewegung weiter hinter sich hat, kann er sehr weit gehen und die demokratischen Fundamente gefährlich unterhöhlen. Ich bin sehr erschrocken, wie wenig von einer Opposition gegen sein rücksichtsloses Vorgehen zu bemerken ist. Allerdings hat Amerika seit der Unabhängigkeit von Großbritannien eine lange demokratische Tradition, und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich immer mehr Unmut gegen Trump aufstaut.

Es scheint ja so zu sein, dass seine Wirtschaftspolitik nicht so erfolgreich ist, wie er sich das wünscht. Es kann sein, dass er darüber an Zustimmung verliert. Aber was wir jetzt schon sehen: Wie zerbrechlich eine Demokratie ist. Man darf sie nicht als gottgegeben und selbstverständlich betrachten. Nein, sie ist und bleibt fragil. Man muss etwas dafür tun!

Warum tendieren so viele Länder auf der Welt wieder zu einer autoritären Staatsführung, nachdem man einmal dachte, die Geschichte sei zu einem Stillstand gekommen und die Demokratie auf dem Vormarsch?

Safranski: Die Demokratie steht im Sturm und ist gefährdet. Aber man sollte nicht fatalistisch werden und das große unabänderliche Verhängnis fürchten. Sicher gab es nach der Wende 1989/90 und dem Zerfall des Ostblocks ein Triumphgefühl. Man dachte, die Geschichte sei in eine Art Zielhafen eingelaufen und das Modell der Demokratie breite sich automatisch weiter aus. Das sah eine Zeitlang so aus, aber es kam anders. Wir sehen jetzt: Demokratien sind in der Minderheit, das macht ein Blick in die Uno-Vollversammlung klar. Da sitzen in der Mehrheit Vertreter von Despotien.

Wir sind als Demokraten also in einer Verteidigungshaltung?

Safranski: Ja, aber man kann auch stolz darauf sein, dass es etwas zu verteidigen gibt.

Wir sehen in Europa, dass die Herausforderungen einer offenen, pluralen Gesellschaft einen neuen Nationalismus anheizen. Ist er eine Ersatzreligion in einer visionslosen Zeit?

Safranski: Im 19. Jahrhundert begann der Prozess: Die Religion driftet ab, die Nation steigt auf. Die Nation wurde tatsächlich zu einer Art Ersatzreligion, aber das ist auch nur ein möglicher Aspekt. Denn die Französische Revolution sieht die Geburt der Nation unter demokratischen Voraussetzungen. Die Nation ist das Gebilde, das demokratiefähig ist. Von heute her betrachtet heißt das: Wir brauchen Nationen, aber die können auf Dauer nur demokratisch sein, wenn sie einen inneren Zusammenhalt besitzen. Eine Nation muss eine Gemeinschaft sein, die neben der Sprache elementare Werte teilt.

Was heißt das für Europa?

Safranski: Das heißt, dass wir das Modell Europa nicht überdehnen dürfen, die Zahl der Nationen beschränken und seine Bürokratie begrenzen müssen. Es gab lange Zeit eine Art Europa-Religion als Antwort auf die Kriege des 20. Jahrhunderts. Es wurde eine europäische Nation erdacht, etwa mit den „Vereinigten Staaten von Europa“, die aber illusionär bleiben musste.

Besonders in Deutschland flüchtete man sich in die „Nation Europa“ um die eigene Nation mit ihren Problemen los zu sein. Das haben unsere Nachbarn sowieso nicht mitgemacht. Eine gemeinsame Währung und Außenpolitik ist wünschenswert, aber daneben sollte das Subsidiaritätsprinzip stehen. Das heißt, es wird von ganz oben nur das organisiert, was die einzelnen Elemente nicht von sich aus selbst bewältigen können. Nur so ist Europa zukunftsfähig und nur so bleibt sein jahrhundertealte, reiche, kulturelle Vielfältigkeit bestehen.

Demnächst jährt sich der Tag der deutschen Wiedervereinigung zum 35. Mal. Wie beurteilen Sie den Zustand der Einheit? Pessimistisch oder optimistisch?

Safranski: Ich zähle mich zu den Realisten. Die Verhältnisse halte ich für weniger schlimm oder besorgniserregend als sie oft dargestellt werden. Das sehe ich bei meinen Reisen in die östlichen Bundesländer. Die Wahlergebnisse der Rechtspopulisten zeigen zwar, dass es Probleme gibt, aber ich rate zu Gelassenheit.

In Italien gibt es schon seit Jahrhunderten einen Nord-Süd-Gegensatz, aber ich denke, dass der Ost-West-Gegensatz hierzulande keine so lange Dauer haben wird. Wir leben in der Illusion der Machbarkeit von allem. Und alles muss schnell passieren. Doch die Überwindung von mentalen Schranken braucht seine Zeit.

Sind wir Deutsche zu ungeduldig?

Safranski: (lacht) Ja, das kann sein. Man dachte am Anfang einfach, man überschwemmt die neuen Länder mit viel Geld für den Aufbau-Ost, gleicht so die Lebensverhältnisse an, und dann mache sich die Sache von alleine. Heute wissen wir, dass das bei weitem nicht ausgereicht hat.