Das hat der baden-württembergischen Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) gerade noch gefehlt. Angetreten nach der Landtagswahl mitten in der Pandemie, war ihre bisherige Amtszeit vor allem mit der Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs ausgefüllt – und mit dem Zuschütten der tiefen Gräben, die ihre Vorgängerin Susanne Eisenmann (CDU) im Bildungsbereich aufgerissen hatte.

Seit dem Beginn des neuen Schuljahrs bleiben zumindest die Schulen offen, der Präsenzunterricht fand in Baden-Württemberg durchgehend flächendeckend statt, abgesehen von wenigen infektionsbedingten Ausnahmen. Das Aufholprogramm für die Lernlücken ist aufgesetzt und angelaufen.

Langzeitausfälle von Lehrern nehmen zu

Aber nun dies: Immer mehr Schulen melden Ende Januar durch die breite Omikron-Infektionswelle größeren Ausfall von infiziertem Lehrpersonal, Schülern und Schulklassen, die in Quarantäne müssen. Gerade erst hat der Bildungsverband VBE Alarm geschlagen – die Belastungen durch die Corona-Pandemie lässt die Zahl von Langzeitausfällen bei Lehrkräften nach oben schnellen. Physische und auch psychische Erkrankungen haben bei den Lehrkräften deutlich zugenommen, was die Personalsituation an den Schulen kurz- und mittelfristig weiter verschärft. Von den psychischen, physischen und psychosozialen Langzeitfolgen bei den Schülern – die nicht flächendeckend erhoben und abgefragt werden können – gar nicht zu sprechen.

Ein durchwachsenes Arbeitszeugnis für die Neue

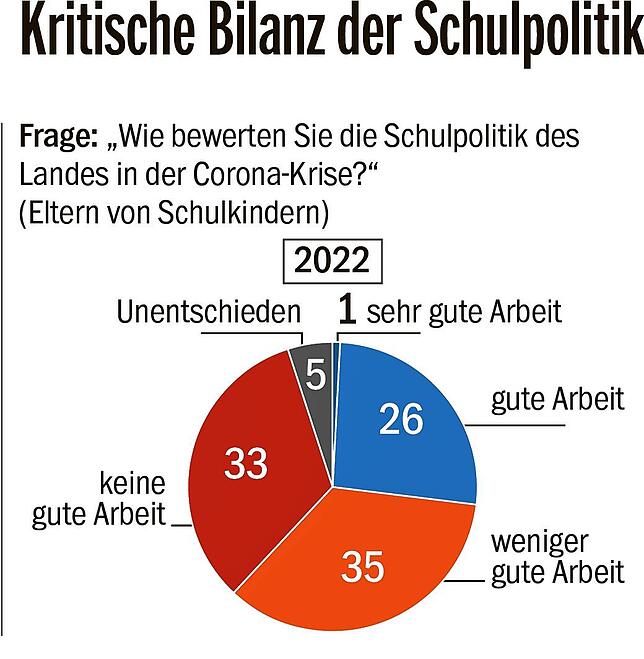

Zu Beginn des dritten Jahrs der Pandemie stellen die Bürger der Kultusministerin ein durchwachsenes Arbeitszeugnis aus. Der BaWü-Check, eine Umfrageserie des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag der baden-württembergischen Tageszeitungen, beleuchtet in seiner aktuellen Ausgabe neben der Zufriedenheit der Bürger mit dem Corona-Management der Landesregierung vor allem auch die Situation an den Schulen.

Schon 2020, noch vor Schoppers Amtsübernahme, hatten die Bürger die Schulpolitik in der Coronakrise im Vergleich zu dem gesamten Krisenmanagement des Landes schlechter bewertet. Daran hat sich unter Schoppers Ägide nichts geändert – im Gegenteil. Nur noch etwas über ein Viertel der Bürger – 27 Prozent – bewerten die Schulpolitik als gut oder sehr gut, 2020 fällte noch über ein Drittel der Bürger – 34 Prozent – ein positives Urteil. Ein kritisches Urteil gaben nun 60 Prozent der Befragten ab – gegenüber 57 Prozent im Jahr 2020. Besonders unzufrieden sind die mittelbar Betroffenen: Eltern von Schulkindern bewerten die Schulpolitik zu 68 Prozent als weniger oder gar nicht gut.

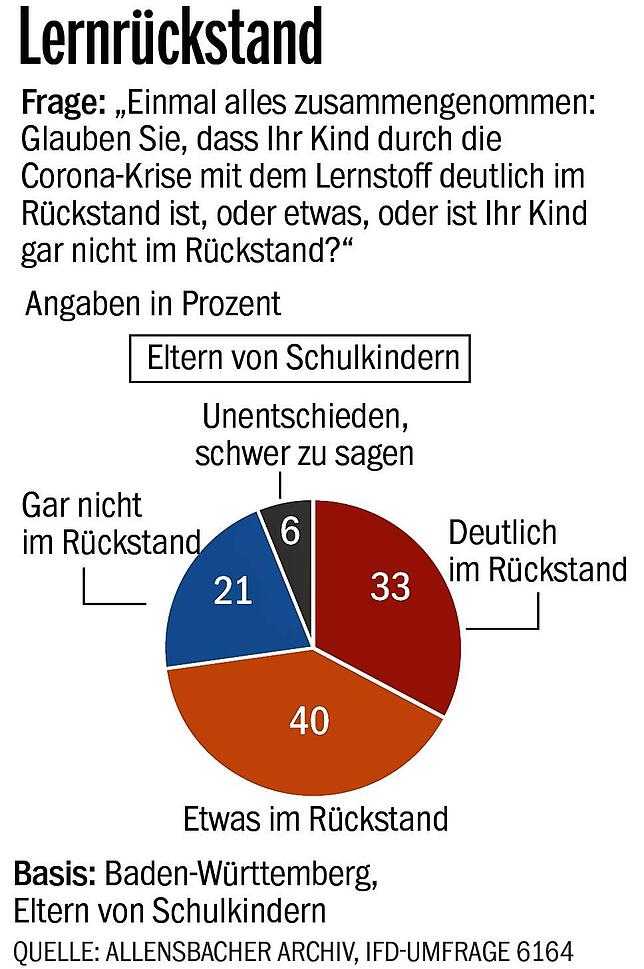

Lernrückstände bereiten Sorge

Vor allem die Sorge vor Lernrückständen bei den Schülern ist groß. Fast drei Viertel der Eltern (73 Prozent) gaben an, dass ihr Kind durch die Corona-Krise leichte oder große Versäumnisse aufweise. Aber auch ein Fünftel der Eltern gibt an, dass es keinerlei Rückstände gebe. Darin zeigt sich erneut, dass die Bewältigung der Krise abhängig ist von den Gegebenheiten, dem Elternhaus, der Schulleitung und Lehrkräften vor Ort.

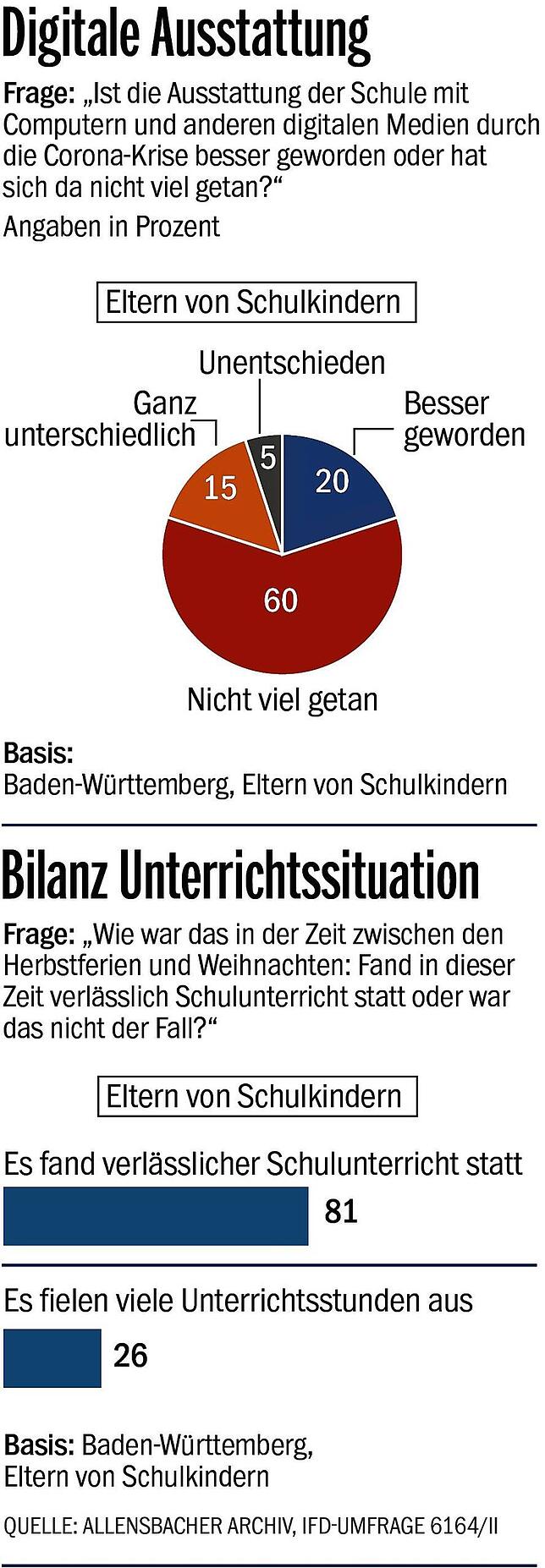

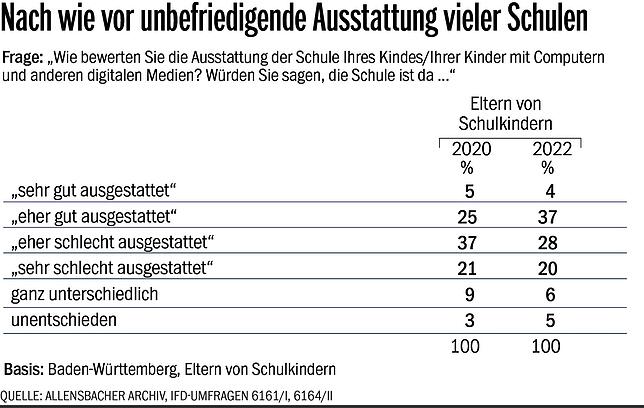

Auch dass sich die digitale Ausstattung an den Schulen für viele Befragte im Lauf der Pandemie gefühlt kaum verbessert hat, ist zwar eine originäre Verantwortung von Schulen, Schulträgern und Kommunen – wird aber stets der Kultusministerin und der Landesregierung zugeschrieben. Vor allem dann, wenn etwas nicht funktioniert. Zwar hat ein Fünftel (20 Prozent) der Befragten leichte Verbesserungen bei der digitalen Ausstattung registriert, aber fast zwei Drittel (60 Prozent) gaben an, es habe sich insgesamt nicht viel getan. 48 Prozent der Eltern bescheinigen den Schulen ihrer Kinder im Januar 2022 nach wie vor eine schlechte oder sehr schlechte digitale Ausstattung.

Immerhin einen kleinen Lichtblick gibt es aber, und den darf sich durchaus die Kultusministerin als Verdienst anrechnen: Trotz aller Beschwerlichkeiten, die der Schulalltag etwa mit Abstandsregeln, Masken- und Testpflicht für alle Beteiligten mit sich bringt, ist eine Mehrheit der Eltern von Schulkindern (55 Prozent) mit den Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Infektionsschutz in den Schulen zufrieden. Speziell unter Müttern ist die Zufriedenheit mit 61 Prozent der Befragten sogar noch größer.

Ein wesentlicher Kritikpunkt in den ersten Monaten der Pandemie war die Frage der Planungssicherheit und die vor allem für berufstätige Eltern enorm schwer zu bewältigende Unzuverlässigkeit von Schul- und Betreuungsbetrieb. Dies zumindest scheint im Herbst 2021 trotz vierter Welle einigermaßen behoben zu sein. 81 Prozent der befragten Eltern von Schulkindern gaben an, es habe zwischen den Herbstferien und Weihnachten verlässlicher Schulunterricht stattgefunden. Gleichzeitig schwingt aber die Sorge mit, dass sich das wieder ändern könnte: Gut die Hälfte der Eltern (51 Prozent) gibt an, sich große oder sehr große Sorgen darüber zu machen, wie es denn weitergeht an den Schulen.

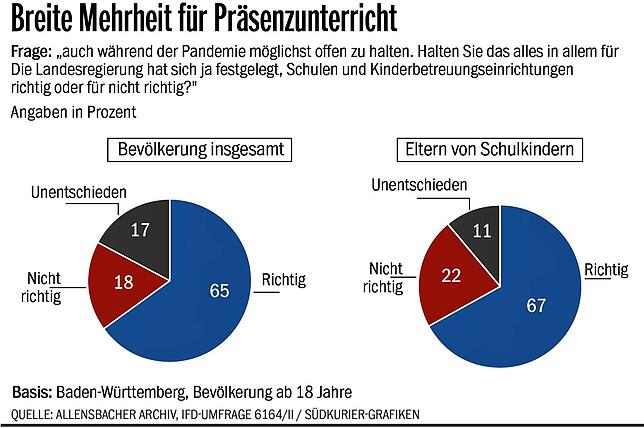

Gemeinsam mit den meisten Eltern dürfte jedenfalls der Grünen-Ministerin das Ziel sein, die Schulen unter allen Umständen offenzuhalten und, wo irgend möglich, Präsenzunterricht zu veranstalten. Während unter Lehrerverbänden regelmäßig der Ruf nach Distanzunterricht und größerer Vorsicht laut wird, hält es laut BaWü-Check eine breite Mehrheit der Bevölkerung (65 Prozent) für richtig, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen auch bei überdurchschnittlichen Inzidenzen offen zu halten. Unter Eltern ist diese Zustimmung mit 67 Prozent noch stärker.

Für die meisten noch ein unbeschriebenes Blatt

Dass die Kultusministerin unter den herrschenden Pandemie-Vorzeichen bei den Beteiligten im Bildungssystem eine beliebte Politikerin ist, war kaum zu erwarten. In dieser Hinsicht ist es vielleicht gar kein Fehler, dass fast die Hälfte der Baden-Württemberger mit dem Namen Theresa Schopper gar nichts anfangen können. Weitere 26 Prozent kennen sie zwar dem Namen nach, trauen sich aber kein Urteil zu. Zwei von drei Befragten, die überhaupt eine Meinung zu ihr haben, äußern sich kritisch. Bei den Kritikern ist Schopper (28 Prozent) allerdings deutlich weniger unbeliebt als ihre Amtsvorgängerin Susanne Eisenmann (39 Prozent). Immerhin.