Werner Knöpfle, 83, kann man, wenn es um die Geschichte seiner Heimatstadt Blumberg geht, nichts vormachen. Seine Vorfahren betrieben den einstigen Gasthof „Frieden“. Da bekam Werner Knöpfle als Junge einiges mit – etwa wenn es im Gasthof hoch herging, weil unter den Arbeitern, die bei Blumberg in der NS-Zeit zwischen 1937 und 1942 Doggererz aus dem Untergrund holten, Händel entstanden und der Vater eingreifen musste.

Eine Arbeitsarmee hat damals bei Blumberg geschuftet. „Deutsche, Italiener, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, das Dorf war plötzlich zu einer Stadt geworden“, erzählt Werner Knöpfle. Die Bilder und Eindrücke von damals sind im Gedächtnis festgeschrieben.

Fotos in der Zigarrenkiste

Heute indes hat Werner Knöpfle in eine alte Zigarrenkiste gegriffen, in der Schwarzweiß-Fotos aufgeschichtet sind. Wie ein flüchtiger Blick zeigt, entstanden viele im Ersten Weltkrieg. Zu sehen sind deutsche Soldaten vor der Brustwehr ihres Schützengrabens oder gefallene Franzosen, deren Überreste im Schlamm vermodern. Bilder des Grauens.

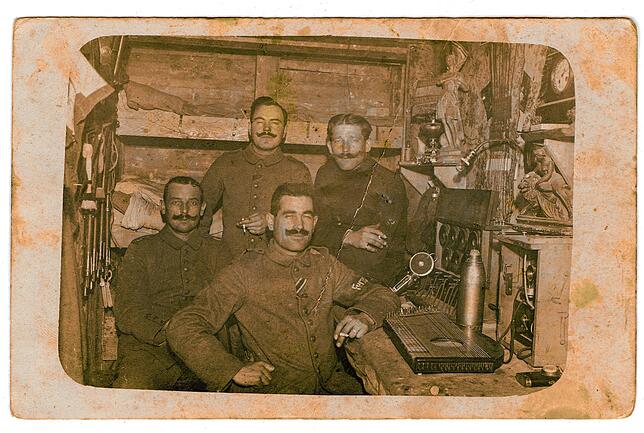

Aus der Sammlung legt Werner Knöpfle dem SÜDKURIER ein Foto vor. Es ist ein besonderes Motiv, denn mindestens ein Knöpfle ist zu sehen – in einem Unterstand an der Westfront in Frankreich während des Ersten Weltkriegs. Ein typisches Kameraden-Foto, wie es damals zigtausendfach entstand.

Werner Knöpfles Finger zeigt auf den Mann hinten rechts. „Das ist eindeutig Emil Knöpfle, mein Urgroßvater“, stellt er fest. In die Kamera schaut ein Mann mit einem breiten Schnurrbart unter der Nase und einer Haarmatte, die in der Mitte gescheitelt ist.

1890 geboren, überlebte Emil Knöpfle den Krieg und wurde Förster. „Die Knöpfles aus Riedböhringen hatten alle volles Haar“, berichtet 83-Jährige. Die Männer aus dem Blumberger Zweig der Familie, zu denen der Erzähler gehört, seien kahl gewesen. Werner Knöpfle und deutet auf seine hohe Stirn.

Trauer um den gefallenen Bruder

Dass der Nachkomme Recht hat, beweist ein anderes Foto, das der SÜDKURIER im vergangenen Jahr veröffentlichte. Die Zeitung berichtete erstmals über die Suche nach dem Eingang zum Winterbergtunnel, in dem rund 150 Soldaten verschüttet wurden, viele davon aus Baden.

Das Foto zeigt Emil Knöpfle als Angehörigen des Konstanzer Reserve-Infanterieregiments (RIR) 111 bei der Beisetzung seiner Bruders Jakob. Dieser wurde 26jährig am 3. Mai 1917 am Winterbergtunnel durch Splitter einer französischen Granate tödlich verwundet.

Die Aufnahme wäre nichts anderes als ein weiteres tragisches Bilddokument, das die Unerbittlichkeit des Krieges veranschaulicht, hätte der Tod des Riedböhringer Unteroffiziers Knöpfle für die Suche nach dem Tunnel posthum keine zentrale Bedeutung erlangt.

Denn bei einer Sondierungsgrabung, die vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit seinen französischen Partnern im April 2021 vorgenommen wurde, fanden sich im Boden die verklumpten Überreste eines deutschen Soldatenmantels.

Mit dem Fund verband sich Hoffnung. Die Frage war: Wem gehörte dieser Mantel? Kann er helfen, Ungewissheiten zu beseitigen? Noch war unklar, ob man wirklich den Soldaten des RIR 111 oder einer anderen Einheit auf der Spur war.

Ein Mantel wird zum Beweisstück

Kriminalistische Spurensicherung durch den Bonner Experten Stefan Schweitzer, der den Volksbund berät, brachten ein klares Ergebnis: Die Schulterklappen des Mantels wiesen den früheren Besitzer als Angehörigen des RIR 111 aus. Aber wie war sein Name? Namensschilder auf Uniform-Oberteilen, wie heute bei der Bundeswehr üblich, gab es 1917 noch nicht.

Der Mantel hatte indes noch mehr zu erzählen, denn in einer Tasche fanden sich Schulterklappen des 6. Badischen Infanterieregiments „Kaiser Friedrich III.“ Nr. 114 – das Truppenabzeichen der im Volksmund als „Hundertvierzehner“ bekannten Soldaten aus der Konstanzer Klosterkaserne. Der Mantelträger musste also von dieser Einheit zum RIR 111 kommandiert worden sein.

Archiv-Recherchen in den Stammrollen der Soldaten, die im Karlsruher Generallandesarchiv (GLA) aufbewahrt werden, ließen Stefan Schweitzer fündig werden: Zu Kriegsbeginn Anfang August 1914 hatte man den Unteroffizier Jakob Knöpfle, Berufssoldat und Bruder von Emil Knöpfle, vom IR 114 abkommandiert und dem RIR 111 zugeordnet, als dort die Reservisten einrückten und in Obhut genommen werden mussten.

Der Volksbund sucht an der richtigen Stelle

Nun war für den Volksbund bewiesen: Der alte Mantel bezeugt, dass sich hier, im Wald bei Craonne, unweit der Stelle, wo der Bagger die Schaufel ins Erdreich schlug, der verschüttete Eingang zum Winterbergtunnel liegt. Ein Tag nach Jakob Knöpfles Tod, am 4. Mai 1917, ging dort ein französisches Granat-Inferno nieder. Dabei wurde der Mantel Knöpfles mit begraben.

Inzwischen wird das Stück in einer Glasvitrine des Generallandesarchivs dezent beleuchtet. Dort ist noch bis August die Ausstellung „Der Tod im Winterbergtunnel“ zu sehen, die das Schicksal der getöteten Soldaten nachzeichnet. Düster kündet der grüngraue Mantelfund stellvertretend für alle Toten vom grauenhaften Sterben der Deutschen im Stollen, die dort – eingeschlossen – erstickt sind oder sich mit der Pistole das Leben nahmen.

Aber wie sah eigentlich der Soldat mit dem Mantel aus

Während die Ausstellung zu den Fotos vieler Soldaten die Namen kennt, der mörderische Krieg also viele Gesichter bekommt, ist von Jakob Knöpfle, der Schlüsselfigur der Winterberg-Recherche, bisher kein Foto aufgetaucht. „Wenn wir eines finden, wäre das eine kleine Sensation“, sagt der Historiker Rainer Brüning vom GLA, der die Ausstellung konzipiert hat.

Als Werner Knöpfle im Blumberg im SÜDKURIER von Ausstellung und Knöpfle-Mantel liest, ruft er in der Redaktion an. Er verspricht, bei der Suche nach einem Foto des toten Mantelträgers zu helfen. Die Spannung steigt.

Der Mann mit dem dichten schwarzen Haar

In Blumberg dann ist Werner Knöpfle fast sicher. Die beiden Fotos, die er gefunden hat, zeigen nicht nur Urgroßvater Emil, der bei der 2. Kompanie des RIR 111 diente, sondern auch seinen Bruder Jakob. „Der Mann mit dem dichten schwarzen Haar ist es. Ich bin mir sehr sicher“, sagt der Nachkomme. Er deutet auf einen lässig neben einem Feldtelefon sitzenden Soldaten mit schwarzem Haar-Teppich, dem Ordensband zum Eisernen Kreuz 2. Klasse und einer Zigarette in der Linken.

Ist es wirklich der Gesuchte?

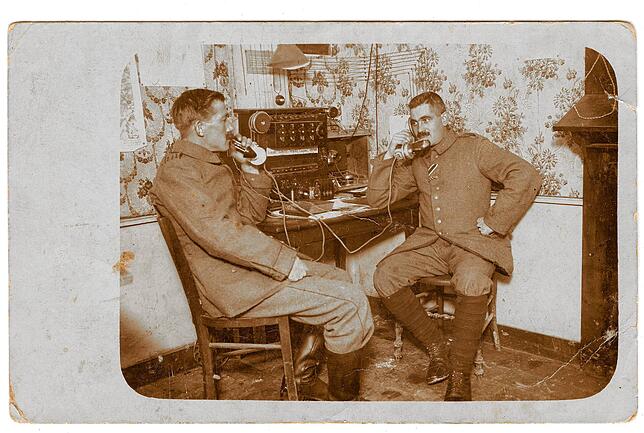

Dem Haarbewuchs nach könnte es ein Knöpfle sein – aber es es wirklich der Gesuchte, der am Tunnel seinen Mantel ablegte? Ein zweites Foto zeigt ihn mit Gamaschen mit Telefonhörer in der Hand, in einem Wohnzimmer mit Blümchentapete – vermutlich in einem französischen Haus.

Die Redaktion scannt die Fotos ein und sendet sie an Stefan Schweitzer. Handelt es sich um einen Unteroffizier? Was spricht für Werner Knöpfles Vermutung? Gelingt dem SÜDKURIER die „kleine Sensation“? Bekommt der Mantelbesitzer endlich ein Gesicht?

Dann folgt die Enttäuschung

Anderntags meldet sich der Experte. Und einer Enttäuschung. Am Uniformkragen des dunkelhaarigen Soldaten fehle die für die Unteroffiziere typische goldene Borte. Ein Knopf an der Seite deute auf einen Gefreiten hin, eine Armbinde auf die Zugehörigkeit zu einem Fernsprech-Trupp. Schweitzer meint, den Mann als einen der Teilnehmer an der Beisetzung Jakob Knöpfles oberhalb des Grabkreuzes zu erkennen.

Das Bild Knöpfles muss noch gefunden werden

Der dunkle Schnurrbärtige muss also nicht nur Emil Knöpfle, sondern auch seinen Bruder Jakob Knöpfle gekannt haben. Immerhin. Die „kleine Sensation“ und Foto-Bereicherung für die Karlsruher Ausstellung kann er leider nicht bieten. Indes ist eines hoch wahrscheinlich: Wer von 1914 bis 1917 Soldat war, wurde mindestens einmal fotografiert. Irgendwo muss es also ein Bild von Jakob Knöpfle geben.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung in Karlsruhe: Zu sehen ist die Schau bis 14. August 2022, dienstags bis donnerstags von 8.30 bis 17.30 Uhr, freitags von 8.30 bis 19 Uhr und sonntags von 13 bis 17.30 Uhr. Montags, sonntags und an Feiertagen ist das Archiv geschlossen. Der Eintritt ist frei. Führungen nach Vereinbarung.