Der Generationenkonflikt, der in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die westdeutsche Gesellschaft in ihren Grundfesten erschütterte, erfasste auch die Redaktion des SÜDKURIER und die Stadt Konstanz.

In der Stadt war durch die junge Universität – der Grundstein war am 21. Juni 1966 gelegt worden – ein frischer Wind spürbar.

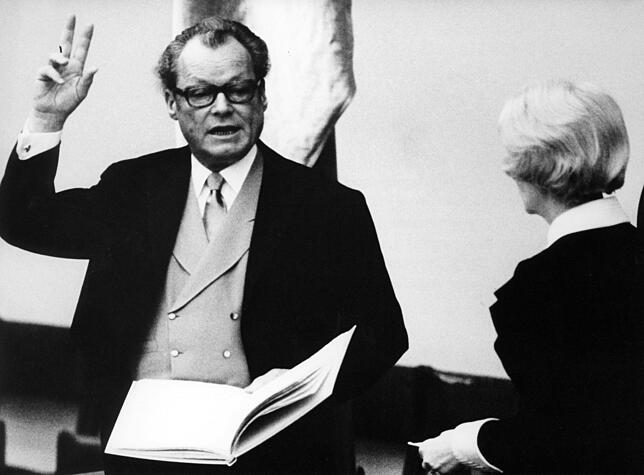

In Bonn regierte seit 1969 unter der Führung des früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kurt Georg Kiesinger erstmals eine Große Koalition. Deren Außenminister, der Sozialdemokrat Willy Brandt, überstrahlte charismatisch den eher ruhig-verträumten Christdemokraten Kiesinger. Man spürte Veränderung in der bis dahin statischen Innenpolitik.

Dass Kiesinger seit 1933 NSDAP-Mitglied gewesen war, wurde den meisten Menschen, vor allem natürlich den jüngeren, durch jene Ohrfeige bewusst, die die Journalistin Beate Klarsfeld am 7. November 1968 dem Bundeskanzler beim Bundesparteitag der CDU in Berlin verpasste.

Gerade zwei Jahrzehnte nach Kriegsende war die noch wenig reflektierende junge Bundesrepublik von der Erkenntnis weit entfernt, dass bruchlose Karrieren ehemaliger Nazis in der jungen Demokratie eigentlich ein unhaltbarer Zustand waren.

Die Schatten der NS-Zeit

Und von der Aufarbeitung der 90-er Jahre trennten uns noch Lichtjahre. Erst die Ausstellungen über die Verbrechen der Wehrmacht und die Verknüpfungen des deutschen Militärs mit dem Terror und den furchtbaren Gräueltaten der Nazizeit zerrissen ja den bis dahin haltenden Schleier des angeblich untadeligen Auftretens deutscher Soldaten in den besetzten Ländern Europas. Dass praktisch alle Redakteure und auch alle männlichen Verlagsmitarbeiter jener Zeit, die Mitte der 60er Jahre älter als 45 Jahre waren, Soldaten gewesen sein mussten, wurde uns jungen Journalisten und Journalistinnen ohnedies erst später bewusst.

Neue Impulse durch die Uni

Der SÜDKURIER war 1969 eine konservative Zeitung und er erschien in einer konservativ geprägten politischen Landschaft. Kiesinger erfreute sich in Stadt und Verlag großer Sympathien, nicht zuletzt, weil ihm die Gründung der Universität zu verdanken war. Ohne diese Hochschule, das war allen bewusst, hätten Konstanz und seine Einwohner kaum aufgehört, in der Erinnerung an eine ruhmreiche mittelalterliche Vergangenheit vor sich hin zu dämmern.

Johannes Weyl, der Verleger des SÜDKURIER, erkannte als einer der ersten, welche Chancen und Potentiale diese Universität nicht nur für die Region, sondern auch für die Entwicklung der Zeitung bieten würde.

Er ermunterte den Chefredakteur, Franz Oexle, prominente Politik- und Sozialwissenschaftler als Leitartikler zu gewinnen. So trugen der Historiker Waldemar Besson und der Soziologe Ralf Dahrendorf zur intellektuellen und politischen Öffnung der Zeitung entscheidend bei und beförderten diese Entwicklung auch in der Redaktion.

Der Sturz des sich bereits als Sieger fühlenden Kurt Georg Kiesinger in der Nacht nach der Wahl 1969 und die Bildung der sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt und Walter Scheel wurde zunächst mehr als Überraschung denn als Schock empfunden.

Die jüngeren Redaktionsmitglieder waren von diesem Wechsel eigentlich alle begeistert, ohne dass sich das in Leitartikeln der etablierten Journalisten niederschlug. Die blieben eher reserviert. Offen kritisch bis auch gelegentlich feindselig wurden sie erst im Zuge der sich entwickelnden Ostpolitik.

Verzicht auf die Ostgebiete?

Nach meiner Erinnerung ging es dabei vor allem um einen angeblichen Verzicht auf die deutschen Ostgebiete. Die Angst, hier überkommende Positionen preis zu geben, war groß. So groß, dass einmal eine Karte in einem zehntausendfachen Vordruck einer Beilage von Hand umgestempelt werden musste: Auf dieser Karte waren die deutschen Ostgebiete als Teil des polnischen Staates dargestellt worden. Der Stempel (derzeit unter polnischer Verwaltung) korrigierte den Fehler, damit er nicht als Verrat an der immer noch offiziellen Lesart interpretiert werden konnte.

Sorge um deutschen Wohlstand

Der größte Widerstand gegen die Brandt-Scheelsche-Politik kam von der Verlagsseite – aber ohne dass es jemals einen direkten Eingriff in die Redaktion gegeben hätte. Die korrekte, die gewünschte Denkungsart wurde immer wieder in Gesprächen propagiert. Vor allem Geschäftsführer Friedrich Breinlinger vermittelte das Gefühl größter Besorgnis. Bliebe diese Regierung an der Macht, sei Deutschlands Wohlstand gefährdet, wurde signalisiert.

Die Industrie würde aus Angst vor Enteignungen nicht mehr investieren. Das hätten ihm führende Repräsentanten der Wirtschaft mehrfach versichert. Mit der Ostpolitik sei nicht nur eine Annäherung an Russland, sondern auch eine Lösung der Bindungen an den Westen verbunden.

Jüngere urteilen anders

Dennoch konnte nicht verborgen bleiben, dass die jüngeren Redakteure diese Denkweise nicht teilten. Aber auch erfahrene und respektierte ältere Kollegen wie etwa Robert Rapp kommentierten wesentlich differenzierter, als man sich das im Verlag offenbar gewünscht hätte. Der innerredaktionelle Konflikt eskalierte nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an Willy Brandt 1971 und der Verleihung des Literaturnobelpreises an Heinrich Böll.

Dass die Ehrung Bölls in der Zeitung eher kritisch, jedenfalls weitgehend frei von Zustimmung, gewertet wurde, führte nach meiner Erinnerung geradezu zu offener Empörung.

Später gab es Zornesausbrüche, Chefredakteur Franz Oexle fauchte wütend, er könne nicht mit Redakteuren zusammen arbeiten, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stünden. Die so Gescholtenen ließen das nicht auf sich sitzen und verlangten ein Gespräch mit dem Chefredakteur. Was für die Redaktion sprach: Der Konflikt wurde anschließend offen angesprochen, man versprach sich verbale Abrüstung und hielt sich auch daran.

Begeisterte Redakteure

Als dann das Misstrauensvotum der Union gegen Willy Brandt im April 1972 scheiterte, und als die SPD bei der vorgezogenen Bundestagswahl vom 19. November 1972 ihr bestes Ergebnis jemals erreichte, wurde die Begeisterung der jüngeren Redakteure offen gezeigt.

Und die geradezu unglaubliche Wahlbeteiligung von 91,1 Prozent – das gab es nie wieder – signalisierte auch im Verlag, dass sich die Zeiten geändert hatten, dass die eigene Leserschaft auch hoch mobilisiert war, und die Zeitung klug beraten, diese Änderung zu spiegeln. Zeitung muss man mit den Menschen machen und nicht gegen sie. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Gerd Appenzeller trat 1964 in die Redaktion des SÜDKURIER ein, dessen Chefredakteur er von 1988 bis 1994 war.