Herr Spangenberg, der Bayernkönig Ludwig II. soll einmal gesagt haben, man solle die Räume Neuschwansteins nicht entweihen durch die Blicke Neugieriger. Ist es da nicht eine Ironie der Geschichte, dass schon kurz nach seinem Tod Führungen durch das Schloss angeboten wurden und es heute mehr als 1,5 Millionen Besucher im Jahr besichtigen?

Das ist definitiv so. Allerdings ist diese Abriegelung des Schlosses auch ein Grund dafür, warum Neuschwanstein zu diesem Tourismusobjekt hat werden können. Denn erst dieser geheimnisvolle Charakter hat dazu geführt, dass die Menschen neugierig wurden auf das, was in Hohenschwangau entsteht.

Denn man muss wissen, dass Ludwig und sein Vater Besuchern gestatteten, das Schloss Hohenschwangau in Ludwigs Abwesenheit zu besichtigen. Von dort schweiften dann neugierige Blicke hinüber zur Baustelle am Berg. Gleichwohl war es Schloss Herrenchiemsee, das in den ersten Jahren nach Ludwigs Tod die höchsten Besucherzahlen verzeichnete. Erst mit der besseren Verkehrsanbindung des Allgäus änderte sich das. Und mit dem Mythos des Märchenkönigs.

Der „Kini“ ist schon kurz nach seinem Tod Motiv vieler Erzählungen und sogar eines der ersten Stummfilme gewesen. Welchen Anteil an diesem Mythos hat dabei Schloss Neuschwanstein?

Zweifellos den größten, weil es als Ort der Verhaftung Ludwigs Ausgangspunkt des ganzen Schicksals Ludwig II. ist. Man muss es sich so vorstellen: Der König wird am Höhepunkt seines Schaffens in Arrest genommen, quasi in der mystischen Bergwelt seiner Macht beraubt, und fällt dann buchstäblich in die Tiefe, als er im Würmsee den Tod findet. Die Fallhöhe des Monarchen von Gottes Gnaden aus den Bergen, der im Wasser zugrunde geht, sie könnte größer kaum sein. Kurzum gesagt ist der Mythos König Ludwig ohne Neuschwanstein kaum denkbar.

Was man doch auch an den Souvenirartikeln erkennen kann, die rund ums Schloss zu Tausenden über die Theke gehen...

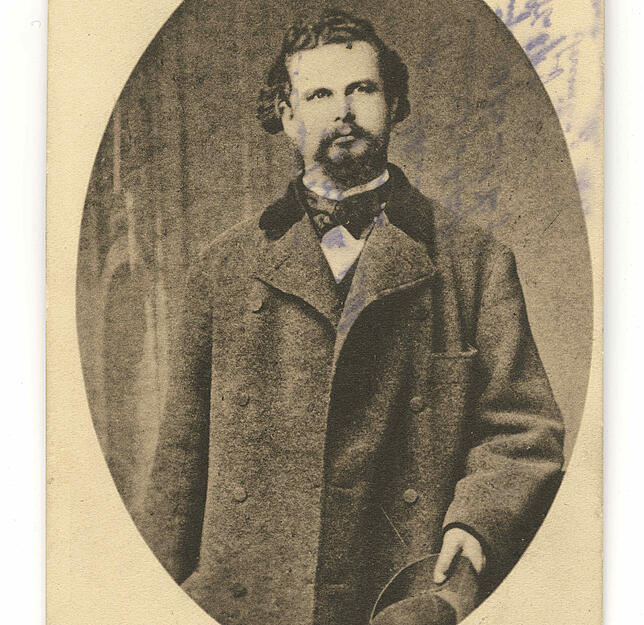

Wobei auch hier offen zutage tritt: Das öffentlich und touristisch kultivierte Bild des Märchenkönigs passt häufig wenig zur historischen Wirklichkeit. Nehmen Sie nur die Bilder, die rund um Neuschwanstein verkauft werden. Sie zeigen fast ausschließlich den jungen Ludwig im Hermelin-Pelz oder den gealterten Monarchen in Militär-Uniform. Tatsächlich ist es aber so, dass Ludwig in 99,9 Prozent seiner Zeit in ziviler Kleidung herumlief. Aber das passt eben nicht zur Type des Märchenkönigs, zur Schimäre. Und es lässt sich weniger gut vermarkten.

Wie sieht denn dann Ihr Bild aus?

Mir geht es um ein realistisches Bild des Königs und auch darum, zu zeigen, er war kein Heiliger. Zum Zeitpunkt seines Todes war der Monarch heillos überschuldet. Genauso wenig lassen sich homophile Neigungen aus wissenschaftlicher Sicht leugnen. Belege für sexuelle Handlungen gibt es gleichwohl keine. Dagegen spricht auch Ludwigs streng religiöse Geisteshaltung.

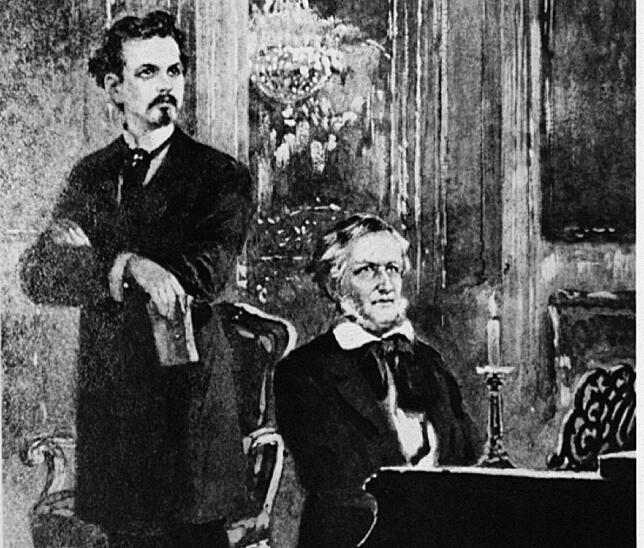

Genauso wenig stimmt es aber, dass Ludwig die Staatskasse durch seine Bauten belastet hat. Er bestritt die Ausgaben ausschließlich aus seiner Privatschatulle. Auch sein Verhältnis zum Komponisten Richard Wagner ist deutlich ambivalenter. Man kann keineswegs davon sprechen, dass dieser den König durch seine Musik in den Selbstmord getrieben habe.

Ohne Wagners Sagen- und Musikwelt aus dem Mittelalter ist Neuschwanstein, wie wir es heute kennen, wohl kaum vorstellbar...

Das stimmt. Wagner hat Neuschwanstein zwar nie betreten. Aber das Schloss ist, wenn man so will, gebaute Bühnenarchitektur. Große Teile des Architekturprogramms entstammen den Opern Tannhäuser und Lohengrin. Wagner war somit Quelle der Inspiration für Ludwig. Und entgegen einem gängigen Vorurteil war der König zugleich mit seinem Rückbezug ins Mittelalter auch absolut Kind seiner Zeit. Das war damals Mode. Andere Herrscher veranstalteten Kostümbälle oder skurril anmutende Essensrunden mit historischem Charakter.

Und doch ist Neuschwanstein in seiner Art einzigartig geblieben...

... weil Ludwig als Einziger diesen ganzen Rückbezug nicht als bloßes Spiel oder Mode betrachtete, sondern es für ihn eine reflektierte Angelegenheit war. Er bezog alle Symbole der alten Zeit auf sich selbst. Das brauchte er, um sich selbst zu bestätigen. Beleg dafür ist etwa der Schwanenritter, der mehrere Gemälde im Schloss ziert. Ludwig sah sich in romantisierender Tradition als dessen unmittelbarer Nachfolger. Auch wegen dieser Ich-Bezogenheit seiner Bauten blieben sie für seine unmittelbaren Nachfolger auf dem Thron nutzlos.

Nutzlos aber ganz sicher nicht für die Tourismusbranche. Besonders im asiatischen Raum ist das Schloss beliebt wie nie. Wie lässt sich das erklären?

Ich war kürzlich in Japan und bin auf ein Plakat gestoßen, das ein Mozart-Konzert angekündigt hat. Das zierte wie selbstverständlich ein Foto von Schloss Neuschwanstein. Auch wenn es weder mit dem Konzert noch mit dem Komponisten etwas zu tun hat. Das zeigt für mich: Neuschwanstein ist in Japan ein Synonym für Deutschland an sich. Eine Kultur, die die Bevölkerung sehr bewundert. Andererseits ist Neuschwanstein aber auch ein Symbol, das stark emotional aufgeladen ist. Es ähnelt dabei den Mangas, also den bildlichen Symbolen, die in Japan überall zu finden sind. Bildlich ausgedrückt: Ein weißes Schloss, herbstlich gefärbte Bäume und schneebedeckte Berge – das alles weckt offenbar ein romantisierendes Gefühl bei den Japanern und lässt sich fast überall vermarkten. Sogar auf Kinderspielzeug, Elektronikartikeln und Lavendel-Produkten.

Meilensteine rund um Schloss Neuschwanstein

- Die Idee: Am 25. April 1868 erwähnt Ludwig in einem Brief an seinen Verwandten Wilhelm von Hessen-Darmstadt erstmals seine Absicht, die Burgruinen Vorder- und Hinterhohenschwangau zu restaurieren. Die Grundsteinlegung erfolgt am 5. September 1869.

- Richtfest: Es wird am 11. Juni 1872 für den Torbau gefeiert, der Ende 1873 bezugsfertig ist. Er dient Ludwig als Übergangswohnung im Schloss, während die Bauarbeiten am Herrenhaus (Palas) voranschreiten. Wegen der aufwendigen Deckenkonstruktion des Thronsaals erfolgt das Richtfest des Palas erst am 29. Januar 1880.

- Dauerbaustelle: Bis 1884 sind die technische und künstlerische Ausstattung des Palas abgeschlossen, dennoch sieht Ludwig II. seine Burg bis zuletzt nur als Baustelle. Erst nach seinem Tod werden 1892 die Kemenate und der Viereckturm in vereinfachter Form fertiggestellt. Schon sechs Wochen nach Ludwigs Tod am 13. Juni 1886 werden die ersten Interessierten durch das Schloss geführt.

- Magnet: Den vierzigmillionsten Besucher begrüßt Bayerns damaliger Finanzminister Erwin Huber am 3. April 1998 auf Schloss Neuschwanstein. Heute kommen jährlich mehr als 1,5 Millionen Gäste. (bsi)