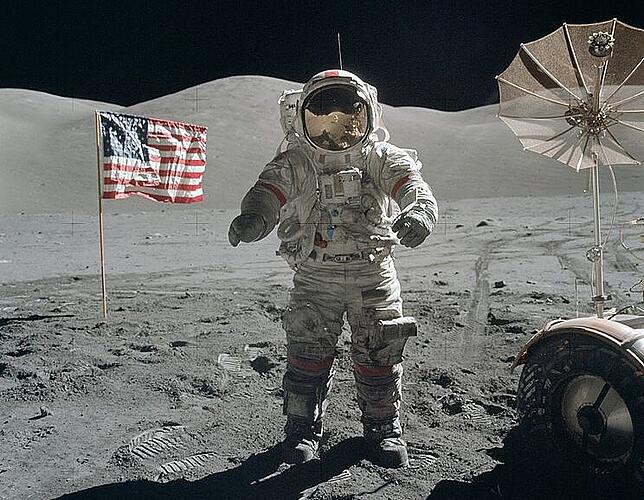

„Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit“, sagte Neil Armstrong vor 50 Jahren, als er als erster Mensch seinen Fuß auf die Mondoberfläche setzte. Es war ein Moment, der Raumfahrtgeschichte schrieb und sich in das kollektive Menschheitsgedächtnis einbrannte.

„Wir werden wiederkommen“

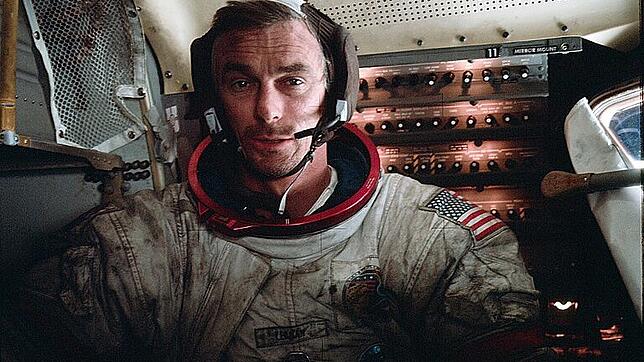

Deutlich unspektakulärer verließ rund drei Jahre später, am 14. Dezember 1972, der bislang letzte Mensch den Mond.

„Wir gehen wie wir kamen und – wenn Gott es so will – werden wir wiederkommen, mit Frieden und Hoffnung für die ganze Menschheit“, sagte der 2017 gestorbene Gene Cernan damals, bevor er in der „Challanger“ vom Mond abhob.

Mond ist wieder Mode

Die Erfüllung von Cernans Prophezeiung scheint näher zu rücken. Der Mond ist wieder in Mode. Eine Art zweites Wettrennen ist in Gang, an dem sich neben Russland und den USA diesmal auch China, Indien, Israel, Japan, Südkorea und die europäische Raumfahrtagentur Esa beteiligen.

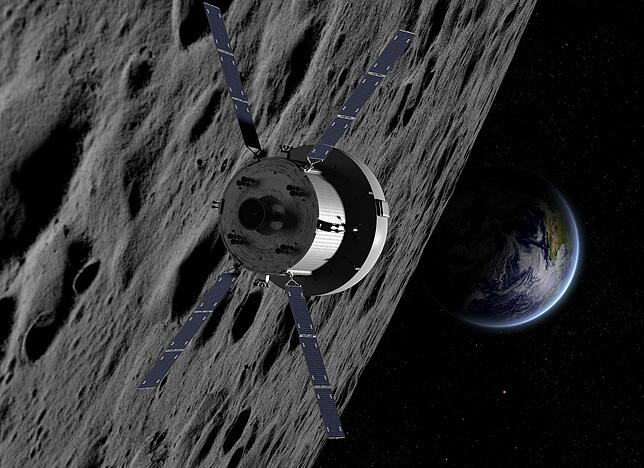

Die Pläne der US-Raumfahrtbehörde Nasa für eine Rückkehr zum Mond im Jahr 2024 sind ehrgeizig und werden immer konkreter – auch wenn ihre Finanzierung noch nicht gesichert ist: Innerhalb der kommenden fünf Jahre sollen wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, darunter auch eine Frau. Die neue Raumkapsel „Orion“, in der bis zu vier Astronauten sitzen sollen, wurde schon vor fünf Jahren erstmals getestet.

Das Service-Modul für „Orion“ wird in Bremen bei Airbus DS gebaut. Die Amerikaner setzen also von Anfang an auf eine internationale Zusammenarbeit – allein der enormen Kosten wegen.

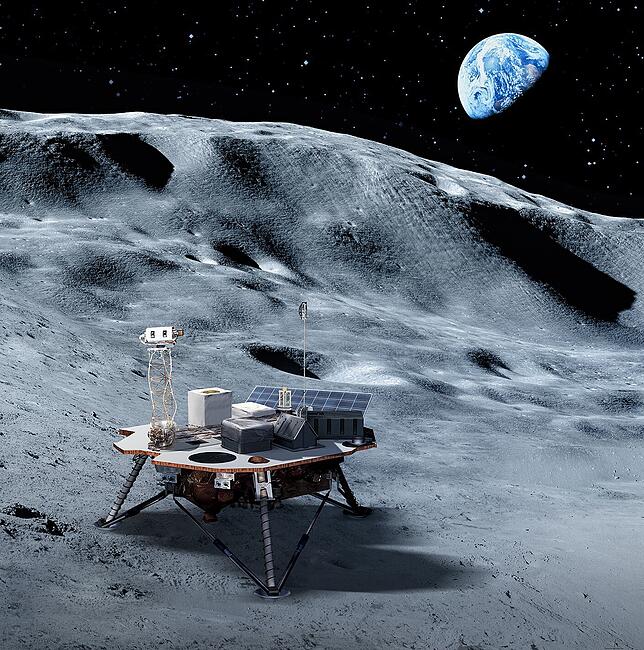

Vor kurzem vergab die Nasa bereits die ersten Aufträge für unbemannte Mond-Lander und Forschungsinstrumente. So soll ein unbemannter Rover namens „MoonRanger“ auf dem Erdtrabanten herumfahren, außerdem sollen verschiedene Kameras und Messgeräte entwickelt und gebaut werden.

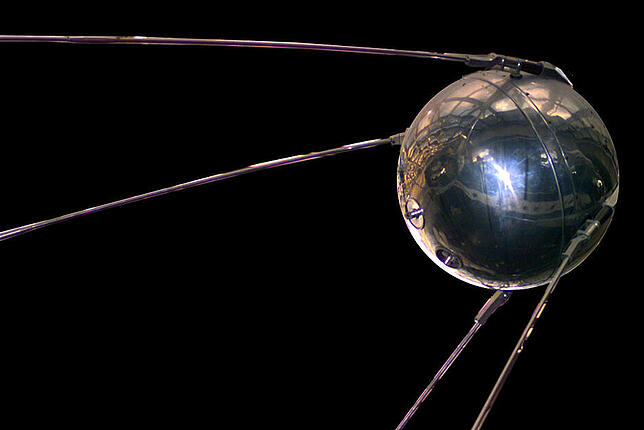

Die Nasa sieht den Mond inzwischen vor allem als Zwischenstation auf dem Weg zum Mars. Denn dass Menschen auf dem Erdtrabanten landen können, ist lange bewiesen – damals ein Spektakel der Raumfahrtingenieurskunst und für die USA ein politischer Sieg. Der Kalte Krieg spielte sich auf unzähligen Ebenen in Stellvertreter-Arenen ab: Wettrüsten, Spionage und Gegenspionage, Koreakrieg, Kubakrise, Vietnamkrieg, Bau der Berliner Mauer – und eben auch im Weltall. 1957 schockierte die Sowjetunion die USA mit dem Flug von „Sputnik 1“, der erste künstliche Himmelskörper, der die Erde umrundete.

Die Amerikaner gründerten die Nasa, lagen im Rennen um den Weltraum erst hinten, gewannen mit der Mondlandung aber schließlich das „Space Race“, das Präsident John F. Kennedy 1962 angeheizt hatte. Er kündigte an, dass die USA bis zum Ende des Jahrzehnts einen Mann zum Mond und wieder zurück bringen wollten.

Die Sowjetunion konnte dem nichts Beeindruckenderes mehr entgegensetzen und war ab Mitte der 60er-Jahre technisch abgehängt. Sergej Koroljow, Architekt ihres Raumfahrtprogramms, war 1966 früh gestorben. Die russische Mondrakete N1 – ähnlich wie die amerikanische Saturn V – war in vier Exemplaren beim oder nach dem Start explodiert.

Auf die Wettbewerbsstimmung und die Siegeseuphorie auf amerikanischer Seite folgte schnell Ernüchterung. Nach heutiger Rechnung hatte die Nasa 100 Milliarden Euro für das Apollo-Programm ausgeben dürfen. Die teuren Mond-Programme wurden rasch eingestellt, und der geplante Start von Apollo 18 und 19 wurde gestrichen.

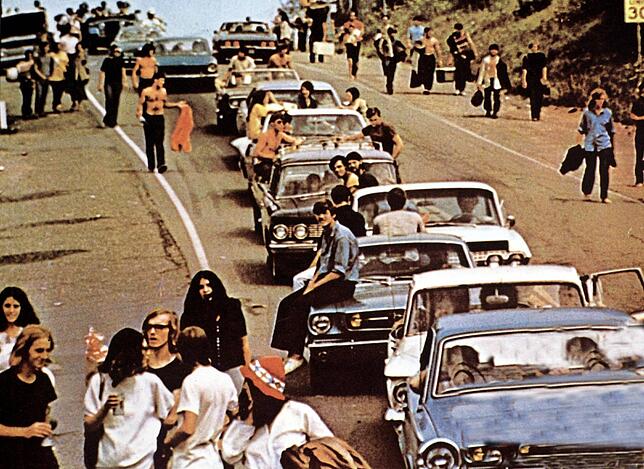

Flowerpower contra Raumfahrt

Die Frage blieb: Waren sie es wert gewesen? Die Stimmung kippte. In den USA protestierten Massen beim Hippie-Musikfestival Woodstock gegen den Vietnamkrieg und für Frieden und Verständigung auf der Welt. Nach dem Zitter-Flug von Apollo 13 verlor Amerika das Interesse an Apollo. Die Missionen wurden schnell als Routineflüge abgehakt.

„Die Mondlandung war ohne Frage inspirierend und ein entscheidender PR-Sieg für die USA im ‚Raumfahrt-Krieg‘ gegen die Sowjetunion“, urteilt das Magazin „The Atlantic“ heute. „Aber sie hatte auch einen Preis.“ Um das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen, seien alle anderen Projekte der Nasa eingestampft oder verkleinert worden.

„Schlacht im Kalten Krieg„

Die Erkenntnisse aus den Aufsehen erregenden Mondmissionen waren aus wissenschaftlicher Sicht aber nicht von großer Bedeutung – und wären unbemannt finanziell meist günstiger gekommen. Das Apollo-Programm sei nichts weiter als „eine Schlacht im Kalten Krieg“ gewesen, bilanzierte der Ex-Astronaut William Anders. „Es war kein Forschungsprogramm.“

Zahlreiche ehemalige „Apollo“-Astronauten unterstützen nun aber die Rückkehr zum Mond. „Ich denke, es ist wichtig allein schon für die Psychologie der Menschheit, dass wir immer noch erkunden“, sagte Ex-Astronaut Rusty Schweickart.

Auch sein früherer Kollege Charlie Duke bezeichnete sich als „komplett dafür“. „Es wird aber ganz schön viel Führungskraft brauchen, um das möglich zu machen.“