Herbert Frahm liebt die Freiheit, und die sieht er nun in Gefahr. Eine eigene Meinung habe die Hitlerjugend nicht, schreibt der 16-jährige Schüler 1930 im „Lübecker Volksboten“. „Nur immer feste gebrüllt, dann wird das „Dritte Reich“ schon kommen. Deutsche Jugend! Das sind deine geistigen Größen. Deutsche Volk! Das sind deine Beamten von morgen.“ Drei Jahre später flüchtet Frahm auf einem Kutter aus Deutschland. Zurück kommt er als Willy Brandt.

Brandt hat von 1969 bis 1974 eine Aufbruchstimmung erzeugt wie wohl kein anderer Kanzler. Angefeindet von den einen, bewundert von den anderen. Während sein Kanzler-Nachfolger Helmut Schmidt sagte, wer Visionen hat, der solle zum Arzt gehen, hat Brandt Visionen gelebt. Er fällt damit etwas aus der Reihe der bisherigen deutschen Kanzler.

„...wo wieder zusammenwächst, was zusammengehört“

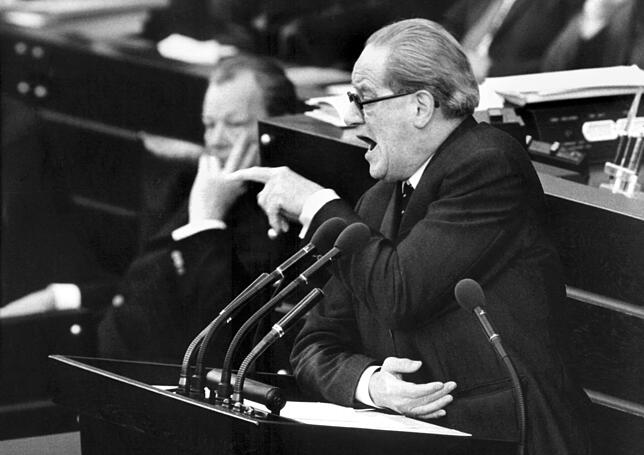

Am 20. Dezember 1990 hält der 77-Jährige im Berliner Reichstag die Eröffnungsrede des ersten gesamtdeutschen Bundestages. Sie endet mit den Worten: „Ich möchte den Tag sehen, an dem Europa eins geworden sein wird.“ Das ist ihm nicht mehr vergönnt, anders als die deutsche Einheit. Am 10. November 1989 wird er, der zur Zeit des Mauerbaus Regierender Bürgermeister von Berlin war, am Schöneberger Rathaus mit „Willy Brandt lebe hoch“-Sprechchören gefeiert. Er hatte immer für die Einheit gekämpft, seine Deutschland- und Ostpolitik bereitete dafür den Weg. An jenem Tag sagt er den Satz: „Wir sind jetzt in der Situation, wo wieder zusammenwächst, was zusammengehört.“

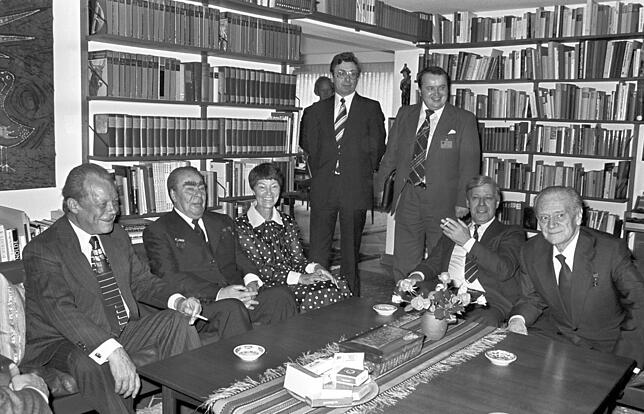

Egon Bahr, sein Wegbegleiter und Freund, meinte einst, ohne Brandts Mut, trotz knapper Mehrheit 1969 die sozialliberale Koalition mit der FDP einzugehen, hätte es die Ostpolitik mit all ihren Folgen nicht gegeben. Bahr, von 1972 bis 1974 Minister für besondere Aufgaben, ist Wegbereiter des umstrittenen Konzepts „Wandel durch Annäherung“.

Für Frieden und Verständigung

„Mehr Demokratie wagen“ ist Brandts Devise in der Innenpolitik. Für Kritik sorgt aber der Radikalenerlass, mit dem jungen Leuten bei Zweifeln an der Verfassungstreue (etwa bei einer DKP-Mitgliedschaft) der Eintritt in den öffentlichen Dienst verweigert werden kann. Aber das gesellschaftliche Klima wird offener, freier und liberaler.

Die Verträge mit Polen, der damaligen Sowjetunion und der DDR ebnen den Weg zur Entspannungs- und Öffnungspolitik – und werden mit dem Friedensnobelpreis 1971 für Brandt belohnt. Bahr erinnert sich noch genau an den symbolträchtigen Kniefall des Kanzlers am Ehrenmal des Warschauer Ghettos 1970. „Nach der sorgfältigen Vorbereitung der Reise war das eine völlig unerwartete Geste“, so Bahr. Brandt habe ihm das so erklärt: „Ich hatte plötzlich das Gefühl, Kranz niederlegen reicht nicht.“ Dabei hatte er anders als so viele Deutsche selbst keine Schuld an den Nazi-Verbrechen auf sich geladen.

Von der Wiege an Sozialdemokrat

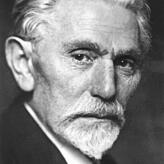

Rückblick: Am 18. Dezember 1913 in Lübeck geboren, schreibt Brandt schon in seiner Jugend für Zeitungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg soll er Chefredakteur des Vorläufers der Deutschen Presse-Agentur werden – was daran scheitert, dass er nur die norwegische Staatsbürgerschaft hat. Erst 1948 bekommt Willy Brandt die entzogene deutsche zurück.

Brandts Geburtsjahr ist das Todesjahr des anderen SPD-Übervaters August Bebel, der die Partei einte und zur Massenbewegung aufbaute. Brandt schreibt schon seinen Abituraufsatz über „Arbeiterkaiser“ Bebel. Vom Großvater, einem SPD-Mitglied, der als Knecht auf einem Hof noch die körperliche Züchtigung von Landarbeitern erlebte, lernt Brandt die Bedeutung von Klassengesellschaft und Sozialismus.

Mit 15 Chef der Ortsgruppe

Der uneheliche Sohn einer Verkäuferin – seinen 1958 im Hamburg gestorbenen Vater, den Lehrer John Heinrich Möller, hat er nie kennengelernt – ist oft allein. Seine von Montag bis Samstag arbeitende Mutter lässt ihn von einer Nachbarin versorgen. Früh findet er in die sozialdemokratische Lebenswelt hinein, sie wird sein Familienersatz: Er ist bei den Falken, dem Arbeiter-Turnverein, dem Arbeiter-Mandolinenklub. Schon mit 15 wird er Chef der Ortsgruppe „Karl Marx„ der Sozialistischen Arbeiter-Jugend, 1930 SPD-Mitglied.

Der Chefredakteur des sozialdemokratischen „Volksboten“ und Reichstagsabgeordnete Julius Leber, einer der später hingerichteten Verschwörer des 20. Juli 1944, wird sein politischer Ziehvater. In der Rede 1990 im Bundestag schließt sich der Kreis, Brandt appelliert an den Geist der Freiheit: „Wir sind dem Erbe des deutschen Widerstandes verpflichtet. In dieser Stunde denke ich an Julius Leber und an den Grafen Stauffenberg.“

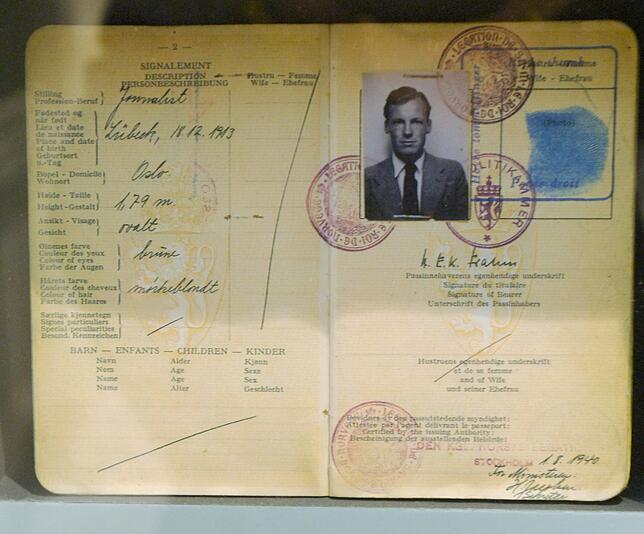

Auf der Flucht nach Norwegen wird Frahm zu Willy Brandt

Im Herbst 1931 wechselt er zur linken SPD-Absplitterung, der Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP). Die SAP warf der SPD eine zu passive Haltung gegenüber dem aufkommenden Nationalsozialismus vor. Am 2. April 1933 flüchtet er mit einer Aktentasche, darin „Das Kapital“ von Karl Marx, von Travemünde nach Dänemark, von dort nach Norwegen. Aus Tarnungsgründen, und um seine Familie in Deutschland nicht zu gefährden, nimmt er im Exil den Namen Willy Brandt an.

1936 wagt er sich noch einmal in das nun von Adolf Hitler beherrschte Land. Brandts Warnungen sind bittere Realität geworden. Getarnt mit dem norwegischen Namen Gunnar Gaasland reist er angeblich zu historischen Forschungszwecken nach Berlin, bezieht ein Zimmer am Kudamm. Er kommt sich, so beschreibt es Hans-Joachim Noack in einer neuen Biografie, „wie ein Aussätziger“ vor. Der sozialistische Widerstand, zu dem er Kontakte knüpfen will, ist quasi eliminiert.

Zurück in die SPD – und nach Deutschland

Brandt erkennt, dass die Nationalsozialisten fest im Sattel sitzen. „Vor allem hält er jetzt auch einen Zweiten Weltkrieg für unvermeidbar“, umschreibt Noack das Fazit der Reise. In Norwegen gerät Brandt während der deutschen Besatzung kurzzeitig in Kriegsgefangenschaft, er flüchtet nach Stockholm und arbeitet als Korrespondent für skandinavische Zeitungen. Auch vom Nürnberger Kriegsverbrecherprozess berichtet er. Brandt tritt wieder in die SPD ein, 1947 wird er Presseattaché der norwegischen Mission in Berlin.

Er macht nach seinem Wiedereintritt in der SPD Karriere. Von 1957 bis 1966 ist er Bürgermeister in Berlin. 1961 unterliegt er als Kanzlerkandidat Konrad Adenauer, 1965 Ludwig Erhard. Brandt leidet sehr unter Anfeindungen wegen seines Exils während des Nationalsozialismus. Adenauer spricht vom „Herrn Brandt alias Frahm„.

Der deutsche Kennedy, ein Mystiker und Melancholiker

In der großen Koalition wird er 1966 Außenminister, 1969 dann Kanzler. Er inszeniert sich als deutscher Kennedy und erringt 1972 – nach überstandenem Misstrauensvotum wegen der Ostverträge – den bisher größten SPD-Erfolg nach dem Krieg. Mit 45,8 Prozent wird erstmals die Union übertroffen. Die Parole lautete: „Willy wählen“. „Herbert Wehner haben wir respektiert und auch gefürchtet. Helmut Schmidt haben wir hoch geachtet. Doch Willy Brandt haben wir verehrt und gelegentlich sogar geliebt“, sagt Ex-SPD-Chef Björn Engholm.

Aber jenseits seines Charismas galt Brandt vielen als einsamer Kerl mit Depressionen. Seine dritte Frau, Brigitte Seebacher, beschrieb Brandt als „Mystiker und Melancholiker“. Bahr betont, Brandt habe nicht durch Intrigen und Verletzungen seinen Weg gemacht, sondern durch Argumente zu überzeugen versucht. Und zu Schwächen gestanden. Es betrübt ihn bis heute, dass er Brandt nicht überzeugt hat, den Machtkampf mit SPD-Fraktionschef Wehner zu wagen – dieser gilt als ein Treiber hinter Brandts Rücktritt 1974, nachdem mit Günther Guillaume ein DDR-Spion im Kanzleramt enttarnt worden war.

Brandts Rücktritt vom Kanzleramt

Bahr erinnerte sich wenige Jahre vor seinem Tod noch genau an den Tag des Rücktritts im Mai 1974: „Wehner schrie in der Fraktion: „Willy, Du weißt, wir alle lieben Dich“. Ich habe das Wort Liebe aus diesem Mund bei dieser Gelegenheit für eine solche Heuchelei gehalten, dass ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.“ Brandt, seit 1964 SPD-Chef, bleibt aber bis 1987 Vorsitzender der Partei. Ein Rekord bis heute.

Nach der Kanzlerschaft rückt er als Chef der Nord-Süd-Kommission die Belange der Entwicklungsländer in den Fokus, zudem stärkt er als Chef der Sozialistischen Internationalen (1976-1992) die Kooperation sozialdemokratischer Parteien. Was bleibt? Eine tiefe Prägung der SPD. Viele Bürger halten ihn neben Adenauer für den Kanzler mit dem stärksten Einfluss. Im Foyer des Willy-Brandt-Hauses zeigt die 3,40 Meter hohe Bronzeskulptur des Künstlers Rainer Fetting Brandt in einer für ihn typischen Pose: Eine Hand in der Hosentasche, den Kopf leicht vorgeneigt, eine geöffnete Hand zur Rednergeste erhoben.

Koalitionsverhandlungen? Willy, hilf!

Obwohl Brandt selbst die große Koalition eher zuwider war, warb 2013 der SPD-Chef Sigmar Gabriel mit dessen Worten für ein Bündnis mit der Union. „Von Willy Brandt stammt der Satz: „Das Wesen der Politik ist der Kompromiss, aber Kompromisse mit Sozialdemokraten sind die besseren Kompromisse.“ Der Subtext lautet: „Willy, hilf.“ Heute hat die SPD keinen Brandt mehr, daher nimmt sie eifrig Bezug auf ihn. Doch ob er diese Instrumentalisierung für die große Koalition gutgeheißen hätte? (dpa)