Herr Klein, Helena, die zum christlichen Glauben übergetretenen Mutter von Kaiser Konstantin dem Großen, soll einst in Jerusalem das Kreuz Jesu sichergestellt haben. Wie glaubhaft ist das?

Helena hat in der Tat um 325/26 das Heilige Land und Jerusalem besucht. Diese Reise ist unter anderem von Bischof Eusebius von Caesarea, dem Kirchenhistoriker und Biografen Kaiser Konstantins, überliefert. Aber die mit ihr und ihrer Reise verbundene Legende von der Auffindung des Kreuzes Christi kommt erst etwa 70 Jahre später durch Bischof Ambrosius von Mailand und seine Zeitgenossen Paulinus von Nola und Rufinus von Aquileia in Umlauf.

Das heißt, da ist einiges hinzugedichtet worden?

Davon ist auszugehen. Die Legende wird in den Kirchengeschichten des frühen 5. Jahrhunderts weiter ausgeschmückt. Dass man Helena neben der Auffindung des Kreuzesholzes und des Titulus (Inschrift mit den Buchstaben „INRI“, d. Red.) später noch die Auffindung der Nägel zugeschrieben hat, mit denen Christus ans Kreuz geheftet worden sein soll, ist genauso im Reich der Legende angesiedelt wie die Auffindung und Versendung des Heiligen Rocks und der Dornenkrone Christi. Mit historischer Wahrheit hat das leider nichts zu tun.

Es entspricht eher Wunschvorstellungen von Gläubigen?

Ja, allerdings handelt es sich durchaus um da Resultat historischer Umstände. Bereits in den 350er Jahren ist erstmals von Kreuzeshölzern in Jerusalem die Rede. Ihre Verehrung wird einige Jahrzehnte später von Pilgern im Rahmen der Karfreitagsliturgie im Hof der Grabeskirche bezeugt. Das Vorhandensein heiliger Dinge aus dem Umkreis der Passion Christi musste historisch hergeleitet werden. Der Besuch der Kaiserinmutter Helena und die folgende Bautätigkeit ihres Sohnes auf dem Golgotha-Hügel boten einen guten Nährboden für Legendenbildungen jener Art.

War es eine plausible Version, dass Helena das Kreuz in drei Teile zerlegen ließ? Es wäre doch sinnvoll gewesen, es in einem Stück zu bewahren...

Plausibel war das in der Tat! Allerdings nicht plausibel im Sinne von historischer Wahrheit, sondern plausibel im Sinne der späteren Helena-Legende. Denn die Teilung und Versendung von Kreuzreliquien durch Helena fungiert hier als eine durchaus verständliche Erklärung dafür, dass Reliquien ein und derselben Reliquie, in diesem Fall des Kreuzes Christi, bereits im frühen 5. Jahrhundert an mehreren Orten präsent waren. Das waren neben Jerusalem Konstantinopel und Rom. Dort wurden sie von herausragenden Persönlichkeiten verehrt – wie dem Kaiser in Konstantinopel oder dem Bischof von Jerusalem oder Rom.

Wie gelangten die Teile des byzantinischen Kreuz-Stücks nach Europa?

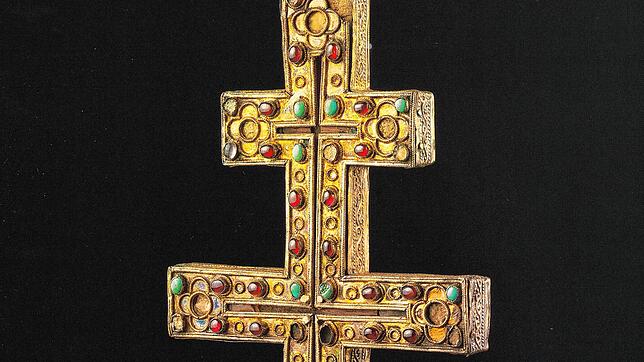

Auf teilweise sehr verschlungenen Wegen. Kleinere Kreuzreliquien kamen früh als diplomatische Geschenke aus Konstantinopel nach Europa. Ein Reliquienkreuz des 6. Jahrhunderts hat sich in Rom im Schatz von St. Peter erhalten. Kleinere Kreuzreliquien wurden häufig in kreuzförmige Anhänger eingeschlossen und vom Kaiser als Geschenke an weltliche Herrscher oder kirchliche Würdenträger im Abendland übersandt.

Seit dem späten 11. Jahrhundert brachten abendländische Gesandtschaften und fromme Pilger, unter ihnen Bischöfe, Herzöge und Könige, Reliquiengeschenke aus Byzanz mit in die Heimat. Eine heute in Zwiefalten aufbewahrte Kreuzreliquie gelangte so bereits im 12. Jahrhundert aus Jerusalem über Jaffa in das schwäbische Benediktinerkloster. Eine aus Denkendorf stammende Reliquie wurde gar in einer kreuzfahrerzeitlichen Goldschmiedewerkstatt in Jerusalem gearbeitet.

Welche Rolle spielten Eroberung und Plünderung?

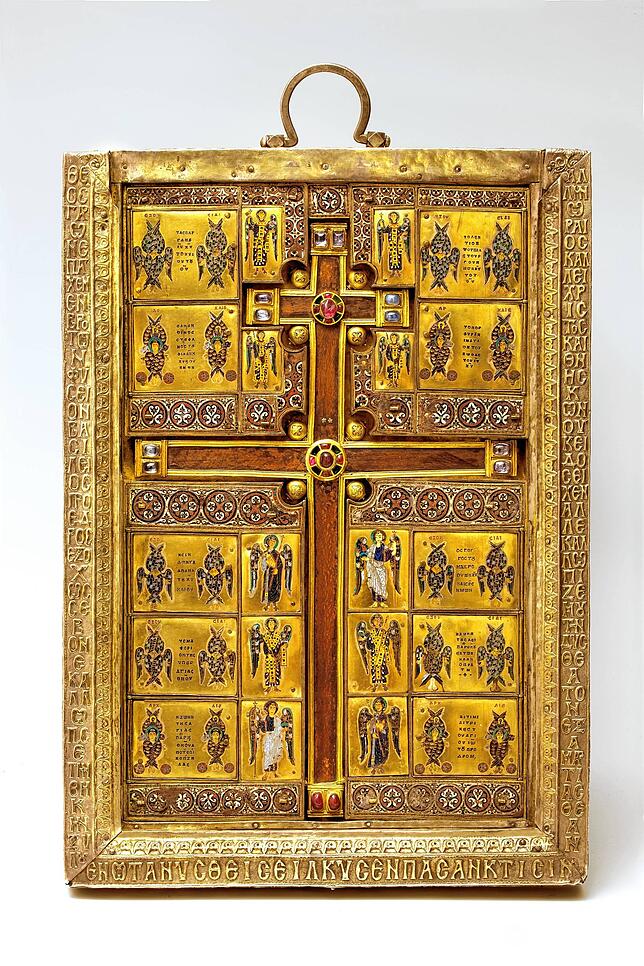

Eine bedeutende! Denn die größten byzantinischen Kreuzreliquien aus kaiserlichem Besitz entstammen der Beute des Vierten Kreuzzugs, in dessen Verlauf Konstantinopel erobert wurde. Ein sehr prominentes Kunstwerk, die sogenannte Limburger Staurothek, wurde nach der Eroberung 1204 von Heinrich von Ulmen in die Eifel gebracht und an das Augustinerinnenkloster Stuben geschenkt. Von dort gelangte sie im 19. Jahrhundert in den Limburger Domschatz.

Gibt es Schätzungen darüber, mit wie vielen Kreuzreliquien wir es heute zu tun haben?

Es gab immer wieder Schätzungen. Aber da diese entweder – aus reformatorischer Sicht – dazu dienten, die katholische Reliquienfrömmigkeit zu diskreditieren, oder – aus katholischer Sicht – die Authentizität der Überlieferung gegenüber den Reformatoren zu belegen, sollte man solchen Schätzungen mit Vorsicht begegnen. Byzantinische Kreuzreliquien haben sich vor allem in bedeutenden Kirchenschätzen Frankreichs, Deutschlands und Italiens erhalten.

Reliquien als mystische Vermittler zwischen den Menschen und Gott

Hat man die Holzsplitter in Reliquiaren im Lauf der Zeit neu in edle Metalle und Goldschmiedekunst gefasst?

Das geschah durchaus häufig. Entweder um diese an ihrem neuen Verehrungsort in die Liturgie einbinden zu können oder aber um sie als importierte Objekte besonders sichtbar zu machen. Byzantinische Originalfassungen wie die Limburger Staurothek oder abendländische Nachahmungen, welche die typisch byzantinische Doppelkreuz-Form der Reliquie imitierten, galten als Authentizitätsnachweis, um die Herkunft der Reliquien aus kaiserlichem Besitz oder aus dem Heiligen Land herauszustellen. So konnte man ihre Echtheit auch visuell dokumentieren.

Gab es wissenschaftliche Untersuchungen an Kreuzreliquien ähnlich der Analyse des Heiligen Rocks?

Ja, es kam hin und wieder zu naturwissenschaftlichen Untersuchungen, meist allerdings nur was die Art des Holzes betrifft. Wo Reliquien des Kreuzes noch heute Teil der christlichen Verehrungstradition sind, ist dies verständlicherweise eher selten der Fall.

Wie hat man im Mittelalter und später die Gläubigen und die Reliquien zusammengebracht? Gibt es da unterschiedliche Traditionen?

Das war sogar in rituellen Handlungen festgelegt! Sogenannte Heiltumsweisungen waren insbesondere im späteren Mittelalter die Momente, in denen Reliquiensammlungen öffentlich den Gläubigen zur Verehrung dargeboten wurden. Daneben gibt es natürlich die Ausstellung von Reliquien an bestimmten Festtagen. Hier werden Reliquien entweder auf dem Altar zur Verehrung ausgestellt oder auf Prozessionen mitgeführt.

Auf Verkaufsplattformen im Internet werden auch Kreuzreliquien angeboten. Was ist davon zu halten?

Der Reliquienhandel – wie auch der Reliquienraub – ist genauso alt wie die Verehrung von Reliquien selbst. Von daher ist die heutige Verbreitung von Reliquien über Internet-Plattformen und Online-Auktionen lediglich die neueste Form der Vermarktung von Dingen, die aufgrund ihrer religiösen und heilsgeschichtlichen Bedeutung eigentlich eher als unverkäuflich und unveräußerlich angesehen werden.

Kauf und Verkauf von Reliquien waren daher immer irgendwie suspekt. Nicht nur, weil man bei solchen Transaktionen leicht Betrügern aufsitzen konnte, sondern auch, weil dem Handel mit heiligen Dingen, insbesondere aber heiligen Gebeinen, auch der Ruf der Frevelhaftigkeit und des Sakrilegs anhing. Aber genauso wenig wie dies im Mittelalter Menschen davon abhielt, sich in den Besitz von solch außergewöhnlichen Dingen zu bringen, schlagen Reliquien auch heute noch Menschen in ihren Bann.

Welchen Stellenwert hat die Reliquie angesichts der fortschreitenden Tendenz zur rein säkularen Gesellschaft noch?

Auch wenn – oder vielleicht gerade weil – wir uns heute als aufgeklärt, modern und säkular ansehen, haben Reliquien wenig an ihrer Faszination und Ausstrahlungskraft verloren. Denn sie sind materielle Zeugen einer oft Jahrhunderte alten Tradition, die nicht nur die Geschichte des Glaubens, sondern auch die Geschichte der Kunst und christlichen Kultur auf eine einzigartige Weise sichtbar, buchstäblich greifbar und damit auch erfahrbar machen.

Die Aura der Reliquien ist also noch so lebendig wie zu Helenas Tagen?

Das kann man so sagen. Die Aura, die solche Reliquien umgibt, die seit Jahrhunderten an ein und demselben Ort verehrt werden – etwa die Reliquien des Heiligen Petrus und Paulus in Rom, des Heiligen Antonius in Padua, des Heiligen Jakob in Compostela oder der Heiligen Drei Könige in Köln – schlagen daher auch heute noch viele Besucher in ihren Bann. Obwohl die Reliquien der so verehrten Heiligen oft weder unmittelbar sichtbar, zugänglich oder nachweislich noch an Ort und Stelle vorhanden sind.