Herr Frie, wenn wir an die Landwirtschaft in Westfalen oder Niedersachsen denken, haben wir riesige Höfe und Fleischfabriken vor Augen. Aber wie war das damals bei Ihnen im Münsterland?

Die Verteilung von Grund und Boden war ganz unterschiedlich. In der Gegend, aus der ich komme, gab es die Schulzenhöfe mit 75 Hektar und mehr, dann eine mittlere Gruppe mit 20 und 30 Hektar Landbesitz. Die dritte Gruppe der Kleinbauern konnte in den 50er-Jahren von ihrem Land eigentlich nicht mehr leben. Die stiegen aus der Landwirtschaft aus, um Berufe in der Industrie, im Handwerk oder im Dienstleistungssektor zu ergreifen.

Haben mittlere Höfe wie der Ihres Vaters etwa durch Pacht oder Landkauf davon profitiert?

Das ist bis Mitte der 1960er-Jahre tatsächlich passiert. Doch die mittleren Bauern haben sich dadurch in falscher Sicherheit gewähnt. Die Untergrenze der Rentabilität verschob sich laufend nach oben. Bald standen auch die mittleren Betriebe vor der Frage: Wie sollen wir weiter profitabel wirtschaften? Dann stand die Entscheidung an: Massentierhaltung ja oder nein? Das hat die Landwirtschaft stark verändert.

Dazu kommen die Effekte der Flurbereinigung. Sie hat die seit den Agrarreformen des frühen 19. Jahrhunderts kleinräumigen Landschaften stark verändert, uniformiert, um mehr Effizienz für den Einsatz von großen Maschinen zu schaffen.

Knechte und Mägde gab es in den 50ern nicht mehr. Wer ging Ihrem Vater zur Hand, bevor in Ihrer Familie mit am Ende elf Kindern der Nachwuchs so weit war, helfen zu können?

Die Agrarwirtschaft wurde mehr und mehr zu einem Ausbildungsberuf mit Landwirtschaftsschulen und Ausbildungsbetrieben. Betriebe wie unserer hatten Eleven oder beschäftigten frisch Ausgelernte, die noch einen anderen Betrieb kennenlernen wollten. Anders als Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiteten damit sozial Gleichgestellte zusammen.

In den 60er-Jahren konnte unser Hof dann auf die Arbeitskraft der größer werdenden Kinder zurückgreifen. Statistiken zeigen, dass in den 1960ern die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte insgesamt deutlich zurückging. Das lag an der Mechanisierung, aber auch daran, dass Arbeit teurer wurde und Bauern sie sich nicht mehr leisten konnten.

Ihr Vater kaufte in den 50er-Jahren einen Traktor, mit dem man auch pflügen konnte. Setzte er vorher Pferde ein?

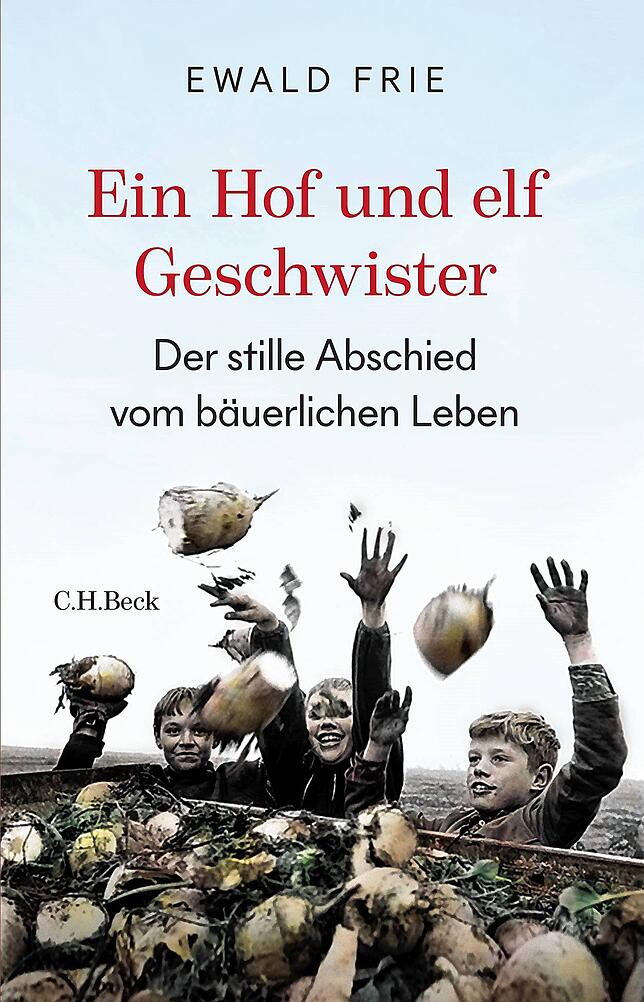

Wir pflügten mit Pferden, bei kleineren Bauern zogen auch Ochsen und sogar Kühe den Pflug. Wenn man bedenkt, dass das Einscharpflüge waren, die weniger als einen halben Meter umbrachen, dann wird einem klar, wie oft ein Bauer und seine Tiere hin- und herlaufen mussten, bis die Arbeit getan war. Viele andere Arbeiten wurden im Team erledigt: Misten, Sensen, Ernten, Dreschen – alles passierte in Gruppen. Als in den 1960ern der maschinengestützte Einmannbetrieb zum Zukunftsmodell wurde, war das eine grundlegende Veränderung.

Wie hat sich die Arbeit Ihrer Mutter in dieser Zeit verändert?

In den 1950ern konnte man den Wohlstand einer Bauernfamilie daran ablesen, ob und wie viel die Frau auf dem Feld arbeiten musste. Auf den bessergestellten Höfen konnte sich die Frau auf das Haus und den Stall beschränken. Stallarbeit hieß damals: Hühner und Schweine füttern, Kühe melken. Das änderte sich mit der Melkmaschine, die von Männern bedient wurde.

Die Schweinefütterung wurde bei uns zunächst an die weiblichen Hilfskräfte, dann an die älteren Kinder delegiert. Für Entlastung sorgte in den 60ern die Technisierung des Haushalts: Waschmaschine etwa oder Elektroherd. Außerdem wurden mehr und mehr Lebensmittel zugekauft, die bis dahin im Garten gezogen worden waren.

Ihr Vater konnte stolz darauf sein, mit seinen Bullen und Kühen auf Zuchtviehmärkten hohe Preise und Auszeichnungen zu erzielen. Was bedeutete die ab den 1950er- Jahren sich durchsetzende künstliche Besamung?

Abgesehen von sinkenden Preisen für die Bullen wandelte sich die Art und Weise der Zucht. Man konnte jetzt Bullensamen sozusagen aus dem Katalog bestellen. Der Besuch von Märkten, um Tiere zu begutachten, erübrigte sich und wurde abgelöst von der Auswertung technisch-statistischer Daten – etwa zur Milchleistung der von den Bullen abstammenden Kühe. Die Bewertung nach ästhetischen Kriterien traten dahinter zurück. Das veränderte die Landwirtschaft, wie sie mein Vater betrieben hatte, grundlegend.

Ihre ältesten Brüder fuhren mit dem Vater und seinen besten Kühen bis Frankfurt und München zu DLG-Tierschauen und mit dem Preisbullen „Traktor“ zum Zuchtviehmarkt.

Die Namen der Kühe und Bullen sind ein eigenes Thema. Ja, diese bäuerliche Welt besaß ihre eigene Logik und Wertigkeit, die irgendwann ganz leise verloren gegangen ist. Wenn man verstehen will, woher der Stolz dieser Züchter kam, ihr Wille, in einer eigenen Welt einen guten Platz zu ergattern, dann muss man diese Logik, diese Wertschätzung von Zuchterfolgen ernst nehmen.

Es hatte ja auch seinen Grund, warum Ihr Vater seine Urkunden gerahmt im Hausflur präsentierte.

Das wirkt auf uns heute skurril. (lacht) Jeder, der in unser Haus kam, musste an diesen Urkunden vorbei. Dahinter steckt auch das Bestreben, andere Landwirte von der Qualität der eigenen Zucht zu überzeugen, um auf den Märkten gute Preise zu erzielen. Neben der Freude am Erfolg stehen immer auch Nützlichkeitserwägungen. Das machen wir ja heute noch so.

Bei elf Kindern auf dem Hof gab große Altersunterschiede. Auch mehrere Erfahrungswelten?

Ja. Meine ältesten Brüder – der erste wurde 1944 geboren – wuchsen noch in einer agrarischen Welt auf. Ihre Freunde waren Kinder anderer Bauern. Große Bildungschancen hatten sie noch nicht, weiterführende Schulen gab es vor Ort keine. Wer mehr wollte, musste aufs katholische Internat, wie einer meiner Brüder, oder auf die Landwirtschaftliche Realschule in der Nähe.

Je weiter man in die 60er- und 70er-Jahre kommt, desto leichter wurde Bildung zugänglich. Es gab jetzt Schulbusse, mit denen man in die Kleinstadt kam und zu den dortigen Gymnasien. Die jüngeren Geschwister knüpften ihre Kontakte nun im Dorf oder in der Stadt. Die waren nicht mehr im Reitverein oder in der Landjugend, sondern im Sportverein und in der katholischen Gemeinde aktiv.

Nun waren Sie bei so vielen Geschwistern finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet, weswegen beim Taschengeld eher gespart wurde. Wie kam da die Einführung des BAföG 1971 an?

Das ermöglichte den jüngeren Kindern ein freieres Leben, sie konnten jetzt mit den anderen Kindern finanziell mithalten. Daher wurde das BAföG von uns als großer Fortschritt empfunden. Wir durften das Geld behalten, mussten davon aber Kleidung und Führerschein bezahlen, wurden sozusagen finanziell selbständig. Der Sozialstaat schuf neue Teilhabemöglichkeiten für jene, die finanziell weniger gut gestellt waren, und öffnete ihnen den Zugang zu verbesserter Bildung. Das war eine enorme Leistung!

Es wurde Gleichheit hergestellt, die es so vorher nicht gegeben hatte. Für unsere Familie jedenfalls gilt: Wir haben ein sehr positives Verhältnis zu Staat und Demokratie, denn wir wissen – das ist gut für uns und hat uns Chancen eröffnet, die es auch für andere geben sollte.