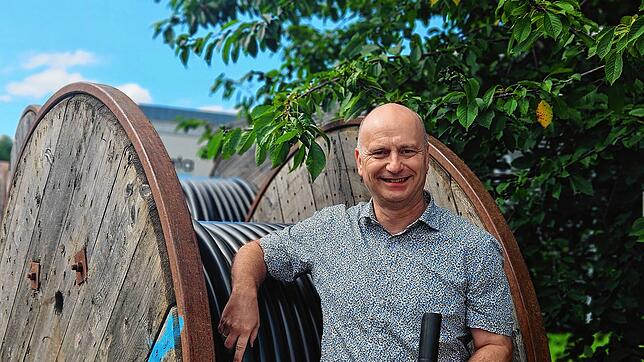

Riesige Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von fast zwei Metern stehen aufgereiht auf dem Gelände des Stadtwerks am See in der Kornblumenstraße. 1416 Kilometer dieser Kabel sorgen dafür, dass in Friedrichshafen, Frickingen, Überlingen und Daisendorf Strom ankommt. Und Strom muss in jede Straße, in jedes Haus, egal ob Wohnblock in der Stadt oder Bauernhof im Grünen.

Das Problem

Doch die Energiewende stellt das Stromnetz vor neue Herausforderungen: Solar- und Windanlagen speisen Strom dezentral und unregelmäßig ein, während der Energiebedarf durch die Wärme- und Mobilitätswende weiter steigt. So rechnet das Stadtwerk am See damit, dass sich in den nächsten Jahren die über das Stromnetz übertragene Energiemenge verdoppelt.

Jan Etzel, Leiter der Stromnetzbetriebe, erklärt die Problematik an einem anschaulichen Beispiel: Stau auf der Straße. „Wenn auf der B31 viel Verkehr herrscht – zum Beispiel nach Feierabend oder am Morgen – kommt es zu Stau. Ähnlich verhält es sich mit dem Stromnetz: Wenn es zu Stromspitzen kommt, muss man versuchen, diese zum Beispiel durch Umleitungen oder Drosselung der Geschwindigkeit ausgleichen. Und dann muss man sich vorstellen, was passiert, wenn sich die Anzahl der Autos, die regelmäßig auf der B31 unterwegs sind, verdoppelt.“

Die Leistung von Photovoltaikanlagen könnte in den nächsten Jahre auf das Achtfache, die Zahl der E-Auto-Ladeboxen sogar auf das Dreißigfache ansteigen. Heißt: Auch auf Zufahrten und Abfahrtsstraßen herrscht reger Verkehr: Denn durch PV-Anlagen wird Elektrizität auch zurück in die Netze gespeist. Einbahnstraße war gestern. Heute und in Zukunft fließt der Strom mehrspurig und mit Gegenverkehr. Mit den bisherigen Systemen des Netzbetriebs und Energiemanagements sei diese Komplexität auf lange Sicht aber nicht zu bewältigen. „Darauf ist das Stromnetz nicht ausgelegt“, sagt Jan Etzel.

Die Idee

Um auch in Zukunft die Netzinfrastruktur weiter stabil zu halten und nicht unnötig ausbauen zu müssen, will man zur Steuerung des Stromnetzes der Zukunft auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen. „KI besitzt das Potenzial, das Stromnetz zu verbessern, indem sie einen effizienteren und zuverlässigeren Betrieb ermöglicht“, so Jan Etzel. KI kann zur Steigerung der Effizienz des Stromnetzes eingesetzt werden, indem sie beispielsweise Ausfälle von Anlagen vorhersagt.

Die Umsetzung

„Im Rahmen des Projekts haben wir mit Daten aus dem Friedrichshafener Gewerbegebiet Fallenbrunnen das Stromnetz der Zukunft konzipiert und eine Netz-Regelung erfolgreich simuliert“, erklärt Etzel. Um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Steuerung der Netze zu erforschen, hatten sich 2020 das Stadtwerk am See, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz, das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, das International Solar Energy Research Center Konstanz und ein weiterer Energieversorger als Projektgruppe zusammengeschlossen.

Das Leuchtturmprojekt „KI-basierte Planung und Betriebsführung von Verteilnetzen und Microgrids zur optimalen Integration regenerativer Erzeuger und fluktuierender Lasten im Rahmen der Energiewende (AI4Grids)“ wurde vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit 2,5 Millionen Euro als Leuchtturmprojekt gefördert. Am Fallenbrunnen wurden Regler und Zähler implementiert, welche die KI mit Daten fütterte. „Die KI lernt immer dazu, stellt eigene Zusammenhänge her“, so Etzel.

So könnte die KI Stromspitzen vorhersagen – zum Beispiel in der Halbzeitpause eines EM-Spiels – und Handlungsvorschläge liefern, wie man die Spitzenbelastung in den Griff bekommt. Und: Eine KI im Stromnetz einzusetzen, ist viel günstiger, als das Stromnetz physisch zu erweitern – was getan werden müsste, da die Energiebelastung auf das Netz die nächsten Jahre exorbitant weiter steigt. „Wenn wir die Straßen aufreißen müssten und überall zusätzliche Kabel verlegt werden müssten, würde das geschätzt rund 100 Millionen Euro kosten – Kosten, die früher oder später auch beim Verbraucher landen“, erläutert Pressesprecher Sebastian Dix. „Ein KI-System zu implementieren würde nur rund 25 Millionen kosten“, so Dix.

Das Fazit

In dem Forschungsprojekt wurden erste Prototypen von Niederspannungsreglern auf der Basis von künstlicher Intelligenz entwickelt und getestet. „Nicht nur die KI, sondern auch wir haben viel gelernt. Wir haben ein Zielbild für intelligente Stromnetze entwickelt und definiert, wie intelligente Zähler, intelligente Trafostationen und künstliche Intelligenz ineinandergreifen“, erklärt Jan Etzel.

„Wie eine KI funktioniert, wie sie lernt und wie sie Daten verarbeitet, ist beeindruckend“, sagt er. Doch eine KI wäre auch eine Schwachstelle: Das Risiko von Cyber-Angriffen könnte steigen, die Folgen wären verheerend. „Hier braucht es dann Vorgaben von der Regierung. Und wir stehen ja noch am Anfang, was den KI-Einsatz angeht“. Doch er ist sich sicher: Mit dem Einsatz von KI hat das bestehende 1400-Kilometer lange Stromnetz auf lange Sicht eine Zukunft.